胎内市

戦争体験記

私の戦争体験記

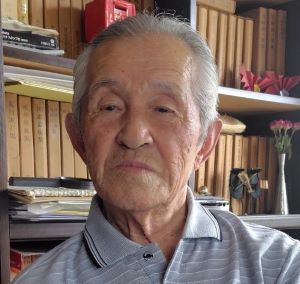

相馬さんは当時旧制中学二年生で、学校の校庭で玉音放送を聞かれたそうです。

その後、教職に就かれ、退職後も教育長など多くの職を務め長らく教育活動に尽力されてきました。戦争当時の思いを胸に、多くの子どもたちに当時の体験などを伝えてきました。

「私の戦争体験記」 相馬 晃

【「忠君愛国」が合言葉の旧制中学校の頃】

昭和十六年十二月八日太平洋戦争勃発。私は昭和十九年四月、旧制新発田中学校に入学、「忠君愛国」「滅私奉公」を合言葉に郷土の英雄山本五十六長官を心から崇拝。自分も海軍軍人として国に尽くすことを目指し、日々心身の強化に努めてきた。しかし戦況は刻々と悪化。沖縄での戦いに出撃していく神風特攻隊の雄姿をニュースや映画で知り、深い感動とともに自分も必ず後につづくことを心に誓っていた。

その一方国内では学徒動員ということで、四,五年生は川崎の軍需工場に、私たち一年生は人手の足りない農家の手伝いと菅谷の山中で樹木を伐採し畠を作る仕事を担当するようになった。そんな中、食糧事情は日に日に悪化。米は配給制度で一人当たり一日二合三~五勺(普通の茶碗で軽く二~三杯程度)となり、足りない分はさつまいもや大豆、野菜をまぜて雑炊にして空腹を満たしてきた。そうした貧しい生活の中、昭和二十年八月六日広島、九日長崎に相次いで原爆の投下を見、三十数万人の尊い命が失われる惨事となった。それが原子爆弾であることなど全く知る由もなく、ただ放射能の防止対策として、従来の迷彩服より白いものを身にまとった方がいいといった報道がなされただけだった。

【運命の八月十五日】

そうした推移の中、運命の八月十五日がやってきた。その日は朝から焼けつくような強烈な日射しが照りつけ、私は前日からの激しい下痢で菅谷での作業は無理と学校に登校し校庭の畑の草取りに従事していた。それが昼近くなった所で、当時現人神として一般国民から全く切りはなされた存在だった天皇が直接放送されるということで、私同様体調不良で登校している生徒ら全員、校門前の広場に集められた。ただ私はこの異様な事態の緊張と真夏の太陽の直射日光をあびた苦しさで立っているのが精一杯。古びたラジオから流れる声もとぎれとぎれに聞こえるだけで、その内容は全く理解できなかった。そこで放送が終わった所で、そばに立っていた軍事教官に、その内容をただしたところ、ソ連の参戦で戦局は一層厳しくなるので、国民の一層の奮起を呼びかけられたとのことだった。

そんなことで、汽車通学の私はとしては、新発田駅に向かう道すがら、朝来の腹痛も消し飛んで、いよいよ自分たちの出番がやってきたのだといった興奮で足取りも軽やかになっていた。しかし駅に着いたところで様相は一変した。列車を待つ人々のひそひそ話から、私は日本降伏の事実を初めて知ったのだった。物心ついて以来全く信じて疑わなかった戦勝国日本の神話が音を立てて崩れていった瞬間でもあった。

その夜、連日のようなB29の空襲に備え灯火管制のしかれた暗い夜とは違い、黒い布をはぎ取ったはだか電球の光のなんと明るくまぶしかったことか。

翌朝、依然止まらない下痢から、学校を休みたいと父に話すと、小学校入学以来、どんなに体調が悪いので休みたいと言っても、「それくらい何だ。戦地の兵隊さんのことを思え」と決して休むことを許さなかった父が「戦争に敗けて何が学校だ。休め、休め」というではないか。かくして、私の戦争も完全に終わったのだった。

【進駐軍の姿に衝撃をうける】

いやどこかに敗戦を信じかねる心が残っていた私に、決定的な衝撃を与えたのは、その年の秋十月十三日のことだった。戦時中、新潟港に相次いで投じられた連合国の機雷で港が使用不能のため、新潟市への進駐をはかった連合軍の兵士たちは、遠く瀬波の港に上陸、陸路新潟市に向かい、途中わが町を通過することになった。事前に町役場から兵士たちとトラブルにならないよう、特に女や子どもは外に出ないよう注意を促されていた。しかし現実には二階から窓越しにのぞいている町民に対し、ジープや私の背丈もある大きな車両のトラックに乗った兵士たちが、笑いながら陽気な声をあげ、手を振りながら通り過ぎていくのだった。

「鬼畜米英」「撃ちてし止まん」を戦時中よく口にしてきたが、現実捕虜となった米英の軍人が北海道の炭鉱へ送られていくのを中条駅で見た時、青い瞳のうつろに悲しげな表情をしておよそ「鬼畜米英」の言葉とかけ離れていたのにショックを覚えもした。そして思った。戦争とはどんなに非人道的行為で、お互い何のかかわりあいもない人間同士が殺しあう無意味な行為だと。

地響きをたて家屋を振動させながら駆け抜けていく巨大にして近代化された連合軍の偉容に対し、竹やりを振り、「たこつぼ」を掘って本土決戦を叫んでいたみじめさに、私ははじめて「敗けた」と思うばかりだった。