胎内市

戦争被害の状況

【戦災孤児たちが集団で暮らした】

市内では空襲などによる大きな被害はなかったものの、東京都からの学童疎開を受け入れたとの記録が残されています。

昭和19年8月22日、(旧)中条町・築地村・乙村に、戦火を逃れて東京都深川区(現江東区)から疎開児童がやってきました。中条町では南都屋・善良寺・広厳寺に234名、築地村では総持寺と海蔵寺に92名、乙村では乙宝寺に81名の合計407人に上る疎開児童を受け入れました。教師に引率された国民学校初等科三年から六年の疎開児童は、これらの寺などを宿舎に集団生活しながら、地元の中条国民学校などに通いました。

敗戦に伴い、乙宝寺に疎開していた深川区桜国民学校の児童45名は昭和20年9月30日に、中条国民学校に疎開していた児童たちは10月6日に、それぞれ送別会を開いてもらい帰途につきましたが、築地村の総持寺では孤児となって引き取り手のない児童が昭和21年3月まで集団生活を続けたそうです。

【墜落機捜索に尽力するも発見かなわず】

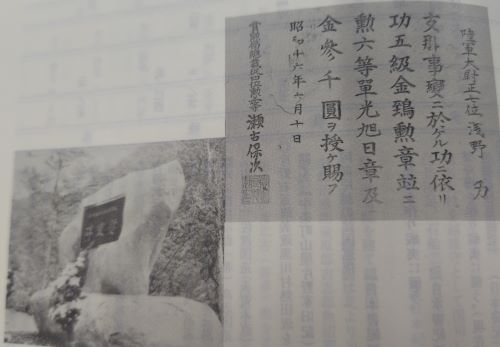

(旧)黒川村では、昭和16年6月、当時の国の最新鋭軍用機が飛行訓練中、本村奥胎内山中に墜落し、多くの村民が捜索に協力したとの記録が残されています。

東京多摩飛行場から秋田能代飛行場に向かう途中、エンジンに不調をきたし、飯豊山の頂上付近の森林に降下したと思われ、基地に帰還した僚機の急報により、山形・新潟両警察・付近憲兵隊および地元民の捜索が開始されましたが、広大な山林地帯で降下地点も明確でなかったのと、墜落現場まで一日を要する工程のため、捜索は難航しました。

1か月あまりの懸命な捜索の中、山中にて飛行記録板、落下傘と靴、航空衿や戦斗帽、その後胎内川河岸にて飛行服上衣が発見されましたが、遭難した大尉の姿を発見することはかないませんでした。

軍の機密に属することとして、長らくほとんど公表されていませんでしたが、村は昭和52年10月、新鋭機飛行訓練の重大任務を帯び、不幸にも遭難した当時22歳の浅野大尉への弔いと冥福を祈念し、遭難地点飯米沢出会に慰霊碑を建立しました。

戦後の復興の歩み

【食糧難と農業復興の試行錯誤】

空襲などによる大きな被害は免れた当市ですが、戦後の復興には様々な模索がありました。

戦後、最も緊急に要請されたのは、食糧危機への対応で、県外の逼迫した食料需要に応じるため、米の産地である当市にも供出が強く求められました。政府は当初、戦時中のように割当を決めて強制的に供出させるのではなく、農民が納得した上で供出させる方針を取りましたが、全国的に供出が停滞したため、昭和21年2月に食料緊急措置例を公布して、強権的な供出方針に転換しました。折しも20年の大豪雪により新潟県の20年度米は凶作となり、(旧)中条町では割当の減額を求めるとともにデモ行進も行われ、乙村の農民は21年7月に供出に応じて保有米の全てを供出したため、自分たちの食べる米がなくなったと陳情しました。

米以外にも、漁業不振や農業収入の伸び悩みなどにより、昭和20年代には様々な農業経営が試みられました。この頃に試行錯誤の中、栽培が始まった砂丘地帯のチューリップの球根栽培が、現在も代表的な市の特産品となり、例年多くの方が訪れるチューリップフェスティバルの開催など観光資源ともなる市の重要な特産品へと成長するものとなりました。

【教育改革と文化財の復興】

教育分野においては、教育制度の改革により、国民学校が小学校に改称されるとともに新制中学校が開校する中、一大事業として実施された中条中学校の新築工事の費用捻出には非常に苦労があったそうで、新校舎の開校式で当時の町長が中学生に「町民が苦しんで建てた校舎だから壊さないように」と挨拶したそうです。

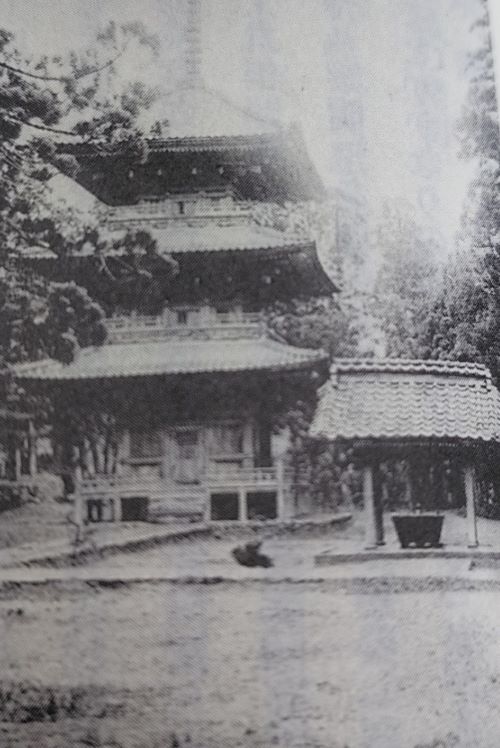

多くの疎開児童を受け入れた乙宝寺の、 三重塔(大正12年国宝建造物に指定)も、戦争と敗戦の混乱の中で荒れ放題となっていました。戦前には一日100人はくだらなかった参詣者も激減し、火の消えたような寂しさであったそうです。文部省の修理計画が立てられるも、莫大な地元負担金の調達の見通しがつかず実施があやぶまれましたが、関係者の努力により解体修理が実施され、昭和25年には、新制度にて国指定重要文化財に指定され直しました。

【グアム島潜伏の旧日本兵村民の帰還】

(旧)黒川村では、昭和35年5月、終戦後もグアム島で16年間潜伏し続けた旧日本兵の方が生還し、戦後十数年経ってもなお、尾を引く戦禍の影響が大きな話題となりました。姉のお守りを肌身離さず、生きるため何でも口にする中でも地元神社の神の使いとされるヘビは決して捕えないなど、信念と故郷を思う心を持ち続けていたそうです。