まんのう町

戦争体験記

阿讃南部終戦時を省みる

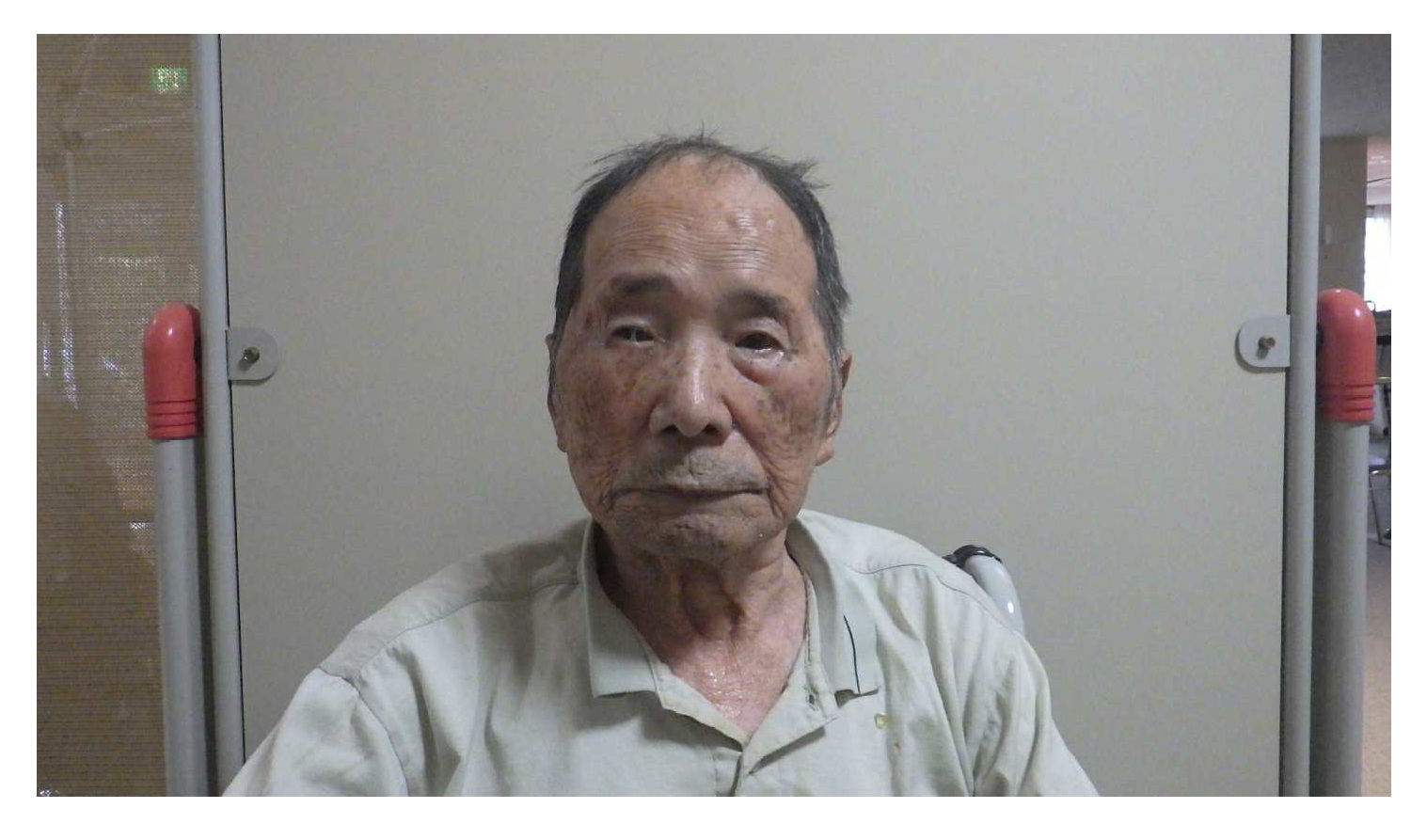

和泉さんは終戦当時十四歳の学生で、学徒動員で丸亀市内の工場に勤務し、戦闘機などに使われる板金仕事をされていました。長年、まんのう町の郷土史の研究・調査に携わっており、町の文化遺産や自然遺産を若い世代に語り継ぐ活動をされています。

阿讃山麓の寒さ厳しい霜の朝。午前八時ごろ、日の丸の国旗を掲げ、整列する若者たちが毎朝力一杯唱和する「イヤサカ」の声が響く。時は昭和十七年早春。ここは満蒙開拓義勇軍訓練道場だった。小学校高等科卒業以上の少年たちが軍事と開拓技術を習得し満州に渡り、開拓後の土地に大農業を営む制度だった。戦斗帽に作業服。質素な姿だが、大きな夢を胸に抱いていたと思う。そして県農事講習所。種畜場、県林業試験場と引き継がれ現在に至る。今、国有林は五十町余りの試験場になっている。満州に渡った友は帰って来ない。

昭和十二年日支事変が始まった。昭和十五年全通した土讃線で、銃を白布で巻いた兵隊が朝に夕に戦地に向かった。昼は小旗、夜はちょうちんで見送った。まさに歓呼の声であった。友の父も出征した。かわいそうだと思った。出征する時、出立ちといって、親戚知人兄弟の別れの宴をし、氏神で武運長久のお参りをし、駅前で壮行の見送りと出征兵士のお礼と決意宣言などがあり、列車の窓から手を振って征く。今の成人式の年齢だった。立派に征った。

昭和十九年十一月末、B29二機が大川山の東を北上した。飛行機雲を二本引いていた。これが香川県人初の敵機だった。昭和二十年大阪大空襲のため、列車脱線のため、真っ黒な服で鍋釜を担いで琴平から線路を歩いて来る戦災者の人たちの群れ、中学上級生の学徒出陣も相次ぎ入隊入校が続いた。

塩入に海軍航空隊、春日に詫間から予科練生数十人が民泊。堀切峠には自動車部隊が地下壕を多数つくっていた。本土決戦のため、長い軍用列車は高知へと南下は連日続いていく。

そして現在の帆山公民館前踏切の北に松根油蒸留製造工場が出来た。各地から松根が山のように集まり、黒茶色の原油が数十本も出来ていたのを見た。四月上旬、駅構内に陸軍の重砲が十門余り並べられており、ちょうど満開の桜の枝を切り偽装されており二日くらいで見えなくなった。中学生や女学生も低学年が多く乗降しており、入隊入校する者も見送る者も少なくなった。桜の花も散り終わるころ。海軍航空兵がりりしく搭乗員服に飛行メガネ、帽子を被り帰隊中と見えた。あまり見たことがないので、周りにそれとなく集まった。

後日分かったのは、特攻出撃のため両親にお別れの帰省であったとのこと。五月に九州南方で空に散ったと伝えられた。

今静かに塩入駅や故郷を流れていった戦前の歴史を部分的に語る次第である。