上越市

戦争体験記

少年が過ごした戦時下の一端

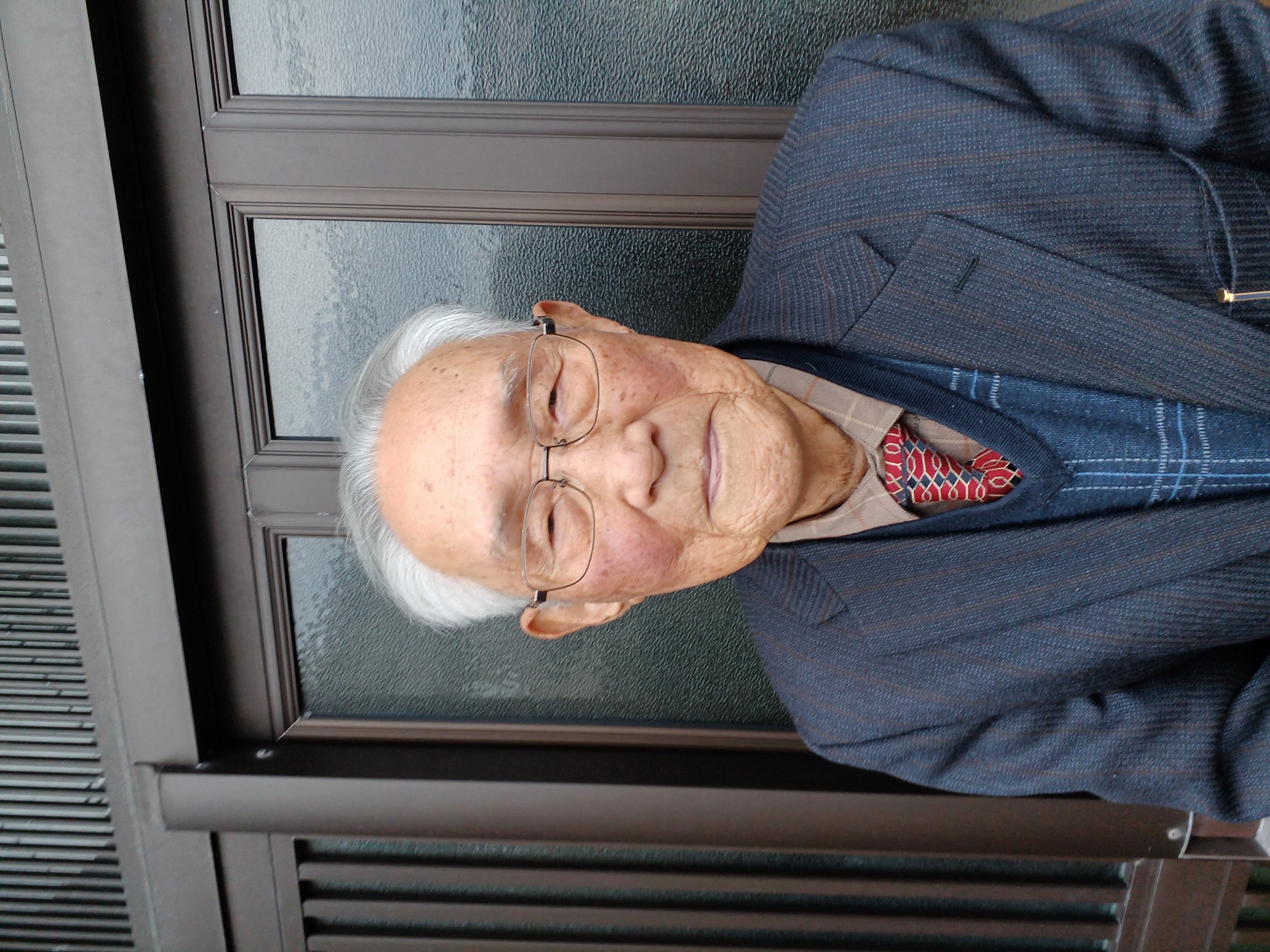

新保さんは昭和5年生まれ、小学6年生の11歳の時に太平洋戦争が開戦し、中学4年生で終戦を迎えます。

中学3年生の時に学徒動員により工場での勤務を命じられます。工場には直江津捕虜収容所に収容されていたオーストラリア兵が働いており、捕虜の方々と交流していました。

昭和16年12月8日国民学校初等科6年生の教室は沸き返った。担任教師が、日本軍が行なったハワイ・オアフ島の真珠湾攻撃が大きな戦果をあげたことを報告されたからである。

私は11歳だった。それから約4年後の終戦まで、多感な少年時代を戦時下生活で過ごしたのだった。

戦争が始まった翌年の4月、私は直江津農商学校商業科に入学した。そこで1年生の1年間だけ英語の授業を受けた。しかし、英語は敵国語ということで2年生進級と同時に廃止された。

でも、1年間だけの英語授業だったが、後日の捕虜のみなさんとの交流に大変役立ったのだった。

商業の勉強は、何ひとつ戦争にプラスになるもの無いとして、私達より1学年下の学年から機械科、冶金科が設けられ、学校名も直江津農工学校と変更された。

戦争は一段と激しさを増し、3年生進級と同時に、私達に工場勤務が命令された。学徒動員である。3年生以上の学生は全て、全国一斉に命ぜられた場所で働き始めたのだった。

私達が働き始めたのは大きな工場で、工場には大きな棟が何棟も並んでいた。

その中に捕虜のみなさんが、大勢働いていた。私達には、教師から捕虜のみなさんと、決して交流してはいけないと申し渡されていた。しかし私達はそれを無視した。当時の私達田舎者にとって青い眼の外国人に会うことは、とても珍しいことだったのである。

私達は、昼休みの時間帯に隣の棟へ出向いて、捕虜のみなさんと、1年間だけだった習い立て英語で交流した。身振り、手振りを交えて。私達の質問は家族のことだった。みなさんも私達少年には気を許して胸の内ポケットから家族の写真を出して見せてくれた。当時の私達はアメリカ兵とばかり思っていたが、戦後になってオーストラリアのみなさんだったことが知らされた。

捕虜のみなさんの住まいは、オンボロの倉庫だった。冬は寒さで大変だろうと胸が痛んだ。昭和20年の初め頃から私達に夜間勤務が命じられた。14歳から15歳の少年達には大変きついことだった。

夜勤番のとき私達にはお握り2個が支給された。私達はそれを持って捕虜のみなさんの所へ行った。捕虜のみなさんは私達にチョコレートをくれた。当時の私達にはチョコレートは高嶺の花で、滅多に口にできるものではなかった。不思議だった。後から知ったことだが、当時制空権はアメリカ側にとられていて収容所の空から投下されたのだった。

冬場、列を成して歩くみなさんの集団を見た。革靴だったから大勢のみなさんが雪に滑って交互に転んだ。最初は面白がって見ていたが、だんだんと痛々しい思いに変わった。

私達が家に帰ればあたたかい家が待っていてくれる。しかし、みなさんには寒い家しかなかったのである。

当時の私達少年は、捕虜にかかわる国際条約など何ひとつ知らなかった。私達は捕虜になるくらいなら死を選びなさいと教育されていた。それが日本男児だと。

学童疎開は昭和19年から始まっていた。我が家にも東京から従兄弟達が来た。

沖縄からの疎開船、対馬丸の沈没で、乗船者1,800人の内、児童779人を含む約1,400人が亡くなったことなど、悲劇は何ひとつ報道されなかった。

昭和20年アメリカ軍の空襲が激しくなり私達は各家庭で、それぞれ防空壕を作ってサイレンが鳴ると避難した。

黒井に爆弾が投下されたのは5月5日だった。工場群を狙った空襲だった。

そのとき私達は工場を休んで10km程離れた高田連隊にいた。少年達を軍人に希望させるための教育を受けていた。

爆弾は工場群に落ちずに信越線黒井駅近くに落ちた。農地で働いていた人など3人が亡くなり5人が負傷した。黒井駅は私達が毎日利用している駅である。工場に落ちていれば、数千人が亡くなる事態が生じていたと思うと背筋が寒くなる。1,488人が死亡し罹災戸数11,986戸の長岡空襲は8月1日だった。

我が家の上空をB29爆撃機が編隊を組んで通過した。真夜中だった。しばらくすると50km以上離れた私達のところから米山の背後が赤く染まった。燃える長岡の火が見えたのである。

8月6日は広島に、8月9日は長崎に原子爆弾が投下された。遠く離れた私達にも大変な爆弾と言う状況が知らされた。

8月15日、ラジオで天皇陛下のお声を聞いた。ラジオには雑音が多く、よく聞こえなかったが負けたことは理解できた。その夜から灯火管制が無くなり、明るい電灯のもとで暮らせるようになり嬉しかった。捕虜のみなさんがどのようにして帰られたか、60人の遺影を胸にしたその風景を、私は後日に想いを馳せた。