熊谷市

戦争体験記

土手へ逃げろ

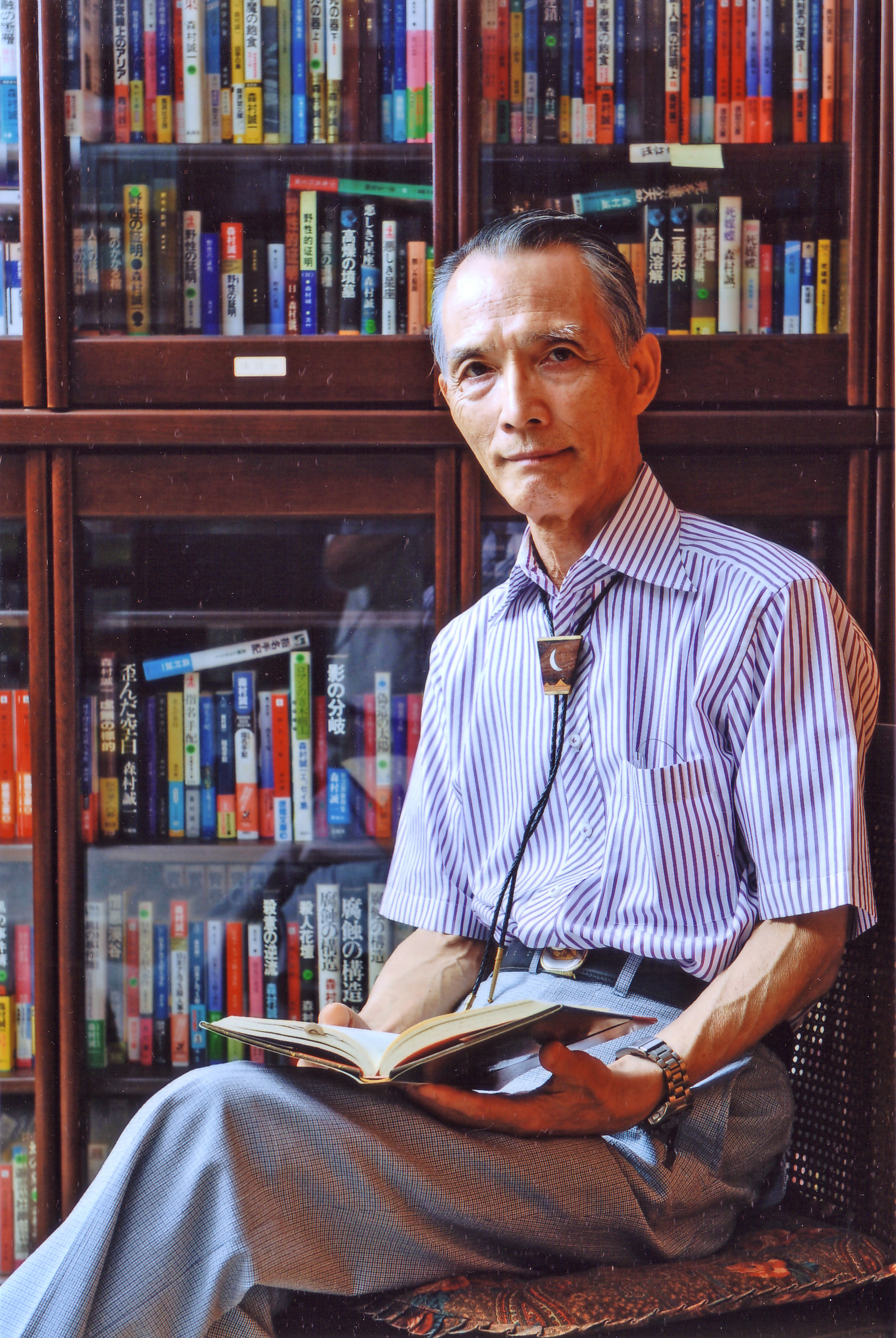

森村誠一

昭和8年熊谷市生まれ、令和5年逝去。12歳のときに熊谷空襲により自宅を焼失。青山学院大学卒業後、ホテルマンを経て小説家として独立、『人間の証明』がベストセラーとなる。推理小説だけでなくオールジャンルの作家として多くの作品を世に送り出した。

土手へ逃げろ 森村誠一(当時12歳)

昭和20年8月14日の深夜、当時12才だった私は、異様な気配に目を覚ました。蚊帳の周囲が昼間のように明るく、なにかが爆ぜるような音がする。きな臭いにおいが漂い、私は激しくむせた。「空襲だ」という叫び声が遠方で聞こえた。連日連夜の空襲警報の発令で、私達はいつでも逃げ出せるように着の身着のままで寝ていた。枕元に置いていた身の廻り品を入れたカバンをつかむと、私は母や妹と共に防空壕に逃げ込んだ。別の部屋に寝ていた父が、既に、先に逃げ込んでいて、私達の顔を見てほっと安心をした。父も動転して、私達を起こすのを忘れて、自分だけ先に逃げ出してしまったそうである。このことで、父は後々まで母から責められていた。

私が生まれ育った故郷の町は、ほとんど全市が火の海になっていた。見上げる上空は、照明弾に照らされ、焼夷弾がバラバラと雨のように落ちてくる。私は、町が焼かれる恐怖も忘れて、美しいと思った。

「ここに居てはあぶない。土手のほうへ逃げろ」と父に言われて、私達は、高崎線の線路を越えて桜堤のほうへ逃げ出した。父は少しでも火を消そうとして後へ残った。堤の高みへ立って見廻すと、周囲ことごとくから火の手が上がっている。夜空に数条の探照灯が切り裂き、照明弾が後から後から投下される。地平線のどの方角を探しても逃げ場所はないように思われた。誰かが「荒川大橋も爆弾に壊されて通れない」と言った。私は、もうだめかと思った。後から追いついてきた父が、当時堤外にあった「グラウンド」へ連れて行った。グラウンド(今はない)の草むらの中にうずくまって、私は茫然として燃えている熊谷を見ていた。上昇気流が盛んに雲を呼ぶのか、雨が激しく降ってきた。「誠一、よく見ておくんだ。お前の町が今夜でなくなってしまうんだぞ」と父の言った言葉が今でも耳に焼きついている。

私の家のあった弁天町は、星川のすぐそばにあった。当時の星川は、今のように直線の河ではなく、市内を流れる自然のままの曲がりくねった流れであった。火を避けて、この星川へ逃げ込んだ人達は、ほとんど全員が、翌朝死体となって発見された。星川の流れが死体で埋まっていた凄惨な光景は、今でも忘れられない。自分一人だけで逃げ出した。土手へ逃げるように命じた父の一瞬の判断が家族全員の命を救ったのである。

翌日、一面の焦土の熊谷に立って、終戦の詔勅を聞いた。熊谷市民は、祖国と我が町と我が家を一夜のうちに失ってしまったのである。私は、我が故郷の熊谷を思うとき、たった一日の違いで、どうして熊谷市を救えなかったのかと心の底から憤りが突き上げるのを覚える。アメリカ軍にしても、熊谷市を破壊する戦略的な意義も価値もほとんどなかったであろう。当時の日本を牛耳った、わずかな数人の愚かなる指導者の一瞬判断のためらいが、私の故郷熊谷市を焼き、多数の死傷者を出したのである。

熊谷の戦災は、翌日の終戦に吸収されて、ほとんど知られていない。だが、すでにポツダム宣言の受諾が決定された後に我らが町の熊谷が焼かれたという事実は、決して忘れてはなるまい。熊谷市は、太平洋戦争における最後の犠牲であり、まったく無意味な葬り去られた犠牲の羊(スケープゴート)で有ったのである。