北中城村

戦争被害の状況

戦争の足音

1944(昭和19)年3月、沖縄「防衛」のために32軍が創設されました。そして、その年の夏に続々と日本軍が配備されます。喜舎場国民学校(現北中城小学校)はやってきた日本軍の兵舎となり、子どもたちは学校で勉強することができなくなりました。

北中城に駐屯した独立混成第44旅団独立混成第15連隊の陣中日誌(日本軍の記録)には、12月16日に島袋南方谷地に防空用掩蔽部の構築と書かれており、北中城地域内に陣地が作られていたことがわかります。また12月17日には、島袋から山内(現沖縄市)までの道を改修補強するために字島袋の住民をなるべく多く動員することが書かれています。

県外への疎開

喜舎場国民学校(現北中城小学校)からは、51人の学童と引率者1人、世話人とその家族の計55人が、集団で熊本県に疎開しました。

親元から離れ、沖縄にいる家族の安否も知らされないまま、学童たちはヤーサ(空腹)、ヒーサ(寒さ)、サビッサ(寂しさ)に耐えながら、約2年2か月にわたる疎開生活を過ごしました。

学童疎開とは別に、北中城からは約60人(当時北中城にいた住民の約1パーセント)が熊本県、宮崎県、長崎県、大分県などに疎開しました。なかには、疎開地や他県で生活する親類や知り合いを頼って行く人もいましたが、ほとんどの人にとっては、見知らぬ土地で生活の不安と、アメリカ軍による攻撃の中で海を渡る恐怖を抱いての疎開でした。

疎開先では地元の人々からの温かい支援があったものの、疎開者たちは厳しい寒さと食料不足に悩まされました。疎開者たちはお互いに励まし合いながら、畑を耕したり、行商や日雇い労務、女中奉公などの仕事に出たりし、生き抜くために必死の生活を送りました。

収容所となった島袋・喜舎場・安谷屋

1945(昭和20)年4月1日の未明に北谷海岸から沖縄島に上陸したアメリカ軍は、翌日の夕方までには島袋を突破しました。アメリカ軍の侵攻がとても早かったため、多くの北中城の住民は沖縄島南部や北部に避難する余裕がなく、村内とどまって捕虜となりました。村内で捕虜となった人々のほとんどは、アメリカ軍が収容所として利用するため、民家を焼かずに残していた島袋や野嵩(現宜野湾市)などに移動させられていきました。

島袋収容所は4月4日に開設されました。島袋収容所には、おもに中城村(現在の北中城村と中城村)や宜野湾村(現宜野湾市)の人々が次々に収容されました。その人数は、開設日の翌日には6000人、13日には1万人を突破しました。

その後、沖縄島の南部で捕虜になった人々が収容所に多数運ばれてくるようになりますが、島袋や野嵩だけでは収容不可能となったため、新たに喜舎場と安谷屋にも収容所が設置されました。北中城の人々が収容された収容所としては、野嵩や島袋、喜舎場、安谷屋のほかに泡瀬、高江洲、安慶田、胡屋、嘉間良(以上、現沖縄市)などもありました。

戦後の復興の歩み

立村(分村)

1946(昭和21)年、収容所から故郷に帰ってきた人々によって、村の復興が始まりました。それまで北中城村は、中城村の一部でした。しかし久場崎(現中城村)から安谷屋の東側に米軍施設が作られたため、中城村の南部と北部(現在の北中城村)の交通が遮断されてしまいました。このままでは戦前と同じように中城村としての行政を行うことは不可能で、戦後の復興が難しいということから、北部において、中城村から分村することが検討されるようになりました。5月20日に北中城村は誕生しました。

北中城村役場(かまぼこ型兵舎) 1970年撮影

村内のアメリカ軍用地と返還後の土地利用

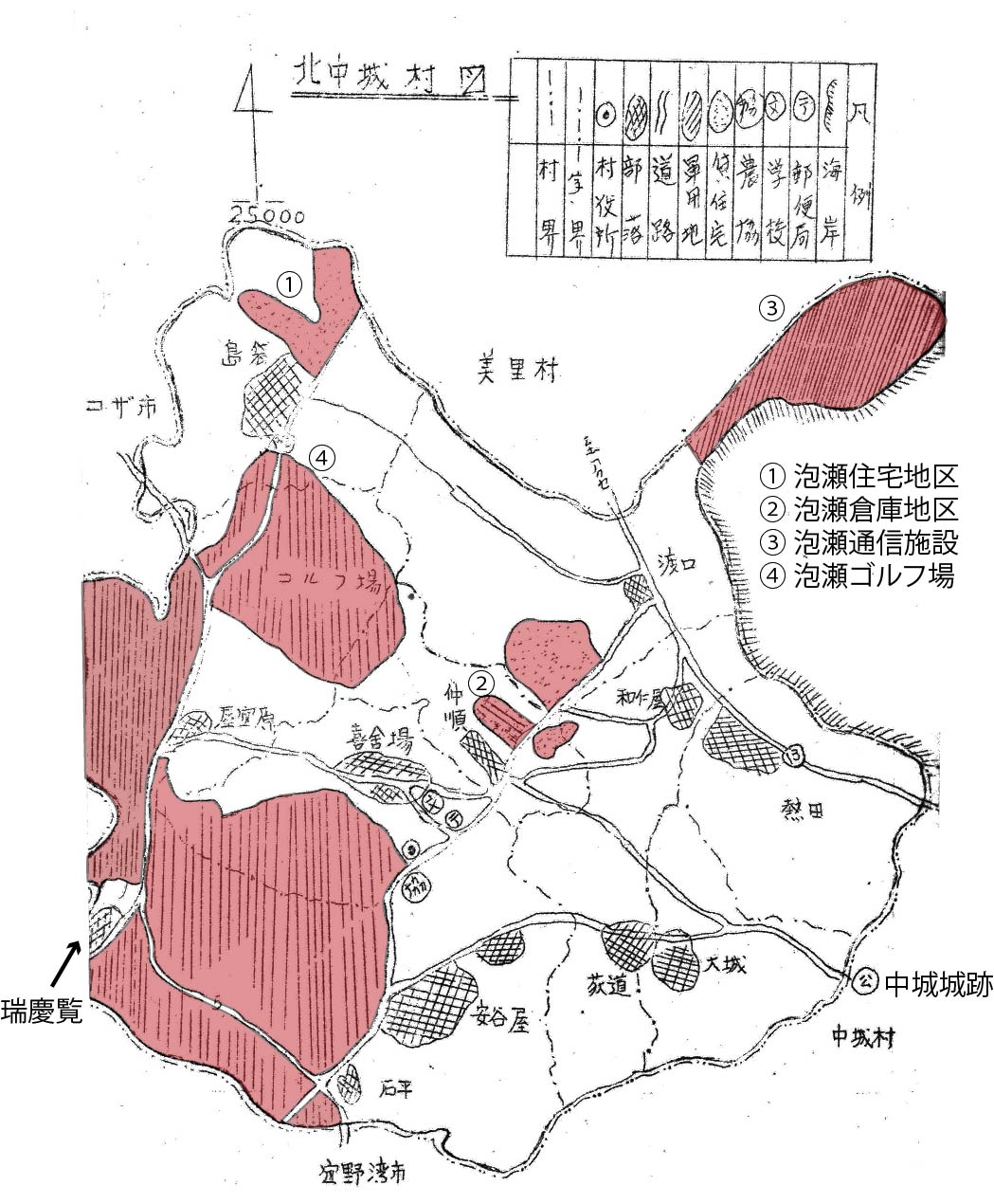

村内のアメリカ軍用地は、1945(昭和20)年の沖縄戦の時に占領され、戦後もそのままアメリカ軍用地として使用されていた地域です。1965(昭和40)年の村勢要覧の地図を見ると、島袋にあった泡瀬住宅地区、仲順・渡口にあった泡瀬倉庫地区、美崎にあった泡瀬通信施設など、現在もあるキャンプ瑞慶覧の他にもアメリカ軍用地があったことがわかります。

現在ライカム地区の大規模商業施設が建っている場所も、2010(平成22)年に返還された軍用地で、泡瀬ゴルフ場がありました。