読谷村

戦争被害の状況

沖縄本島米軍上陸の地

昭和18(1943)年夏、北(読谷)飛難指定地は国頭村だったが、避難地での生活に不安を感じて村内にとどまる住民も多く、空襲の際は屋敷内の壕や自然洞穴で戦禍を避けていた。

その後、艦砲射撃は激化し、昭和20(1945)年3月27日になると、村民は避難騒ぎで混乱状態になった。避難する村民は国頭村を目指したが、小さな子どもを含め家族全員で、持てるだけの荷物を抱えての苦しい避難生活となった。口に入るものは何でも食べたが、心身ともに衰弱し、マラリアや風土病による病死や餓死者が子どもや老人を中心に続出した。

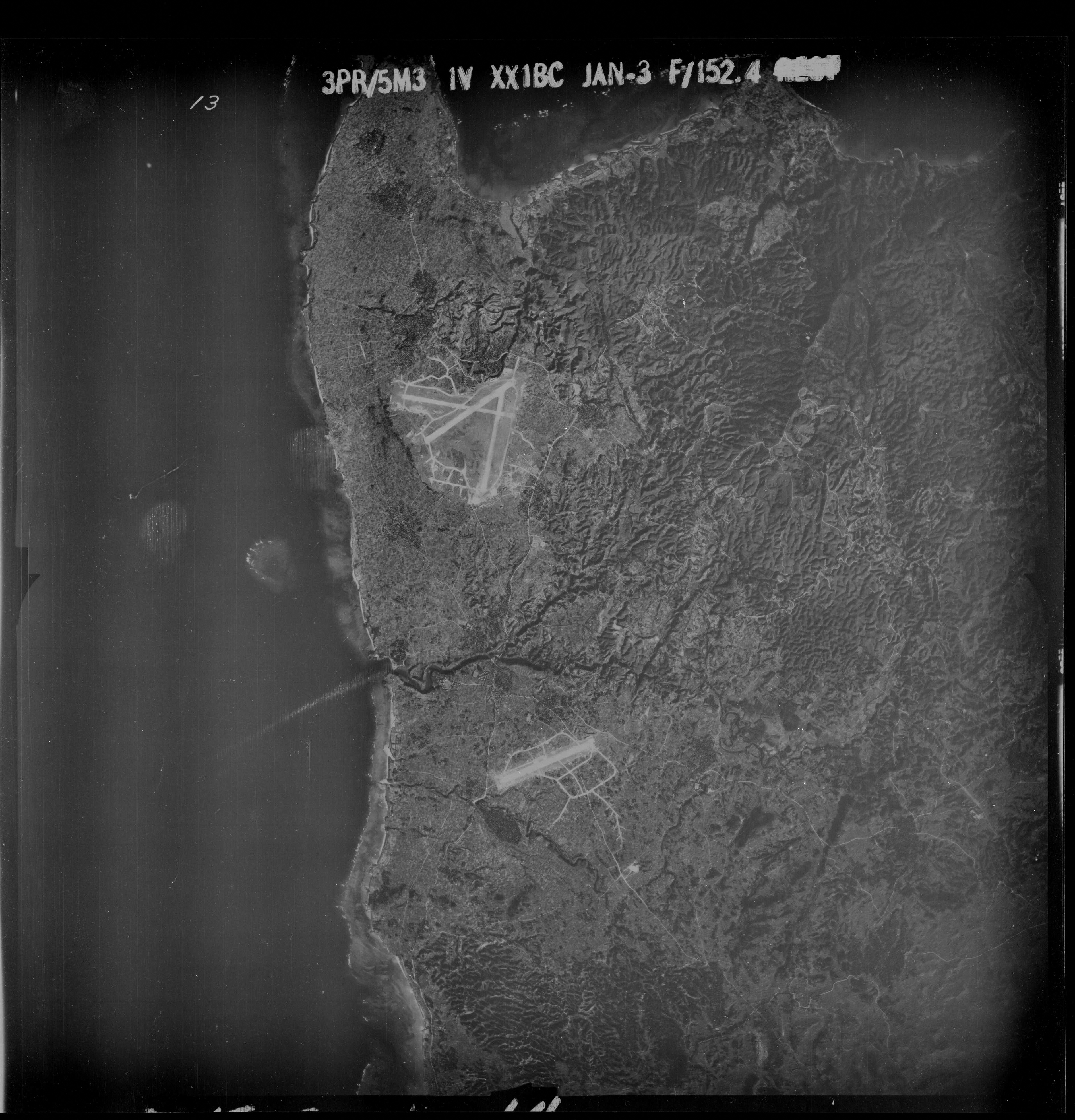

同年4月1日、読谷村は沖縄本島における米軍上陸地点のひとつとなった。米軍がこの地を上陸地点とした大きな理由は2つ。ひとつが、日本本土を攻撃する前線基地となり得る読谷飛行場があったこと、もうひとつが、攻撃を支えるために必要な物資の荷下ろしができる浜があったことであった。

上陸前には米軍による「鉄の暴風」と呼ばれる総攻撃直前の掩護射撃が開始され、沖縄本島中部西海岸一帯に約10万発の艦砲弾を撃ち込んだあと、午前8時30分、読谷・北谷海岸からの上陸を開始した。日本軍の抵抗はなく、「無血上陸」といわれた。午前中に、北(読谷)飛行場、中(嘉手納)飛行場を占領した米軍は、2日午後には東海岸に達し、沖縄本島を南北に分断したのだった。

上陸当日、読谷村内各地のガマ(自然の鍾乳洞穴)や屋敷内の壕に多くの村民が恐怖を抱きながら潜んでいた。字波平にあるシムクガマには、約1,000人が避難しており、そこには2人のハワイ移民からの帰省者もいた。

4月1日の午後、米兵がガマへやってきて投降を呼びかけた時、2人はガマの中に日本兵がいないことを米兵に説明し、住民の保護を求めた。また、2人はガマにいる住民を説得し、米軍上陸直後の戦車の砲弾で死んだ3人を除き、全ての人々が無事に収容されていった。

その翌日の4月2日、同じ波平にあるチビチリガマでは、避難していた住民約140人のうち83人が「集団自決(強制集団死)」に追い込まれた。83人のうち約6割が18歳以下の子どもたちであり、「集団自決」は、皇民化教育、軍国主義教育によって強制された死であった。

戦後の復興の歩み

平和に勝る福祉なし

米軍の本島上陸以後、本村全域は米軍の占領地と化し、戦後もしばらくの間村民は自らの土地に帰ることは許されなかった。村民の収容地区からの「帰村」は昭和21(1946)年11月から始まった。

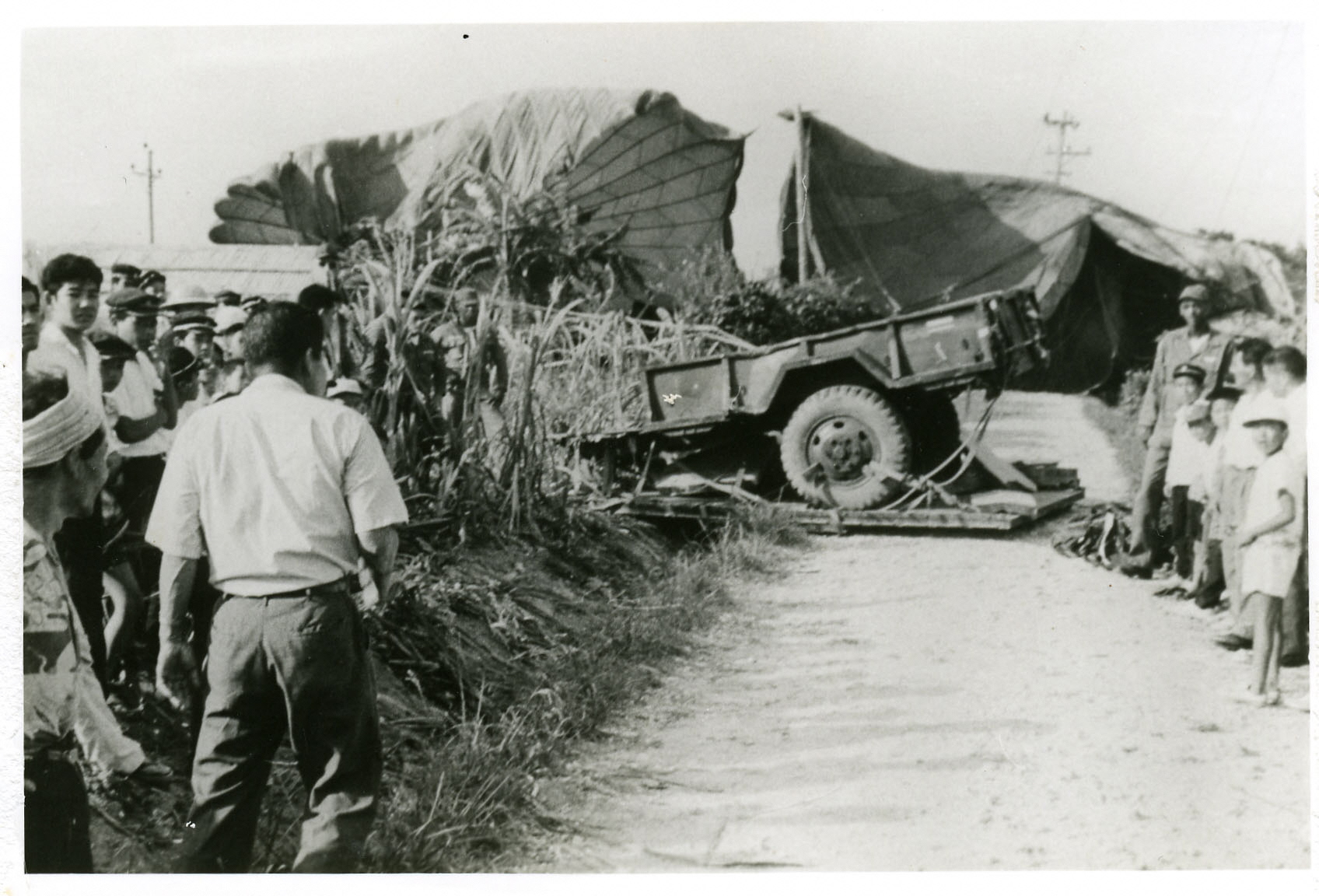

復興へと向かいつつあった1950年代、突然、楚辺・渡具知の住民は再び「強制立ち退き」を命じられた。その後米軍は「土地収用令」(昭和28(1953)年)を公布して、沖縄の住民に対して銃剣とブルドーザーを動員して土地を奪い去ったのだ。朝鮮戦争、ベトナム戦争の勃発に伴い、アメリカが「太平洋の要石」(キーストン・オブ・ザ・パシフィック)としての沖縄要塞基地が拡大していき、住民は翻弄されるように住む土地を追われ続けたのだった。

異民族支配下に放置された沖縄は、米軍政府の占領政策のもと長期にわたって耐え難い抑圧と犠牲を強いられてきた。また、軍事基地あるが故の被害を多大に受け、そこには人権尊重という精神もなく、時には生きる権利さえも踏みにじられてきた。

昭和47(1972)年5月15日、沖縄は「祖国」日本へと復帰した。それは、平和憲法下において「核も基地もない平和な島」に生まれかわる日のはずだった。しかし、県民の悲痛な叫びは裏切られ、復帰後も米軍基地は居座り続け、以前とほとんど変わりなく異常な「基地の島・沖縄」が存続した。

そうした困難な状況の中にありながらも、本村ではこれまで多くの村民や旧軍飛行場地主関係者による所有権回復運動、日米合同委員会での共同使用合意に基づく役場庁舎等の建設、平成8(1996)年のSACOによる返還合意、返還跡地への先進農業支援センターの設置等、飛行場返還に向けて時間をかけながら粘り強く取り組みを推し進めた。その結果、読谷補助飛行場は、平成18(2006)年7月31日一部先行返還、同日に等価交換調印式が行われ、同年12月31日には全面返還が行われて、翌年1月5日に等価交換調印式が行われた。

返還された読谷補助飛行場跡地においては、この地域を希望に満ちた21世紀のむらづくりの拠点として、先進農業集団地区や、公共施設を集積した村民センター地区の整備が進められている。

読谷村では、沖縄戦での多大な犠牲の上に学び取った教訓を村政の中に活かし、むらづくりを進めてきた。地方自治行政は、その地域住民の生命財産を守り、生命が脅かされない生活環境の確保が第一義の目的である。「平和に勝る福祉なし」の理念のもと、これからも平和の郷読谷の建設に取り組んでいく。