石垣市

戦争被害の状況

住民を襲ったマラリア

1944(昭和19)年10月、石垣島を含む八重山諸島に米軍機による初めての空襲が行われました。アメリカ軍が慶良間島へ上陸した3月下旬以降、石垣島は4、5、6月と毎月延べにして1000機を超えるアメリカ、イギリス軍機の猛空襲にさらされ、人々の避難が相次いでいました。これが、6月のマラリア地帯への強制避難に先立つ第一次避難といわれるものです。

1945(昭和20)年6月、戦争の急迫により避難命令が下されました。避難先として指示された場所は、蚊によって媒介される感染症「マラリア」の有病地でした。マラリアは高熱を発し、抵抗力が衰えると死に至る病です。島の人々は、マラリアがどんなに凄まじく、恐ろしいものかということは誰もが知っていました。避難は空襲を避け、夕方や早朝の薄暗い時間に行われましたが、そのころになると、アメリカ軍は夜でもかまわず空襲を加えるようになっていました。アメリカ軍機は、最初に照明弾を投下すると、急降下して避難小屋へ向かう人々の列をめがけて銃撃を加えました。照明弾の投下により真昼のように照らされた道で、人々は草むらや木の陰、田んぼの畦などに身を隠し、アメリカ軍機が去っていくのをひたすら息を殺して待ちました。そして命からがらたどり着いた避難小屋は隣組単位で作られ、1つの小屋に5世帯ほどが一緒に暮らし、1世帯あたりが2畳ほどしかなく、ぎゅうぎゅう詰めの不衛生な環境でした。さらに、雨季が重なり、環境は日に日に悪化していきました。ついには人々が恐れていたマラリアが襲いかかり、食糧事情も悪く、栄養不良で体力も衰えているなか、マラリアの特効薬であるキニーネは早々に尽き、人々はなすすべもなく次々と亡くなっていきました。

同年7月、甲号戦備が解除されると人々はそれぞれの家に帰りはじめましたが、その後もマラリアの猛威はおさまることなく、さらに多くの住民が犠牲になりました。

戦後の復興の歩み

復興の歩み

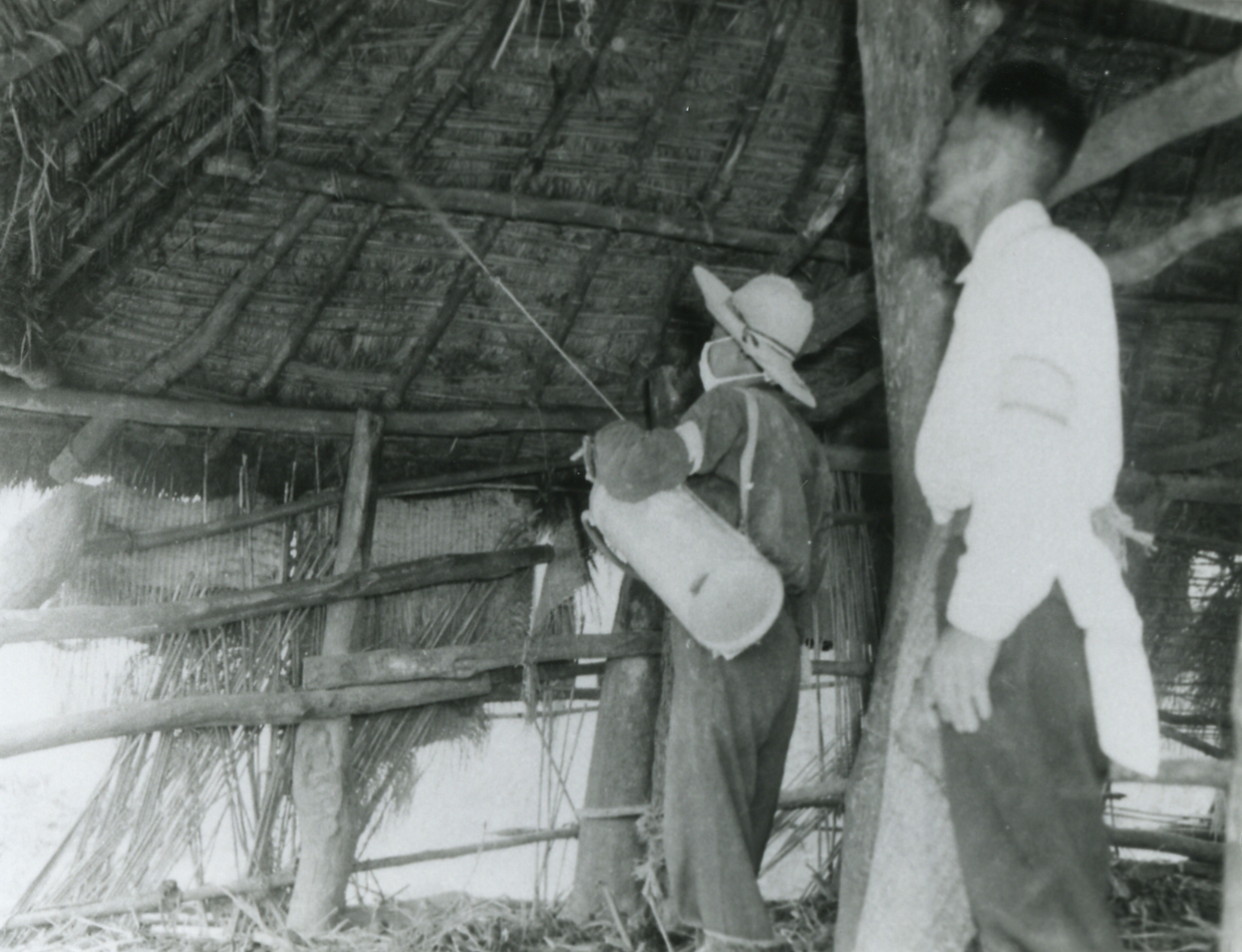

人々は終戦とともに続々と家に戻ってきたものの、町や村は荒れ果て、マラリアは依然猛威をふるい続けていました。しかし、進駐してきた米海軍部隊から配付されたアテブリン錠を服用することによって患者は目に見えて快方へ向かっていきました。

また、戦争により機能を失った行政機関でしたが、新八重山支庁の開庁、八重山群島政府の発足、そして琉球政府の発足にともなう八重山地方庁の設置というように行政機能の回復が続きました。その後、八重山支庁や八重山民政府による強力なマラリア撲滅対策が講じられると、昭和24(1949)年頃までには患者数が激減し、翌年には死亡者数もゼロになりました。

昭和22(1947)年7月、石垣町が昇格して石垣市となり、本土復帰後には石垣島一周道路の整備や、博物館等の建設が行われ、農業や漁業のほか、観光産業も盛んになり、豊かな自然を求めて多くの観光客が訪れる島となりました。