宜野湾市

戦争被害の状況

戦場になった宜野湾

戦前の宜野湾村(現:宜野湾市)は、農業を中心とした人口1万3,600人余の村(1944(昭和19)年10月時)でした。宜野湾村字宜野湾(現在の普天間飛行場内)には村役場があり、琉球王国時代から村行政の中心地として発展し、普天間は普天満宮を中心に門前町として栄え、沖縄県立農事試験場普天間試験地や中頭教育会館、中頭地方事務所の官公庁も置かれていました。また、村域の南側に位置する嘉数から北側の普天間までの約6キロ間には、琉球王国時代に植付けられた“ジノーンナンマチ(宜野湾並松)”と呼ばれるリュウキュウマツの並木道があり、1932(昭和7)年には国の天然記念物に指定され、県下に広く知られていました。

1945(昭和20)年4月1日、沖縄本島の読谷、北谷沖から上陸した米軍は、翌2日に宜野湾の北側に進攻しました。上陸決戦を避けた日本軍は持久作戦をとり、嘉数高地では日米両軍による攻防戦が展開されました。この戦況のなか、住民は米軍の捕虜となった者や、戦禍に巻き込まれた者もおり、宜野湾村人口1万3,636人の約27パーセント、3,674人が犠牲となりました。

4月6日頃からは、嘉数高地など日本軍の主陣地の全線にわたって日米両軍による組織的な戦闘が始まりました。日本軍は米軍に対戦車砲等で反撃しましたが、火力では圧倒的に米軍に劣っていました。日本軍は夜間の斬り込み攻撃や、急造爆雷を背負った初年兵が米軍戦車に体当たりする肉弾戦を展開しました。2週間余の戦闘の末、日本軍は浦添の前田高地へ退却しました。米軍戦史に嘉数高地を「いまいましい丘」、「嘉数地区で失った戦車22台というのは、沖縄の一戦闘としては最大のもの」と記されるほど、熾烈な戦いでした。

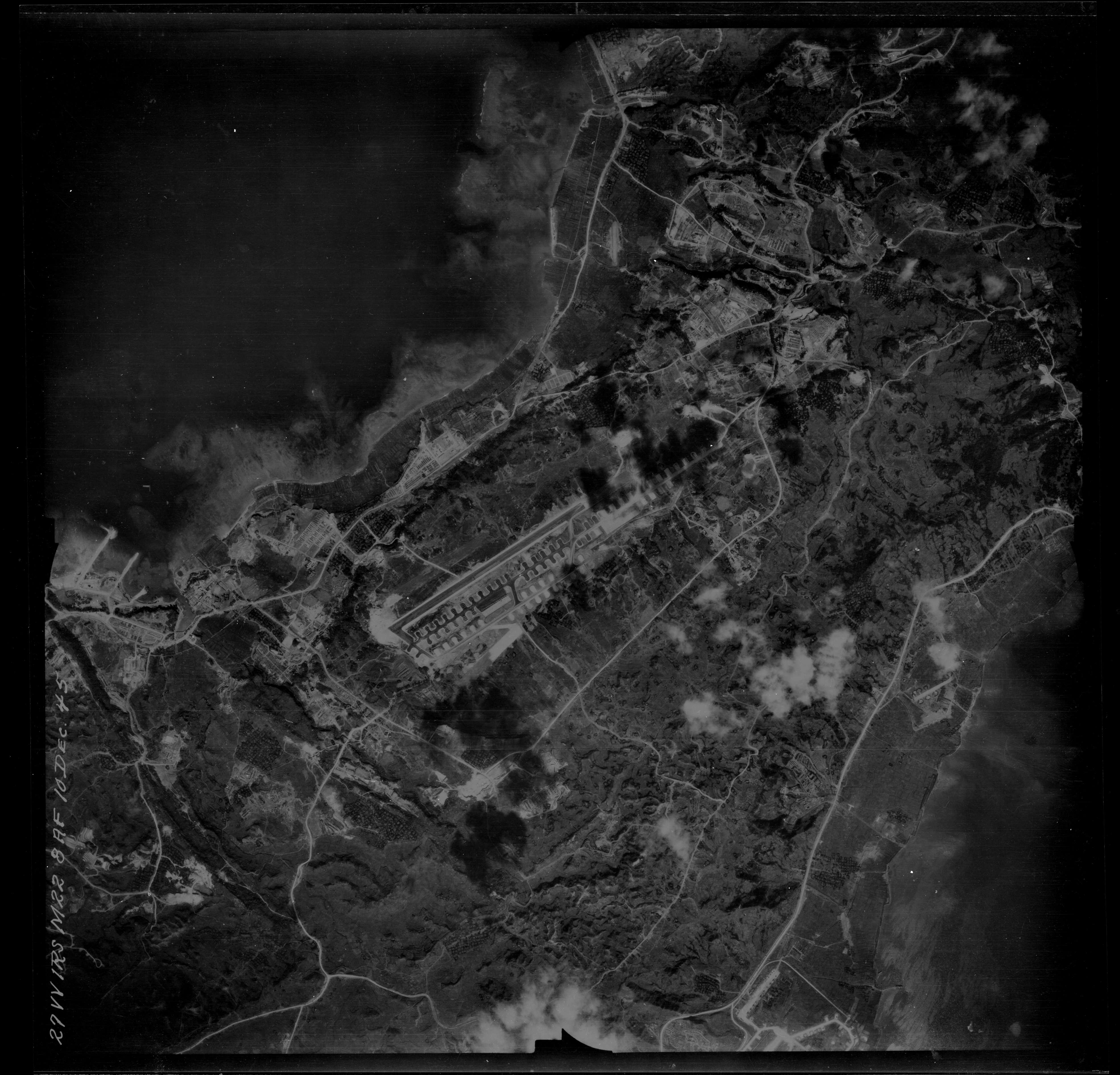

4月末の嘉数高地での戦闘以降、米軍は本島南部へ進攻しました。米軍は5月末に第32軍司令部のある首里を占領し、6月には南部への掃討作戦を展開しました。南部での戦闘の最中の6月には普天間飛行場の建設が始まりました。飛行場建設によって字宜野湾や神山、新城、中原などの集落の民家をはじめ、村役場、学校、戦前の主産業であったサトウキビ畑、宜野湾並松などが壊されて敷き均されてしまい、緑豊かな農村の姿は失われました。

戦後の復興の歩み

戦後の宜野湾

米軍は、上陸して間もない4月4日頃、宜野湾村野嵩に民間人収容所を設置し、村内や近隣の住民を捕虜としました。収容所では集落内の民家が使用されました。設置時、野嵩収容所は戦場にもっとも近く、中北部の収容所との中継的な役割を果たしました。

収容所の開設当初は、主に宜野湾村民が収容されましたが、捕虜となった住民は、数日後には宜野湾以北にある別の収容所へ移されました。初期の野嵩収容所は、住居や食糧事情に不自由はありませんでした。しかし、戦況が南部へ移るにつれて、他地域からの住民が送り込まれてあふれ返り、居住環境や衛生、食糧事情が悪化しました。終戦後、宜野湾村民の多くは中北部の収容所におり、野嵩収容所には他市町村の住民が多数を占めていました。

各地の収容所から帰村した宜野湾村民は、一時期、野嵩や普天間地域で生活をしていました。元の居住地への帰村は、1946(昭和21)年9月頃、嘉数の住民から始まりました。元の居住地に戻ることのできた住民もいれば、米軍からの割当て地として指定された土地へ移動した住民もいました。住民は帰村したとはいえ、元の居住地から離れた土地へ居住された住民や、地域の一部が基地に接収されてしまい、基地と隣接するかたちで残った土地に居住を余儀なくされた住民もいました。さらに全域が米軍に接収された地域もありました。

米軍は、沖縄占領と同時に普天間飛行場やキャンプ瑞慶覧をはじめとして宜野湾各地に基地や施設を設置し、宜野湾の人びとの生活に大きな影響を与えています。

1950(昭和25)年7月時点で、宜野湾村面積の50パーセント以上が軍用地でした。

近年では2015(平成27)年にキャンプ瑞慶覧の一部、西普天間住宅地区が返還されました。宜野湾市で米軍基地は、市面積(約19.8平方キロメートル)のうち、約29.4パーセントを占めています。

宜野湾市内には25の慰霊塔・碑が建立されています。その内訳は、市内各字(あざ)の慰霊塔が15基、沖縄戦時に配備された部隊の生存者や国外等からの慰霊塔・碑が10基です。部隊に関する慰霊塔・碑は、その部隊が戦闘に参加した嘉数や佐真下といった市内の激戦地に集中して見られます。慰霊塔を祀る字(あざ)では毎年、慰霊祭が行われ、嘉数高台公園に祀られている「京都の塔」では毎年、京都から遺族等が来県し慰霊祭が執り行われています。

情報提供:宜野湾市立博物館