時津町

戦争被害の状況

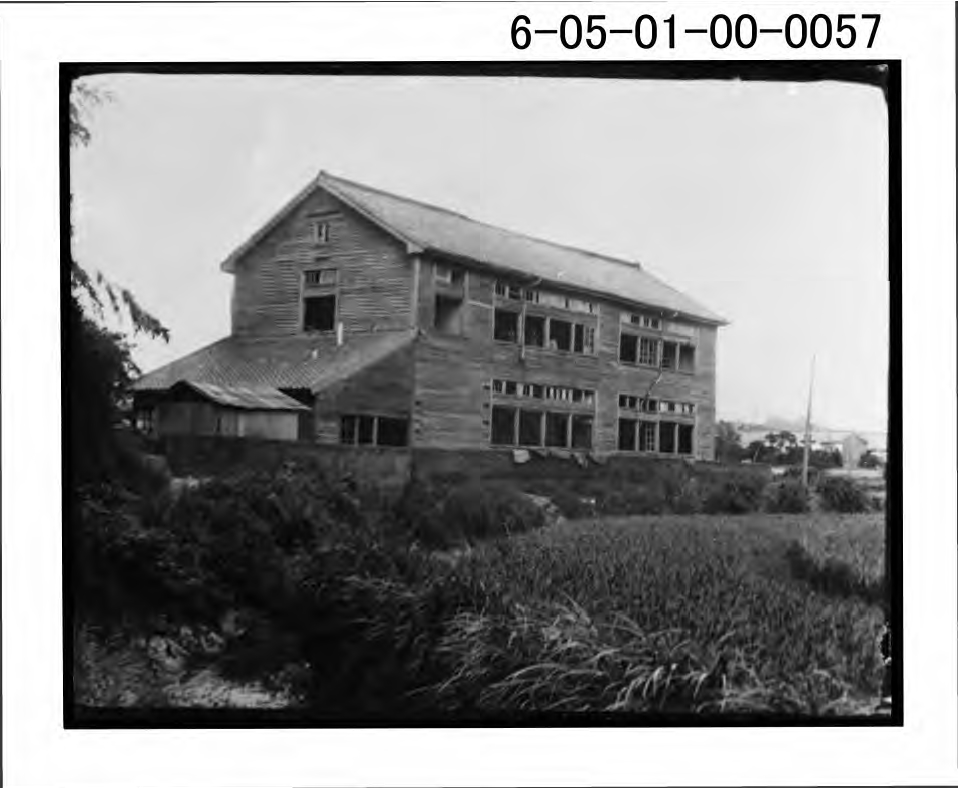

学校や病院が原爆被災者の臨時救護所に

1945年8月9日11時2分、長崎の上空で原子爆弾が炸裂しました。

原爆落下中心地から6㎞以上離れた時津町(当時は時津村)。原爆炸裂時には、時津村にもかなりの爆風が達し、屋根瓦は吹き飛び、窓ガラスは崩れ落ちました。午後になると、長崎市方面から時津村へ続々と被災者が逃げ延び、また負傷者が運ばれてきました。時津村では、病院のほか、萬行寺や時津村国民学校などに臨時救護所が設けられ、来援救護隊とともに、地元医師、警防団、婦人会など、全村あげて負傷者の救護活動を行いました。

戦後の復興の歩み

戦後の時津町があゆんだ道のり

昭和26年12月1日に町制を施行して時津町と称し、第12代時津村長の横山貞雄氏が初代町長となりました。その後、昭和34年に当時の村松村子々川郷が時津町に編入され、昭和48年には横尾地区が時津町から長崎市に編入されました。

町制施行後、昭和37年には都市計画区域の指定を受け、さらに昭和44年には新都市計画法により長崎都市計画区域に指定されました。このころから長崎市のベッドタウンとして人口が急激に増加しはじめました。

また、昭和41年から昭和60年の19年間にわたって、時津港臨海工業地域として海岸を埋め立て、大規模な企業用地の整備が行われました。これによって、郊外型大型店舗などが集積され、商工業の町としての性格を有するようになりました。

時津は、長崎を起点として南蛮の文化などを日本各地に伝えた「時津街道」が通っており、大村湾の回路へと乗り継ぐ宿場として古くから重要な位置を占めていました。現在でも、平成2年の川平有料道路の開通をはじめ、臨港道路の整備や国道206号・207号の拡幅整備、長崎空港への高速船就航など交通の要衝として発展し、人や物の交流が盛んな町になっています。