武雄市

戦争被害の状況

戦中の国際交流の場「如蘭塾」

第二次世界大戦中の1942(昭和17)年、財団法人日満育英会が発足し、直ちに塾舎・寄宿舎・迎賓館・プール等の建設が始められ、1943(昭和18)年には、一通りの設備が整い、学習塾「如蘭塾」が誕生しました。また、このとき、今や梅の名所となった御船が丘梅林も、地元の労力奉仕を得て整備されました。

如蘭塾は、佐賀県出身の事業家野中忠太が、中国の若い子女を日本に給費生として留学させ、日本の文化や日本人家庭の実情に親しませることによって、相互理解を深めようという趣旨で創設しました。

1943(昭和18)年3月29日、満州の若い女性たち29名が第一期生として武雄に到着し、2年間の課程を経て、1945(昭和20)年1月29日に卒業しました。

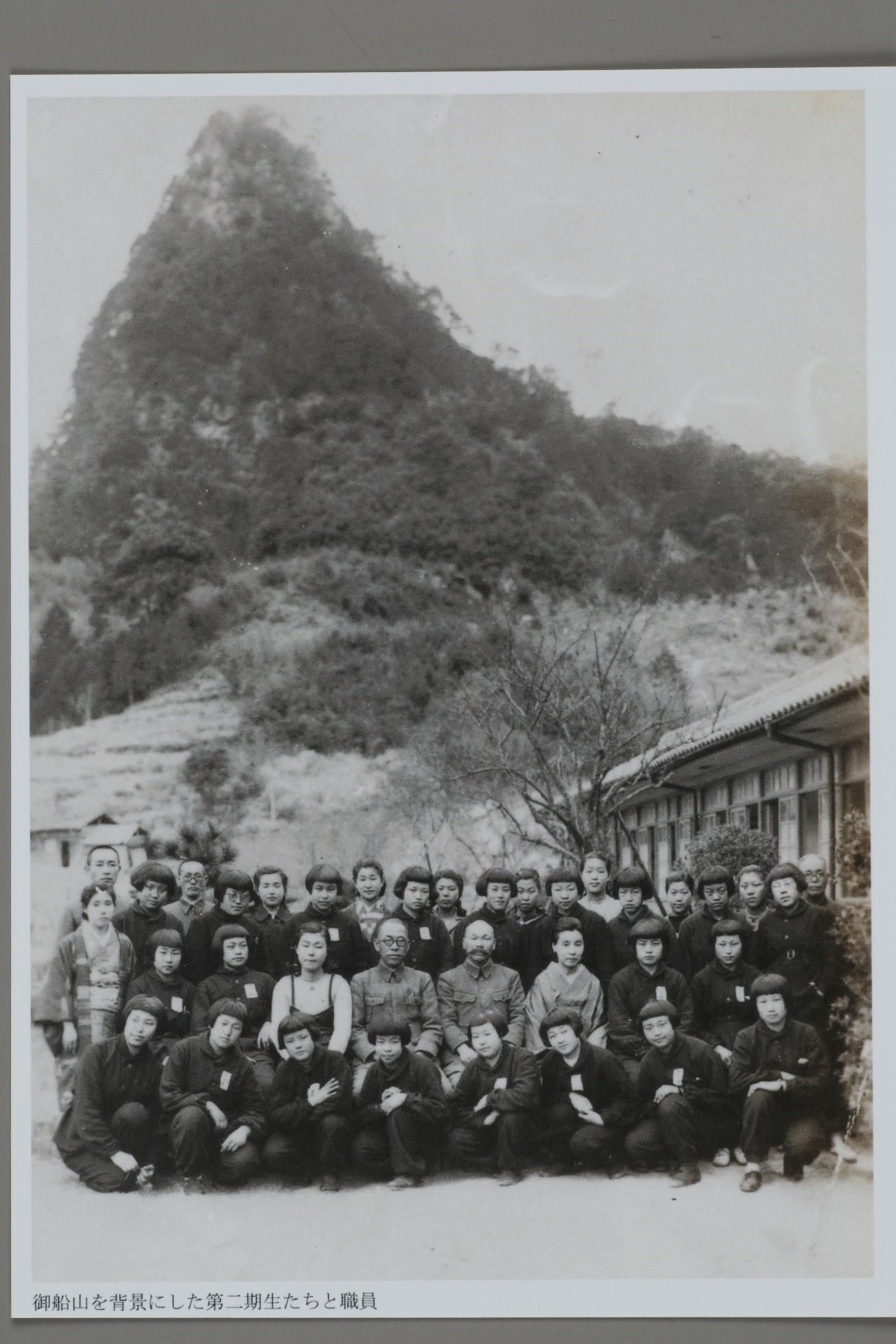

第二期生22名は、1944(昭和19)年3月に入学しましたが、戦争が激しさを増す中、第三期生の募集は中止され、第二期生も終戦により、課程途中で帰国することとなりました。

如蘭塾は、戦争の終結と同時に、短い歴史を閉じることとなりました。

戦後の復興の歩み

財団法人清香奨学会と日中交流の再開

第二次世界大戦後の1952(昭和27)年、財団法人日満育英会は、新たに財団法人清香奨学会としてスタートし、佐賀県内の高校生の大学進学のために奨学金貸与事業を始めました。

財団法人清香奨学会では終戦後、中国との交流は途絶えていましたが、1983(昭和58)年、武雄市役所に届けられた元塾生の一通の手紙がきっかけとなり、日中交流が再び始まることになりました。1984(昭和59)年9月に第1回目の訪中団が派遣され、1985(昭和60)年5月に元塾生28名が訪日しました。交流の輪は元塾生の子や孫につながり、彼らの日本留学に際しては、生活支援や奨学金支給などが行われました。

2013(平成25)年、財団法人清香奨学会は一般財団法人清香奨学会となり、奨学事業については、奨学金貸与から奨学金給付に変更し、日中友好事業については、毎年佐賀県内の高校生10名程度を派遣して、中国の高校生と友好交流が行われていました。