北九州市

戦争被害の状況

“軍都”北九州

北九州地域では明治中期から、筑豊の石炭の輸送・搬出を主な目的として、門司や若松の港の整備、鉄道の敷設が進められました。1901(明治34)年には、八幡に官営八幡製鐵所が開業して日本の近代工業の発展を支えました。さらに様々な企業や工場が海岸沿いに立地して、北九州工業地帯と呼ばれました。

また、明治政府は、海上交通の要である関門海峡・周防灘を国防の要衝として捉え、早くから北九州地域で軍隊の配備を進めました。軍隊の組織が確立されると軍関係の病院や兵舎等の建設が進み、小倉の“まち”は、軍隊や工事の関係者で賑わいました。そして、1933(明治昭和8)年には西日本最大級の兵器工場、「小倉陸軍造兵廠」が開設されました。

このように明治の初めから太平洋戦争に至るまで、軍隊と大きく関わりながら発展した北九州地域は、小倉を中心に“軍都”と呼ばれるようになりました。

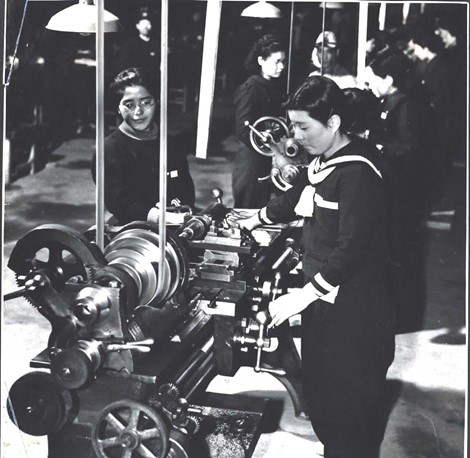

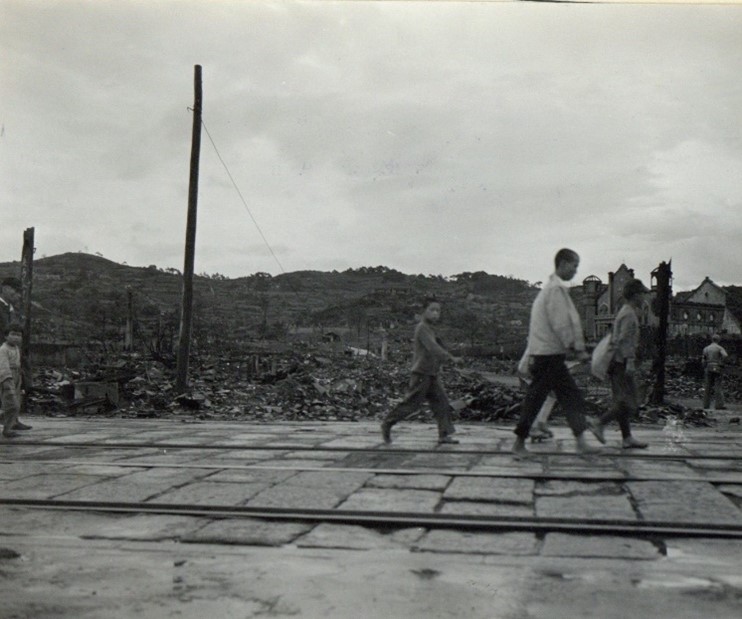

そして、先の大戦中、アメリカ軍はこの“軍都”を標的とした13回の空襲を行い、約 2,500人もの死者を出すこととなりました。また、1945(昭和20)年8月9日、長崎市に投下された原子爆弾の第一投下目標は、「小倉陸軍造兵廠」でした。戦争末期、「小倉陸軍造兵廠」では女子挺身隊や学徒動員など約4万人もの人が、小型戦車や小銃、砲弾、風船爆弾などの兵器の生産に従事していました。

戦争が終わって80年近くが経過し、戦争に伴う壮絶な体験や生活を知らない世代がほとんどとなるなか、北九州市には、砲台や堡塁跡など、今なお多くの“軍都”の痕跡が残っており、「戦争」という悲惨な歴史があったことを教えてくれるとともに「平和」へのメッセージを静かに訴え続けています。

戦後の復興の歩み

北九州市の“戦争の記憶”を未来へ語り継ぐ

戦争で焼け野原となった市街地では、瓦礫の整理や住宅の確保、街路整備等、復興が進められました。それに伴い、鉄鋼の増産や炭鉱に対する鋼材の優先的な配給等が進められ、北九州地域の重工業は復興の足掛かりを得ました。そして、民間貿易の再開や様々な統制の解除が行われ、多くの市民が大衆娯楽やスポーツを楽しむなど、社会全般で生活復興に向けての明るい兆しが見えてきました。こうした時代背景のもと、更なる産業の活性化や市民生活の向上を図るため、1963(昭和38)年、当時世界的にも類を見ない5つの市が対等合併する形で、「北九州市」が誕生し、現在に至っています。

北九州市では、長崎に投下された原子爆弾の第一投下目標であったという歴史を踏まえ、2010(平成22)年2月10日に、本市の平和に対する基本的な姿勢を示す「北九州市非核平和都市宣言」を行い、宣言に込められた平和への願いを広く市民に伝えています。 また、「戦争の悲惨さや平和の大切さ、命の尊さについて考えるきっかけづくり」をコンセプトに、北九州市の戦前の発展から戦争、空襲、原爆、そして戦後の復興までを当時の実物資料や、最新の映像・音響技術で紹介する、「北九州市平和のまちミュージアム」を2022(令和4)年に開設しました。

「北九州市平和のまちミュージアム」では、悲惨な戦争の記憶を風化させることなく次の世代に伝えるため、長崎市の「嘉代子桜」に由来する、「嘉代子桜・親子桜」の植樹や、長崎市が主催する「青少年ピースフォーラム」への小・中・高校生の派遣、市内各小学校への出前授業、講演会など様々な事業も行っています。

さらに2024(令和6)年4月より、“平和”をフックに、世代を超え、多くの人と繋がり、仲間と共に、戦争の悲惨さや平和の大切さ、命の尊さについて学び、継承し、自ら行動・発信することができる人材を育成することを目的とした「~考える・つながる・伝える~北九州市ピースフィールドクラブ」を設立し、活動を行っています。

関連リンク

○北九州市平和のまちミュージアム

〒803-0813 北九州市小倉北区城内4番10号

公式HP https://www.kitakyushu-peacemuseum.jp