まんのう町

戦争被害の状況

戦時下は農村でも食糧難に

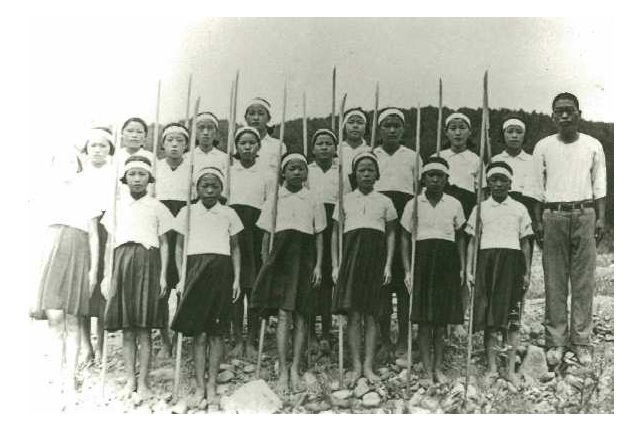

戦時中は多数の本町出身者が戦地へと赴き、若い多くの生命が失われました。

本町の多くを占めていた農村部ではその疲弊はどん底に達しており、若い男性の多くは入隊し、残った者と若い女性は工場に動員され、農村の労働力は老人と女性と子供でした。化学肥料の配給もほとんどなくなり、堆肥の生産ができない労力不足の農家では、地味が衰えて収穫が減り、厳しい割当制供出米を納入すると、自家の食料(保有米)にも不足し、還元米の配給もなかなか受けられず、農村の食料事情さえ深刻なものでした。

軍需資源として松根油が採取されるようになると、農村の人々が松の根の採掘や運搬に動員されました。また、高松の林飛行場や、国分寺の滑走路の建設や整備などに、各戸から勤労奉仕として動員されました。

戦後の復興の歩み

水と緑がひとを育み支えあうまちへ

戦争のため国土は荒廃し、戦後は衣食住に窮乏する者で溢れましたが、先人たちのたゆまぬ努力により、今の自然豊かな町が築き上げられました。

戦後には旧琴南町・旧仲南町・旧満濃町が成立し、それぞれが特色あるまちづくりに取り組んできました。平成18年には3町が合併し、現在のまんのう町が誕生しました。

町名の由来でもある満濃池は、日本最大級の灌漑用ため池で、弘法大師空海が中国の土木技術を駆使し修築したことで知られています。

満濃池の改良事業は近代以降も度々行われ、昭和十五年にはじまった嵩上げ工事は、戦争で一時中断されましたが、昭和三十四年についに竣工となり、貯水量はそれまでの倍の1,540万トンと膨れ上がりました。

現在でも古くから渇水に悩まされてきた香川県の貴重な「讃岐の水がめ」として利用され、世界灌漑施設遺産や国の名勝にも指定されています。