高松市

戦争被害の状況

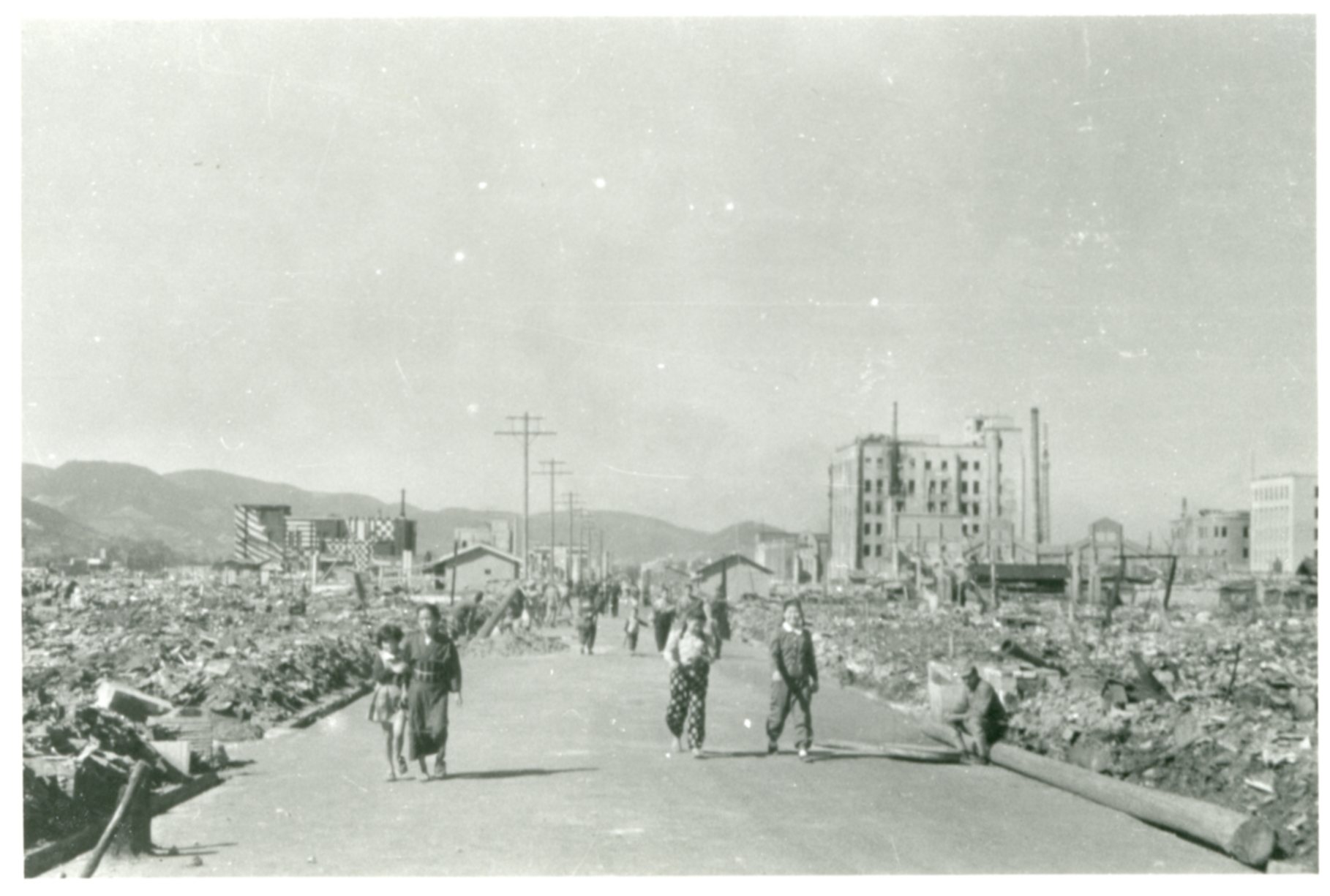

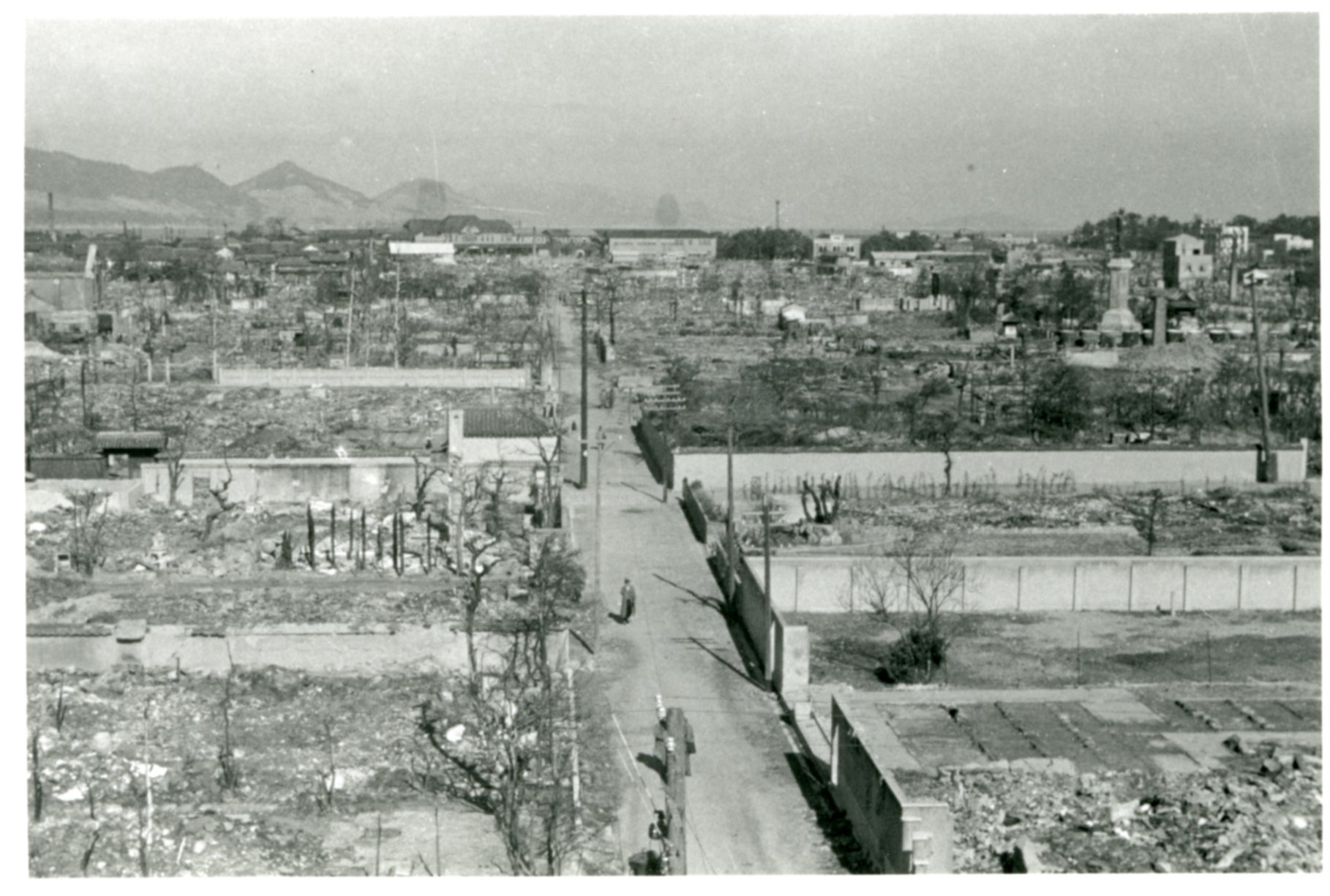

旧市街地の約80%が高松空襲で焦土と化した

高松市は、1945(昭和20)年7月4日未明にアメリカのB29爆撃機116機による空襲を受け、通常爆弾24トン、焼夷弾809トンが落とされました。その数は市の中心部では、各自の家の焼け跡に数十発の弾殻を数えたことから、アメリカの投下する焼夷弾は大量で、消火活動は全くできないほどでした。市民も初めは勇気を出して消火に努めましたが、どうしようもなく、実際に市民が日ごろ体験していた防空訓練の程度では、B29の焼夷弾攻撃に対処することはできませんでした。この空襲で旧市街地の約80%(3.85㎢)が焦土と化しました。死者・行方不明者の数は1,545人、罹災者は86,400人、被害にあった建物は18,913戸(うち住宅は16,418戸)にものぼり、多くの尊い命と財産が失われました。

戦後の復興の歩み

よみがえる高松

空襲により市街地の8割を焼失した高松市は、近代都市建設のため、被災地域と今後の市街化予定地域を含めて、1946(昭和21)年、戦災復興都市計画を策定、その根本となる復興土地区画整理事業に着手しました。約358.2ヘクタール、3工区にわたる事業の換地処分を終えたのは1970(昭和45)年でした。中央通りは、当初案の幅員100メートルから50メートル、さらには市民の反対で36メートルにまで縮小されましたが、中央植樹帯にはクスノキが植えられ、高松市のシンボルとなりました。また、賠償指定の緩和に伴い、高松市内の工場も平和産業への転換が進められるなど、復興・拡充が図られました。1949(昭和24)年3月には、観光高松大博覧会が開かれ、2か月の会期中、57万人を越える入場者を数え、地元経済や市民を活気づけました。これを契機に1951(昭和26)年以降、各商店街にアーケードが完成しました。さらに、この時期、四国電力株式会社本社の高松誘致のほか、都市銀行の支店設置なども多く、四国の中枢管理都市への基盤を築きました。