江田島市

戦争被害の状況

太平洋戦争期の江田島市

広島湾に浮かぶ江田島市(平成16年10月31日までは、江田島町・能美町・沖美町・大柿町)は、明治期に呉と共に鎮守府の候補地に挙げられたが、島という点からか海軍兵学校が東京から移転。それ以降広島・呉の対岸ということもあり、太平洋戦争に至るまで島の各所に陸・海軍の施設が設置された。昭和期になると、海軍兵学校の生徒数増員に対処するために兵学校施設が増設され、国内屈指の軍事拠点の一つとなった。

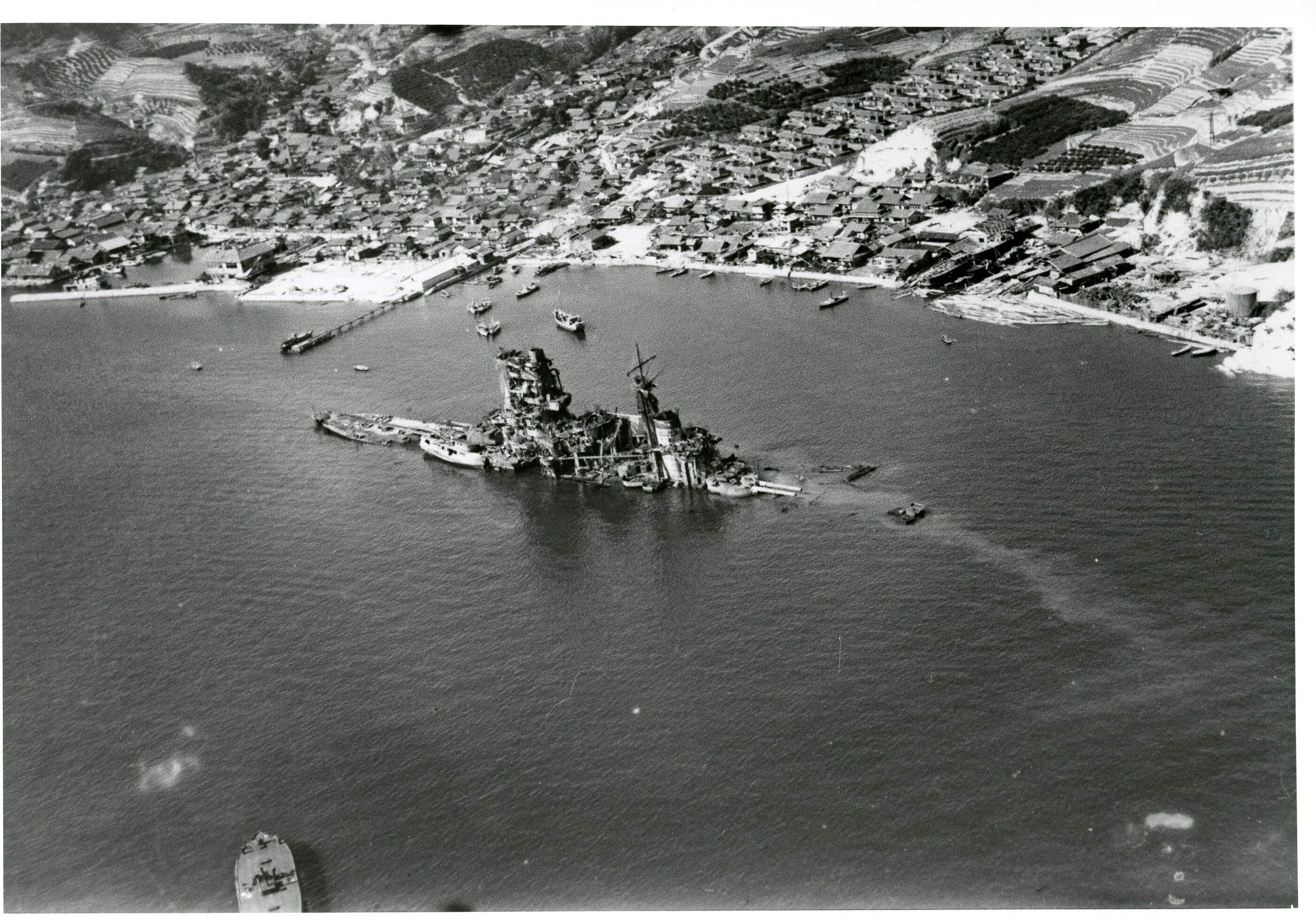

中でも太平洋戦争末期の昭和20年3月の呉初空襲に際して、戦艦榛名を攻撃した米艦載機が被弾し江田島及び能美島に墜落。呉に護送中のパイロットの写真が見つかり、その後の調査により、無事米国に帰国していたというエピソードもある。3月以降、艦船の沈没を防ぐために水深の深い呉港から浅い島影に待避がなされ、江田島市には戦艦榛名・巡洋艦大淀・利根などの艦艇が錨を降ろしたが、連合軍に発見され7月終わりには数度の攻撃により大破し擱座(※1)した。呉市と比較して江田島市は民家の被害が比較的軽微であった。8月6日の被爆後、江田島町北岸にあった陸軍の海上挺進戦隊は、暗号名マルレ(連絡艇)を派遣し、広島市内の救護活動を行い、終戦を迎えている。

戦後の復興の歩み

戦後の江田島市

終戦直後の枕崎台風により、花崗岩質の島内各所では山津波(水害)が発生した。中でも、江田島町切串・宮ノ原地区は甚大な被害があり、慰霊碑が枕崎水害を今日まで伝えている。

広島市・呉市のような大きな戦災を免れた江田島町は、終戦直後米軍が進駐。昭和21年の英連邦軍の広島市移駐に伴い、旧海軍兵学校施設が在日司令部と決まり、構内では大改造が行われた。特に大型トラックの通過を容易にするためにメインゲートを移設。南地区には暖房が完備された多くの官舎が建設された。その後、昭和23年春には、英連邦在日司令部が呉に移り、米軍が再度移駐。朝鮮戦争時には新設の警察予備隊教育施設が、半年間開設された。戦後から昭和30年までの10年間の江田島町は、横文字の看板の町であった。

戦後島内の軍事施設、特に軍艦の解体撤去は、機材の少ない中困難を極め、期日内の完了は困難と判断された。戦艦榛名は、上甲板から上の撤去で期日内完了とし、工事が一段落した後再度進めるという方法がとられている。また、解体の目途がついた呉管内約20艦のうち、一時期連合艦隊の旗艦を務めた巡洋艦大淀については、原型に近い状態で呉港へ持ち帰ろうという提案がなされた。それにより、巡洋艦大淀は、ほぼ原型のまま帰還という有終の美をかざった。困難な作業の中で、横転した一万トンの大淀が起き上がり、水上に姿を現す光景は、進水式とは比べ物にならない程壮観であったと今日まで語り継がれている。

昭和30年夏ごろには、駐留米軍の撤退の噂が流れ、明治から所在していた旧海軍関係の国有地は、国立療養所などの候補にも挙げられたが、江田島町当局は海上自衛隊誘致を決め、昭和31年1月海上自衛隊術科学校が横須賀から移転開校した。

※1 擱座(かくざ)・・座礁すること。