廿日市市

戦争被害の状況

動員学徒は爆死し、小学校は救護所になった

都市である広島市に隣接する廿日市市には、戦時中、12歳未満の国民学校児童が親類の家に預けられる縁故疎開や建物疎開による強制疎開などにより、疎開者が数多くやってきました。

疎開政策と並行して、昭和20年4月には広島市に無差別爆撃が行われた場合を想定し、被災者の居住地ごとに避難先の町村が指定されていきました。

昭和20年8月6日、広島市に原爆が投下され、爆心地から15㎞以上離れている本市でも、広い範囲で雨戸や障子が倒れたり、額や欄間が落ちたりしました。

事前に指定された避難先の取り決めは何の役にもたたず、ほとんどの者が即死し、即死を免れやっとの思いで指定された町村にたどり着いた人を、仮設の救護所とされた小学校や役場に収容し、婦人会や国民義勇団・警防団などが詰めて救護にあたりました。しかしながら、水を求めるだけで物を食べる元気のない者も多く、死を待つのみといった人々も相当数おり、亡くなった人を荼毘にふそうにも、既設の火葬場では間に合わず、他の場所に穴を掘ってそこで焼くような状況もありました。

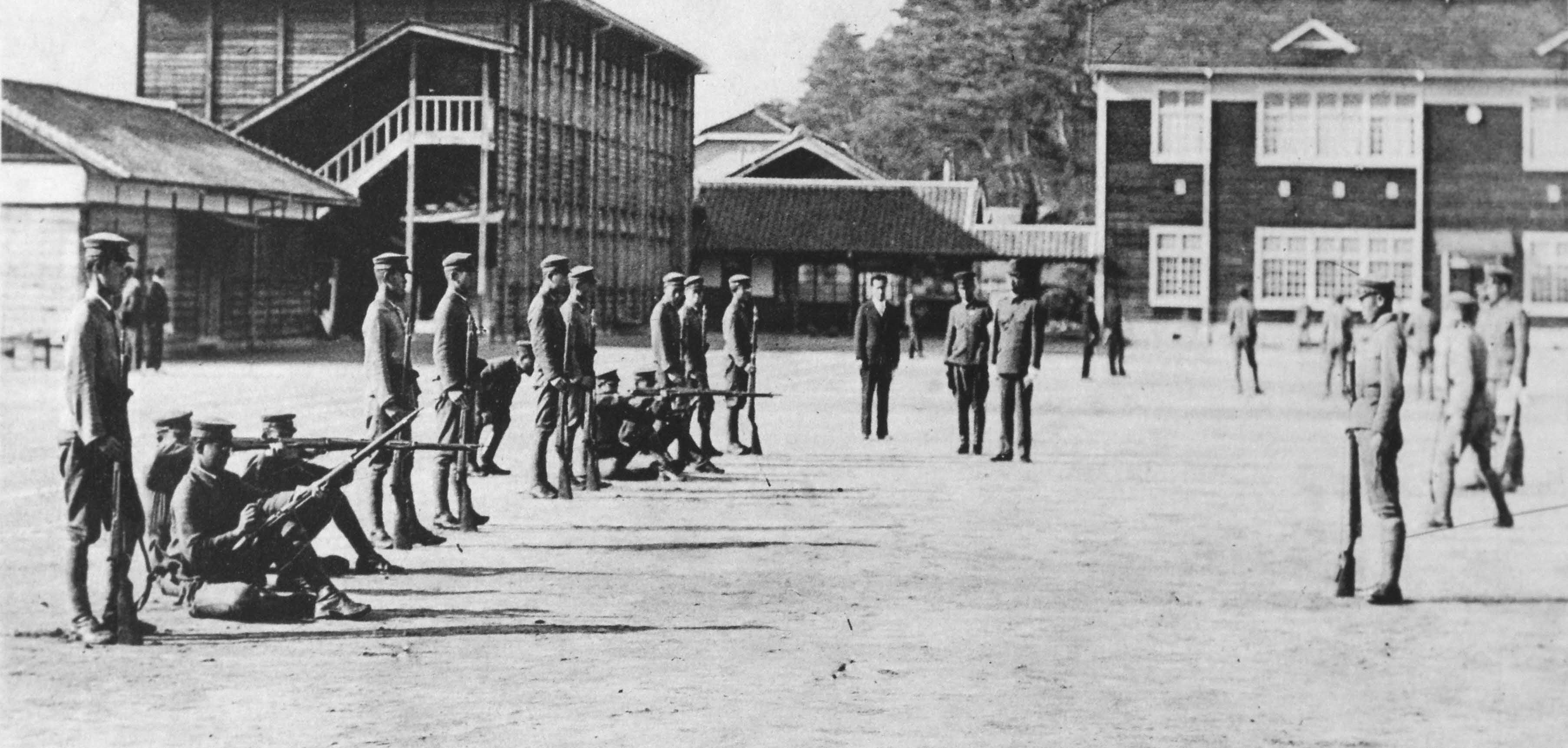

また、広島市内に職場をもつ人や学徒動員・勤労動員令により朝早く家をたって爆心地近くで建物疎開作業に従事していた学生たちは、ほとんど全員が死亡してしまいました。原爆投下直後以降、身内の捜索のためや、国民義勇隊員として救助活動のために、広島市内に入った人もかなりおり、その中には、その後、体の変調を訴え原因不明で死んでいった人もいて、直接被爆した広島市民だけでなく、近隣町村民にも大きな被害をもたらしました。

戦後の復興の歩み

平和の尊さを次世代へつなぐ

大規模な爆撃等による被災はなかった廿日市ですが、日本全国と同様に戦後の住民生活の復興は、戦災被災者への救済から始まりました。戦後の新たな社会保障制度、公営住宅の建設、失業者への就労斡旋などが行われ、昭和20年代後半から30年代にかけて、日本経済が復興するとともに住民の生活は次第に復興していきました。

現在の廿日市市は、昭和の大合併、平成の大合併を経て、人口約11万5,000人、面積は約480㎢のまちになりました。西中国山地から瀬戸内海まで、山間部・内陸部・沿岸部・島しょ部から構成され、自然に恵まれ、歴史・文化・産業・地域資源において多様性をもつまちです。

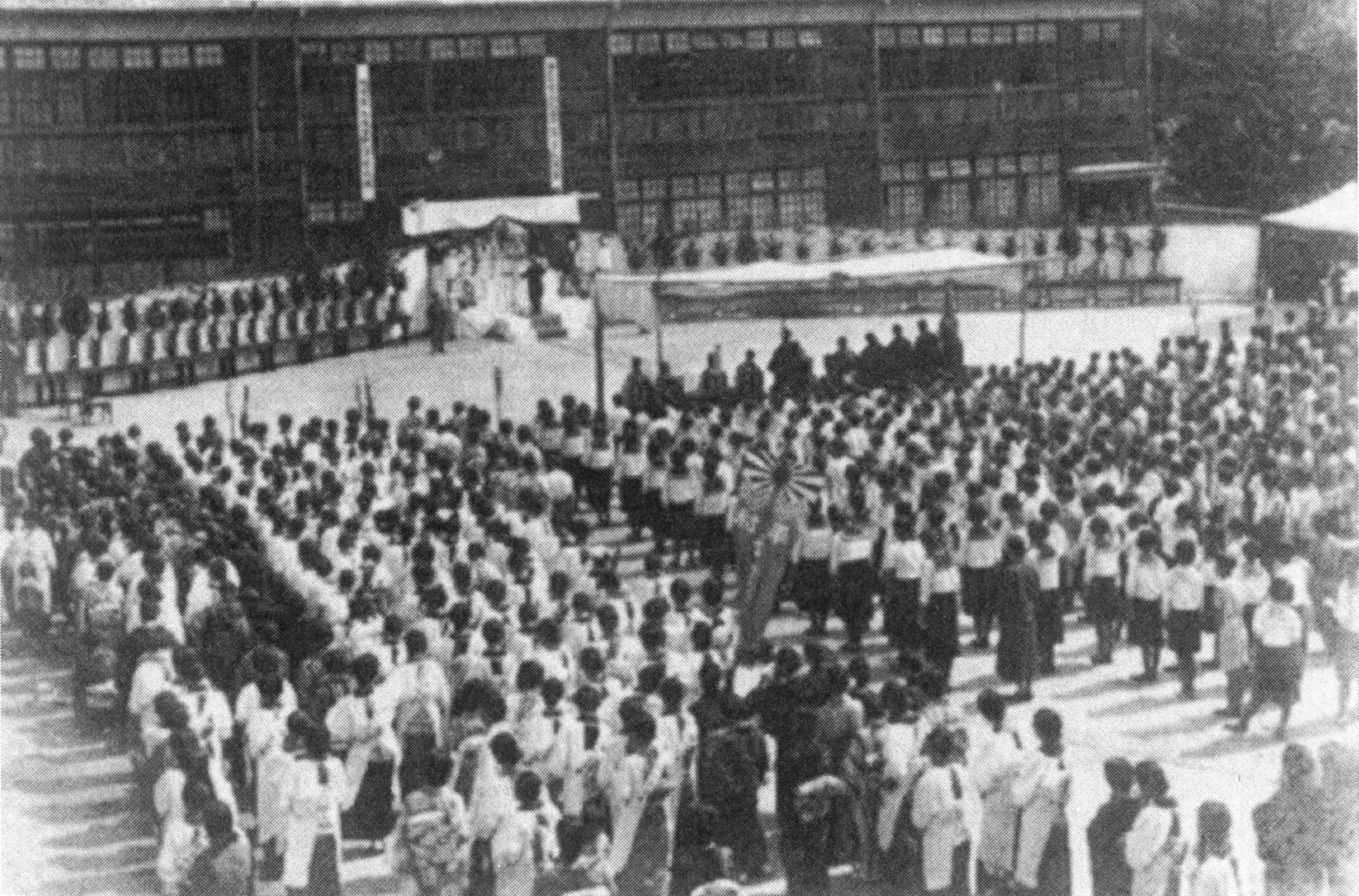

また、昭和60年7月30日に「核兵器廃絶宣言」を行い、世界で唯一の被爆国として、広島・長崎の悲劇を二度と繰り返さないことを誓い、平和の希求と人権の尊重を普遍的理念として位置づけています。毎年「はつかいち平和の祭典事業」としてコンサートによる平和と共生への願いの発信や、平和学習などを行い、平和の尊さを次の世代を担う子どもたちへつなげています。