福山市

戦争被害の状況

空襲で福山の市街地は壊滅した

福山地区への空襲は1945年(昭和20年)3月19日から始まりました。最初は大津野村にあった福山海軍航空隊が、空母艦載機によって繰り返し銃撃を受け、7月になると福山市街地への空襲を予想して、市中心部の建物疎開が始まりました。

1945年(昭和20年)7月31日の夜には、1機のB-29が福山上空に飛来し、空襲予告ビラ約6万枚を散布しました。

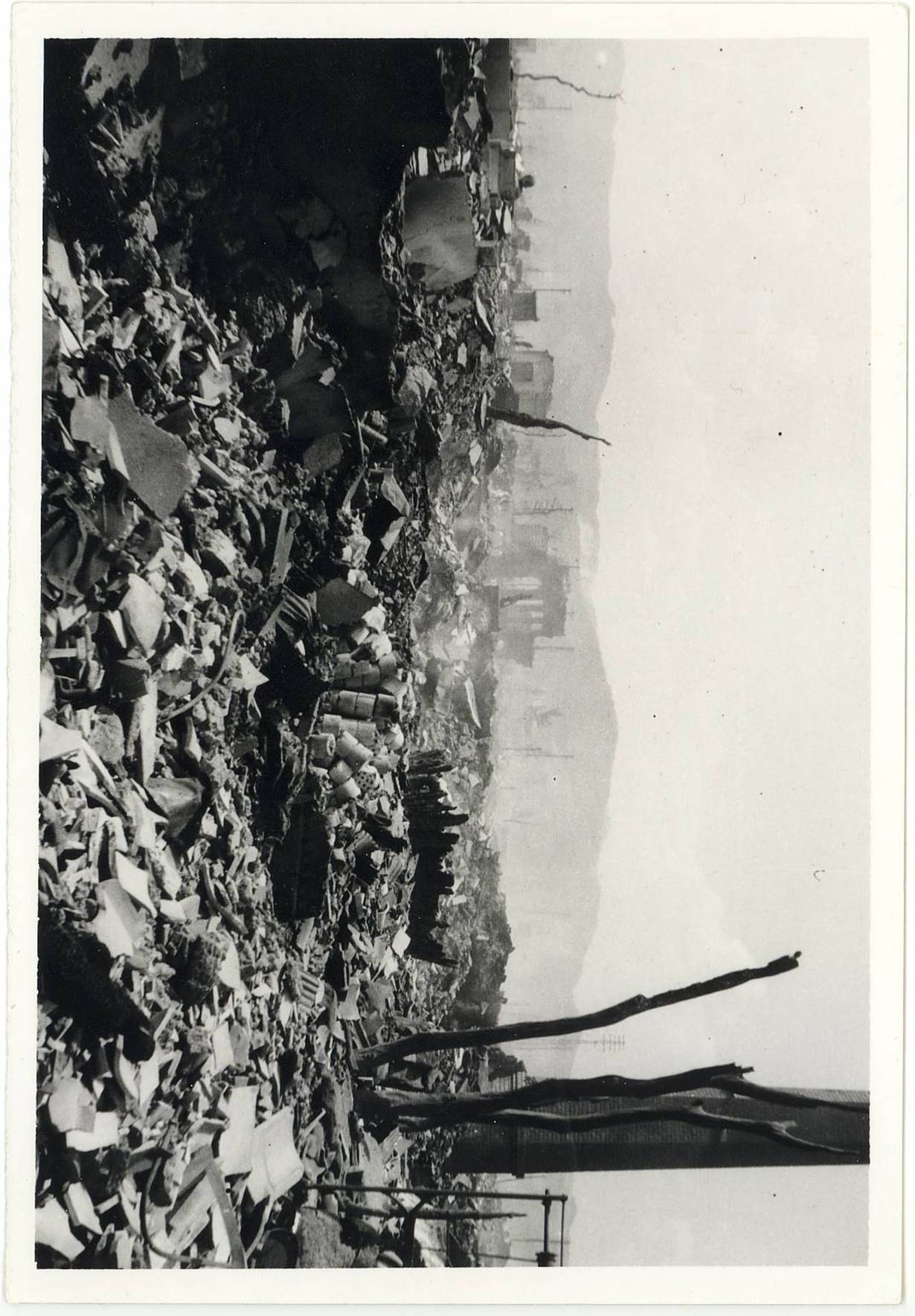

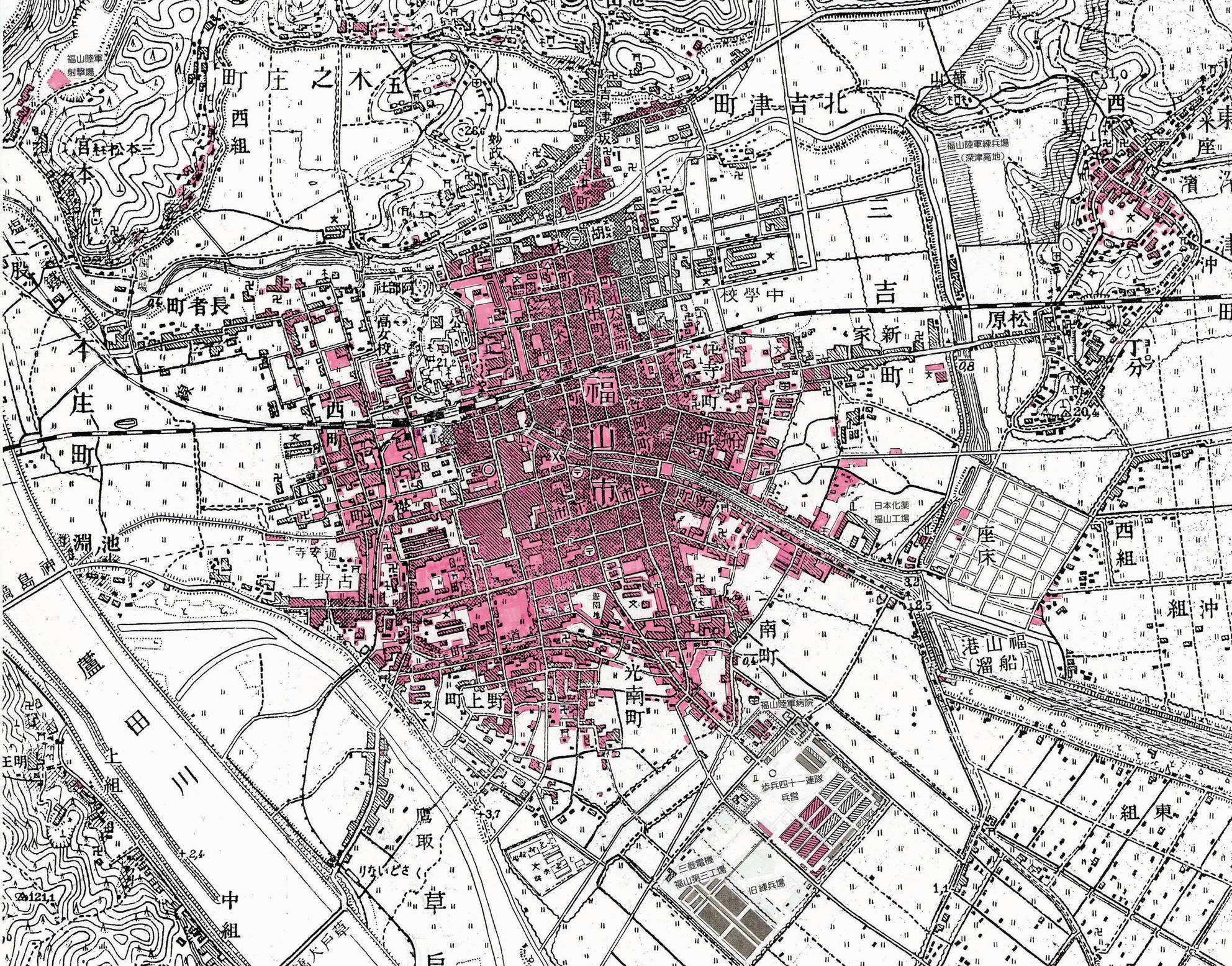

1945年(昭和20年)8月8日、午後10時25分から約1時間、91機のB-29爆撃機が襲来し、市街地に対して556トンの焼夷弾を投下しました。

この空襲により、市街地は壊滅的な被害を受けました。福山城の天守も崩落し、市街地は広範囲にわたって炎上しました。一夜にして市街地焼失面積314ヘクタール(市街地の約80%)が焼失し、被災人口47,326人(市民の81%)でした。犠牲者数は355人、重軽傷者数は864人、焼失家屋数は10,179戸に達しました。

戦後の復興の歩み

復興へのあゆみ

1945年(昭和20年)12月30日、「戦災復興計画基本方針」が閣議決定され、被災した全国215都市の復興への動きが始まりました。福山市も1946年(昭和21年)4月、戦災復興部を設置し、人口約10万人の市街地を想定して「復興土地区画整理事業」が施行され、復興へ向けて本格的な取り組みが始まりました。

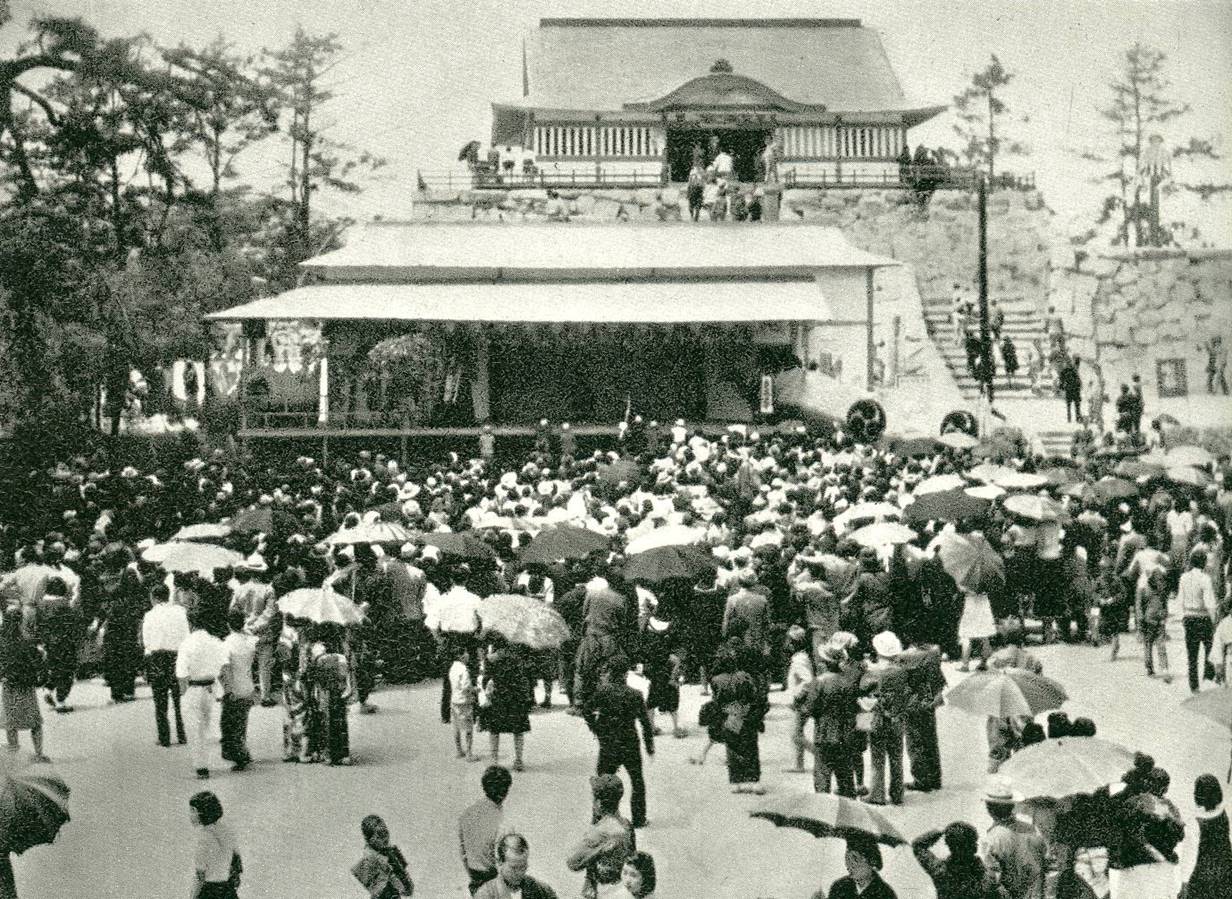

さらに、戦災から早期の復旧をめざして、1947年(昭和22年)5月1日から6月8日まで、全国初の試みとして復興博覧会が第一会場駅前、第二会場福山城公園で開かれました。

深刻なインフレ、建設資材の不足、生活物資の価格高騰の中での開催ではありましたが、人々の心に復興への意欲と平和への意義を再認識させました。

また、福山空襲の後、崩れた城、焼けたまちを見た被災者は、戦後の復興を願い「荒廃した街に潤いを、人々の心に和らぎを取り戻そう。」と住民が約1,000本のばらの苗木を植えました。『福山のこころローズマインド』はこの戦後復興からの歩みの中で誕生し根付いた言葉で、平和を願う気持ち、「思いやり・優しさ・助け合いの心」を表します。

さらに、福山市制五十五周年記念事業として、1972年(昭和47年)に慰霊碑を建設しました。被災した母子三人の悲惨な姿を目撃した市民の証言をもとに、全ての被災者を象徴化して制作された慰霊の像であり、同時に、平和を希求する祈りの像でもあります。

このように戦後の復興から得た経験と教訓は、今なお市の発展の基盤となっています。