三原市

戦争被害の状況

城下町から近代産業都市へ

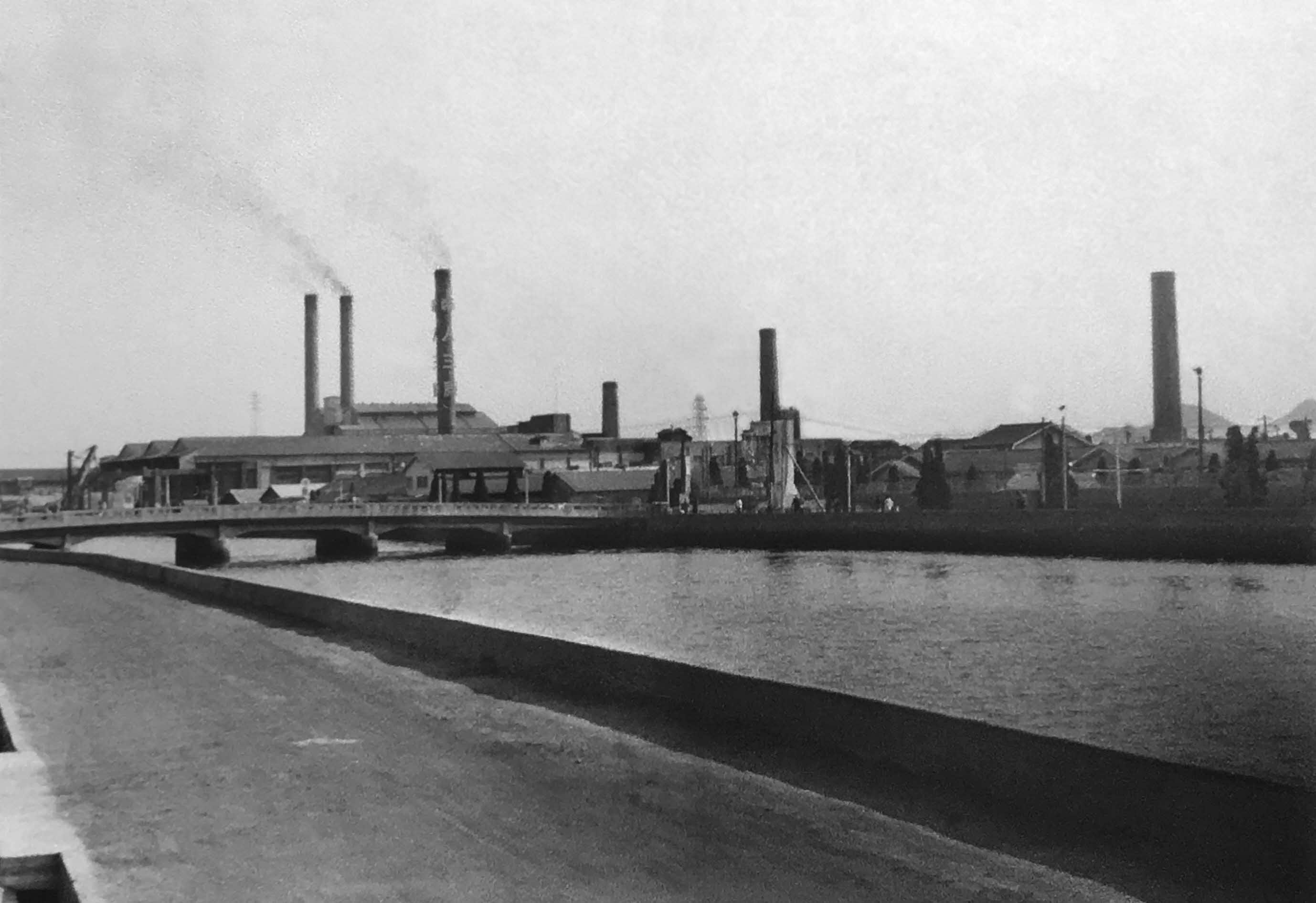

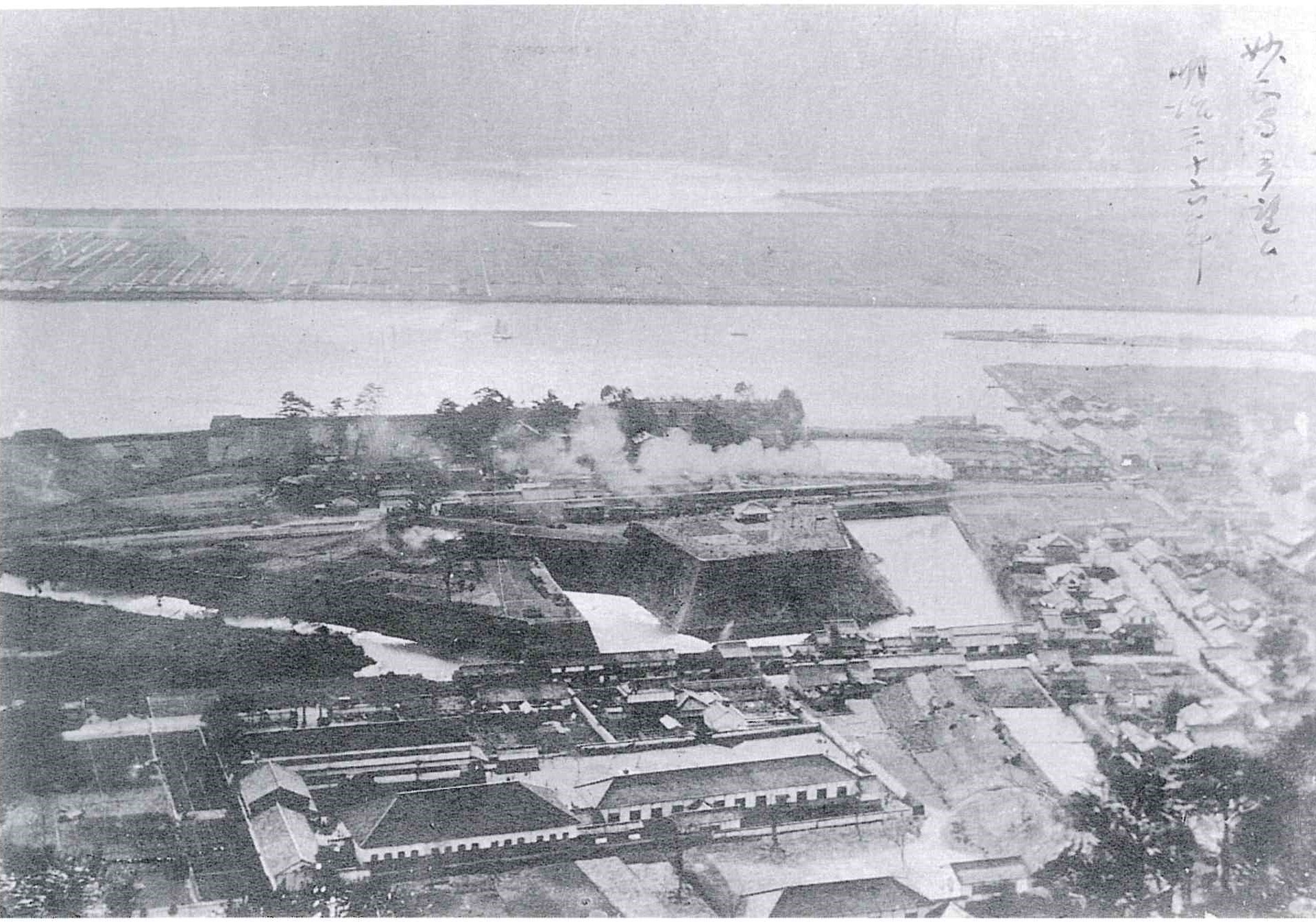

三原は古くは、「浮城」の異名を持つ三原城を中心とした城下町でした。資本主義が進展し、瀬戸内海沿岸部に工業地帯が形成される中で、大正7年に三原にいち早く進出してきたのは、日本ラミー紡績株式会社(後の東洋繊維、現・トスコ株式会社)でした。

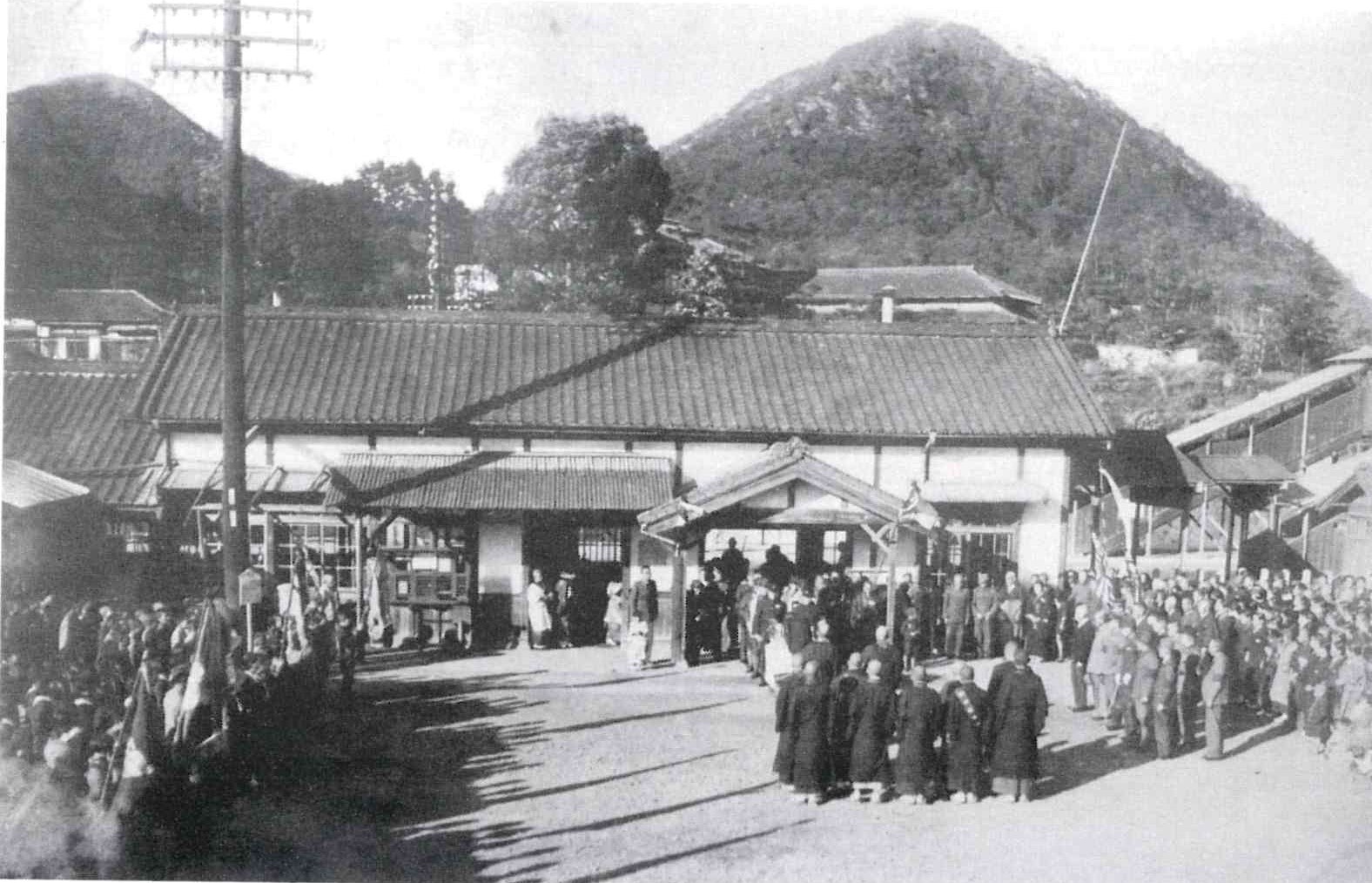

また昭和9年に帝国人造絹糸株式会社(帝人)三原工場の進出により、三原はわが国を代表する繊維の町となり、帝人の従業員と家族2万人を合わせて人口は増加し、昭和11年には二町四村が合併し、市制を施行しました。

前後して、昭和7年には日東セメント株式会社(後の山陽白色セメント株式会社)、昭和18年には三菱重工業株式会社が稼働するなど、一大産業都市として成長しました。

戦時中、他の地方都市のような空襲被害や、民家や工場の防空疎開はまぬがれましたが、戦時下の荷物輸送の拡充、拡幅を目的とした建物疎開があり、昭和20年になると、三原駅を中心に市街地の鉄道路線周辺の建物は取り壊され、沿線の多くの人々が我が家を離れました。

出典:

三原市史第3巻 通史編3、三原市、2007年

三原市城町のうつり変り、永井 末松/編、1985年

戦後の復興の歩み

産業の発展と都市機能の変貌

空襲をうけなかった三原の町は、呉やそのほか大きい町々の買出し場所であると同時に、旧植民地や戦災都市からの疎開地でもありました。非戦災都市三原のこのような人口急増にともなって、駅前には闇市が出現し、市による公営市場が設立されました。その後、市内の商店街はにぎわいました。

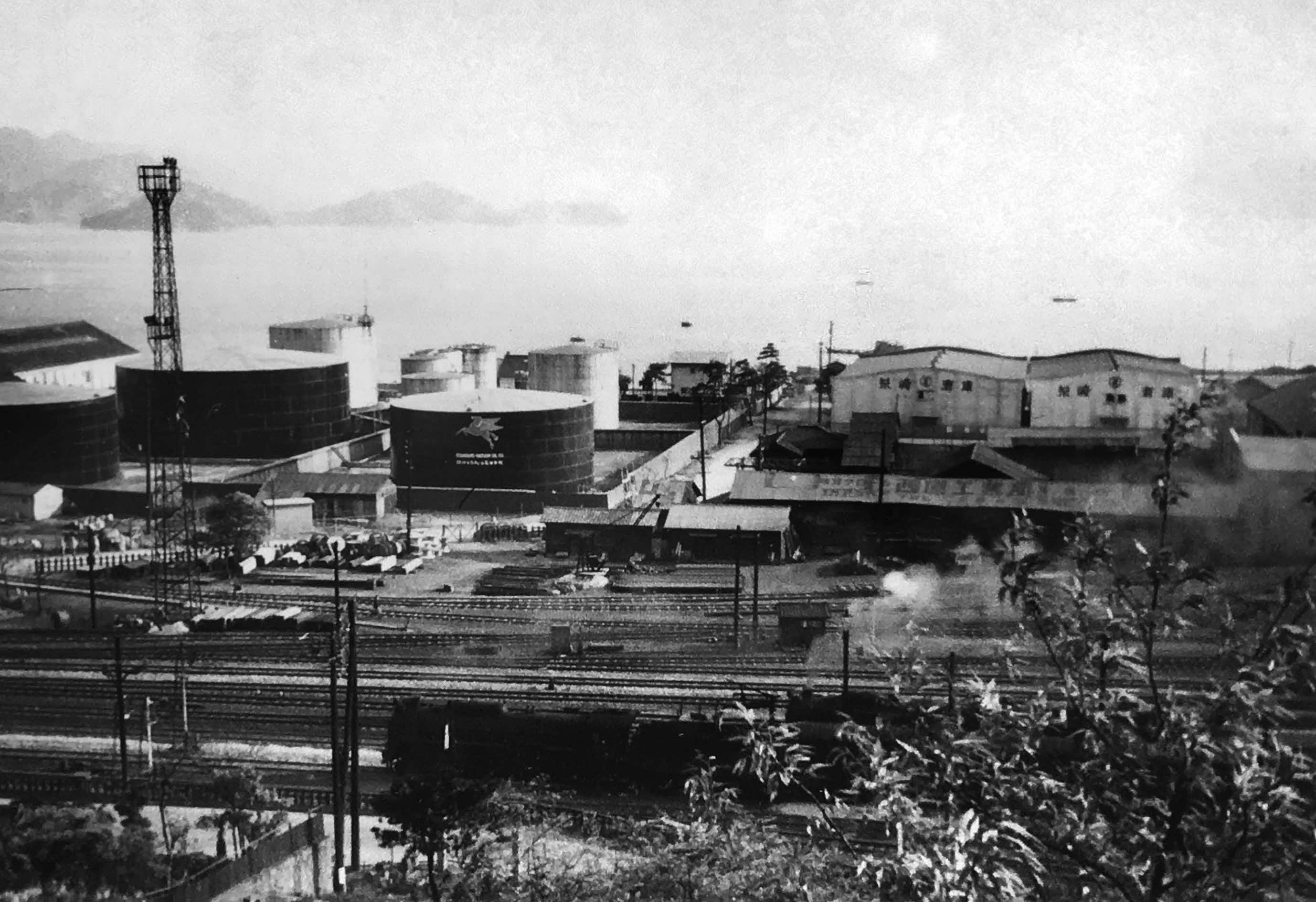

三原市は、明治時代以降、沿岸部に大規模な工場が進出し、地域の雇用を創出してきました。特に、帝人株式会社、東洋繊維株式会社(現・トスコ株式会社)、三菱重工業株式会社などの大企業は、戦後の経済発展に大きく寄与しました。

昭和24年には、幸陽船渠株式会社(現・今治造船株式会社広島工場)が設立され、大型船舶の建造を行う企業として発展しました。大工場の進出に加えて、産業団地の整備を進め、これによりさらなる企業誘致が進み、三原市は産業都市として大きく発展してきました。

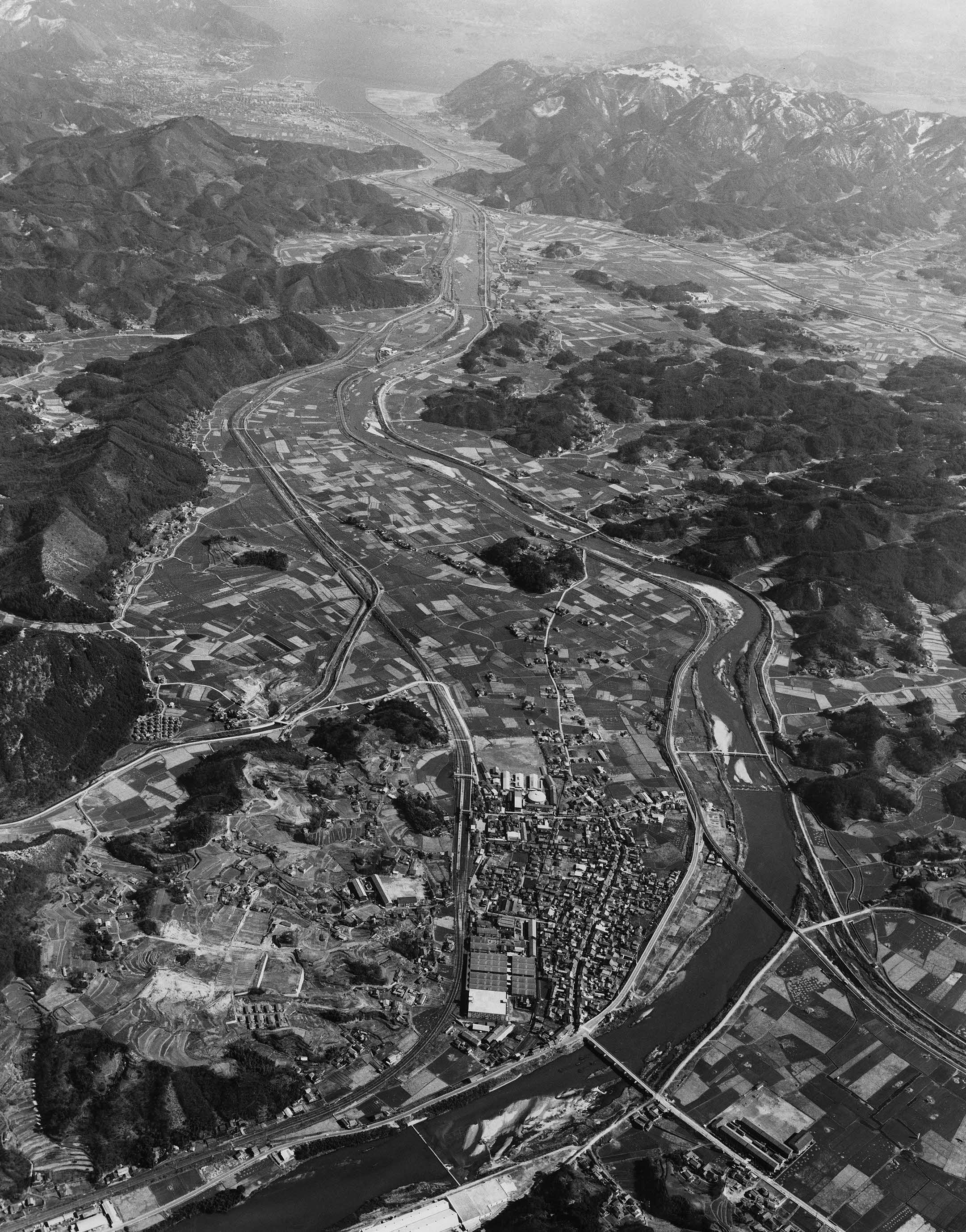

交通の面では、戦後はバス交通網がめざましく発達し、その後乗用車の普及により国道二号、三原バイパス、山陽自動車道が開通しました。昭和50年には山陽新幹線が開通し、平成5年には広島空港が開港しました。

平成17年には、三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町の1市3町の新設合併により新三原市が誕生し、三原港、糸崎港などを含め、恵まれた交通条件を活かしたキャッチフレーズとして「海・山・空 夢ひらくまち」を定め、すべての人がいきいきと幸せに暮らせるまちを実現することをめざしています。

出典:

三原市史第3巻 通史編3、三原市、2007年

三原市ホームページ