奈良市

戦争被害の状況

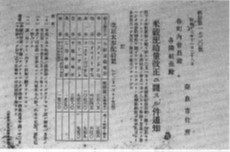

1941年(昭和16)12月、太平洋戦争が始まると、戦時下の市民生活は一層厳しいものとなりました。市民が食する魚や野菜までもが配給制に移され、すでに精白を禁止されていた米の配給は、大人一人一日二合三勺が基準になっていましたが、翌年からは麦やイモを加えて二合三勺ということになりました。また、戦争の末期になるにつれ、代用食や雑炊が奨励されるようになりました。

茶畑や桑畑は次々とイモや麦の畑にかえられ、やがては大和西瓜の作付も禁止され、働き手が兵隊や工員にとられて農業の生産は日増しに衰退しました。町でも国民徴用令によって軍需工場へ徴用されるものが増え、モノがなくなったため、奈良の商店もさびれ、市民の生活は日ごとに悪化していきました。

1942年(昭和17)に入ると、金属の回収が本格的に進められるようになり、それは銅像やポストから金火鉢や蚊帳の釣手にまで及び、寺社の釣鐘や仏具も、古い由緒のあるもの以外は供出させられることになりました。

1944年(昭和19)を迎えると、戦局は、いよいよ厳しいものとなり、やがて学徒動員がはじまり、奈良師範をはじめ、市内の中学校や高等女学校の三年生以上が軍需工場へ働きに出るようになりました。

学校が、にわかづくりの工場にかわり、1945年(昭和20)3月の大阪空襲の後は、戦災者や疎開者が相次いで奈良に避難し、薬師寺などは、500人近い学童の集団疎開を引き受けたと言われています。

戦後の復興の歩み

戦後復興に向けた奈良市の様子

太平洋戦争が敗北に終わり、日本は、アメリカ軍を主力とする連合軍に占領されました。奈良には9月から10月にかけて、アメリカ第六軍の将兵四個連隊が進駐し、旧三八連隊・西部国民勤労訓練所(現在の航空自衛隊幹部候補生学校)などにキャンプを設けるとともに将校の宿舎として民家も接収しました。

日本の経済が敗戦の苦境を脱して立ち直るのは、1950年(昭和25)頃からであり、生活物資が出回りはじめ、物資の統制や配給も次々に廃止されていきました。

奈良でも蚊帳をはじめ、筆や墨などの特産品産業が復興し、1934年からレコード製造を行なっていたテイチクも操業を再開し、積水化学・工作機械メーカーである吉川機械、小山寝具工場などの新しい工場も現れました。1953年(昭和28)には、国民の生活がほぼ戦前の水準に戻りましたが、その頃には、ナイロンやプラスチックなどの新製品も出始め、やがて電気洗濯機や電気冷蔵庫・テレビなどの電化製品が普及しました。

その後、奈良の商店街もようやく活気を取り戻し、1955年(昭和30)の後半には、餅飯殿通りにアーケードができるなど、近代的なよそおいに改める商店も増加し、銀行や証券会社が進出して支店や出張所を設けるようになりました。