羽曳野市

戦争被害の状況

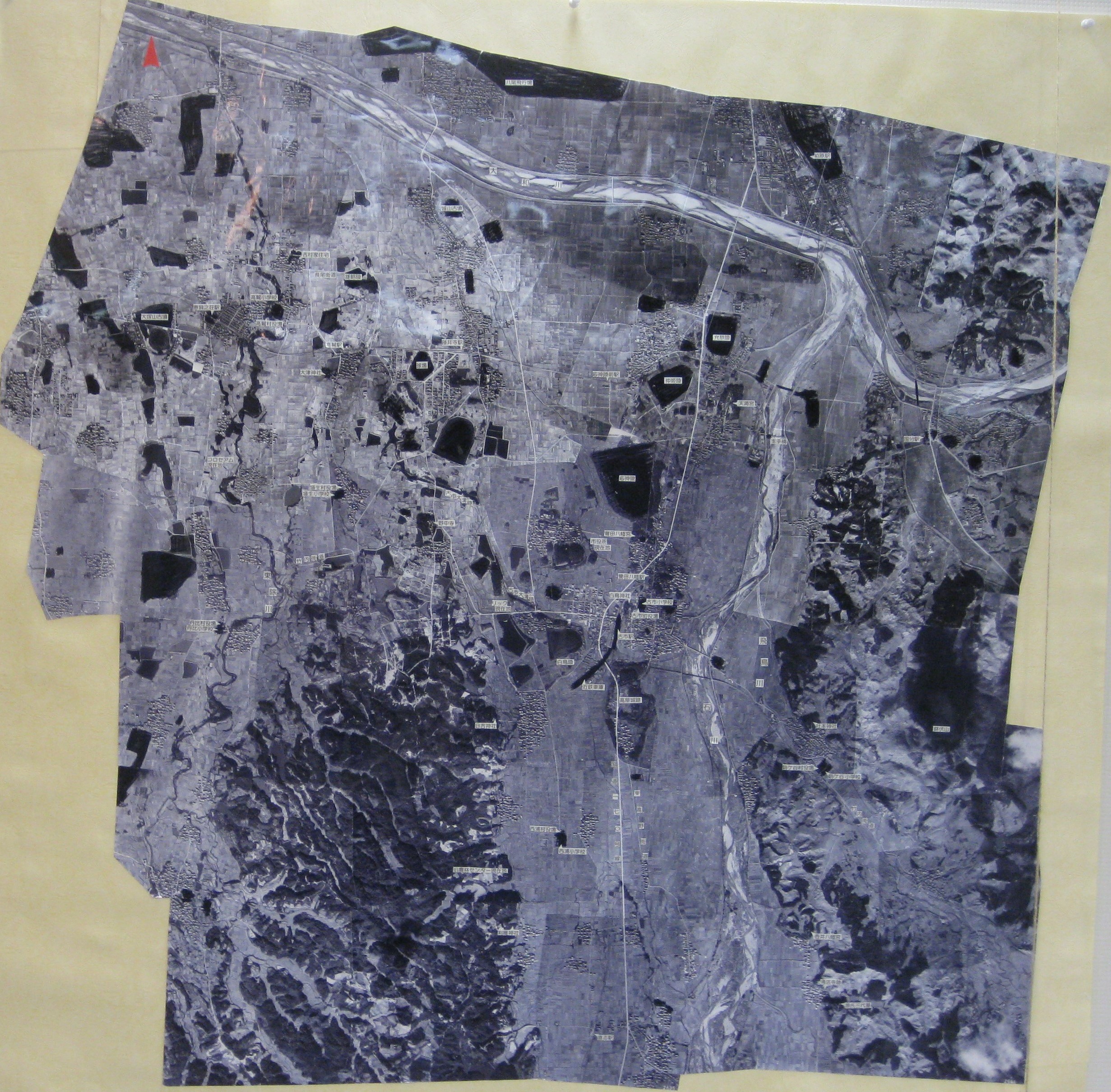

1942(昭和17)年頃の航空写真

戦時下の昭和17(1942)年2月から4月にかけて(一部は9月から11月)、防空計画や重要企画の資料にするための精密な航空写真が、大阪市とその近郊で撮影されました。1枚の撮影範囲はおよそ1.5キロメートル四方で、重ねて連続撮影されているので、実体視(立体的に見る)することもできます。まだ国内では航空機を使った垂直写真の撮影はほとんど行われたことがなく、一軒の家まで鮮明に写った写真は、当時の一瞬をありのままに記録した、貴重な歴史資料と言えます。

昭和初年から開発された住宅地が駅の近くに見られますが、現在とは比べものにならないほど家の数は少なく、一面の田畑が広がる豊かな農村の風景です。この頃、後の羽曳野市にあたる範囲(古市町、駒ケ谷村、西浦村、丹比村、埴生村、高鷲村)には、約2万2千人の人々が住んでいました。黒く塗りつぶされているのは学校や駅、陵墓やため池など、重要な施設や目標になりやすい場所で、機密を守るために軍がおこなったのでしょう。写真に写る羽曳野の風景は一見のどかに見えますが、そこにも間違いなく戦争が影を落としていたのです。

昭和17年は6月のミッドウェー海戦での敗北を境に、日本の戦局が劣勢に転じた年です。出征した家族の無事を祈る家。家族の戦死や負傷の報せが届いた家。ここに写る一つ一つの屋根の下には、戦時下で生きる2万2千の命と思いがあるはずです。

(エピソード 90歳男性)

戦時中、食べ物は主に芋類(芋のつる)、草類、麦などを食べ、衣類は配給されたものでしたが、それらはいずれも十分な量ではありませんでした。

空襲が激しくなると、学校のこどもたちは飛行機の部品の製作なども行うようになりましたが、製作された部品(タイヤなど)は学校や神社の木の茂みなどいろんな場所に分散して隠していました。敵軍に見つかると全て燃やされてしまうからです。

また、敵空軍の戦闘機が移動の際、燃料を給油した空タンクを上空から投下(処分)したものもありましたが、その空タンクでさえ爆弾が落とされたように見えたこどもたちもいました。

そして、戦後、駅の付近では戦争で身寄りを失った10歳にも満たない戦災孤児、いわゆる「駅の子」と呼ばれるこどもたちが集まって生活をしていたといいます。

戦争は悲しさや憎しみしか生みません。戦争のない世界、平和の実現を願うばかりです。

戦後の復興の歩み

被爆樹木を平和の象徴に

戦後におきまして「たゆたゆと流れくる石川のほとり、歴史的文化遺産の宝庫・王陵の森にいだかれ育まれたはびきのの地に地球規模で取り組み、人類の平和と未来永劫をこの巨大な地球とそれを繋ぐリングで人の和に託しつつ、ここに世界平和を謳う」という祈りを込めて平和祈念モニュメント「世界恒久平和 輝(かがやき)」を1995年に建立しました。

また、広島市と長崎市からそれぞれ「広島のアオギリ」と「長崎のクスノキ」の被爆樹木の苗木を2015年に譲り受け、これらを平和の象徴として大切に育てるとともに、樹木を介した市民の平和意識を醸成するための取り組みを行っています。

その他、市民に対し平和の尊さを推進するため、毎年「羽曳野市平和展」を開催しています。