八尾市

戦争被害の状況

一般市民の日常生活

大阪市の市街地では、たびたび空襲警報が鳴り響き、アメリカからの攻撃が激しくなっていました。当時の人々は、いつでも逃げられるように、パジャマではなく普段着のまま眠り、靴や防空頭巾は枕元に置いていました。子どもたちは、大人のすぐ近くで遊ぶように言われ、外を自由に出歩くことができませんでした。幼稚園にいくときの持ち物には、給食用の食器、防空頭巾は不可欠であり、写真撮影のポーズは、ピースサインではなく敬礼でした。一般市民の日常生活の中にも、戦争は染み渡り、戦争の怖さと隣り合わせで過ごすことが、日常だったのです。知らず知らずのうちにいつもビクビク怯え、周りの景色を楽しむことや空を見上げるような余裕はない生活でした。

戦後の復興の歩み

建物疎開

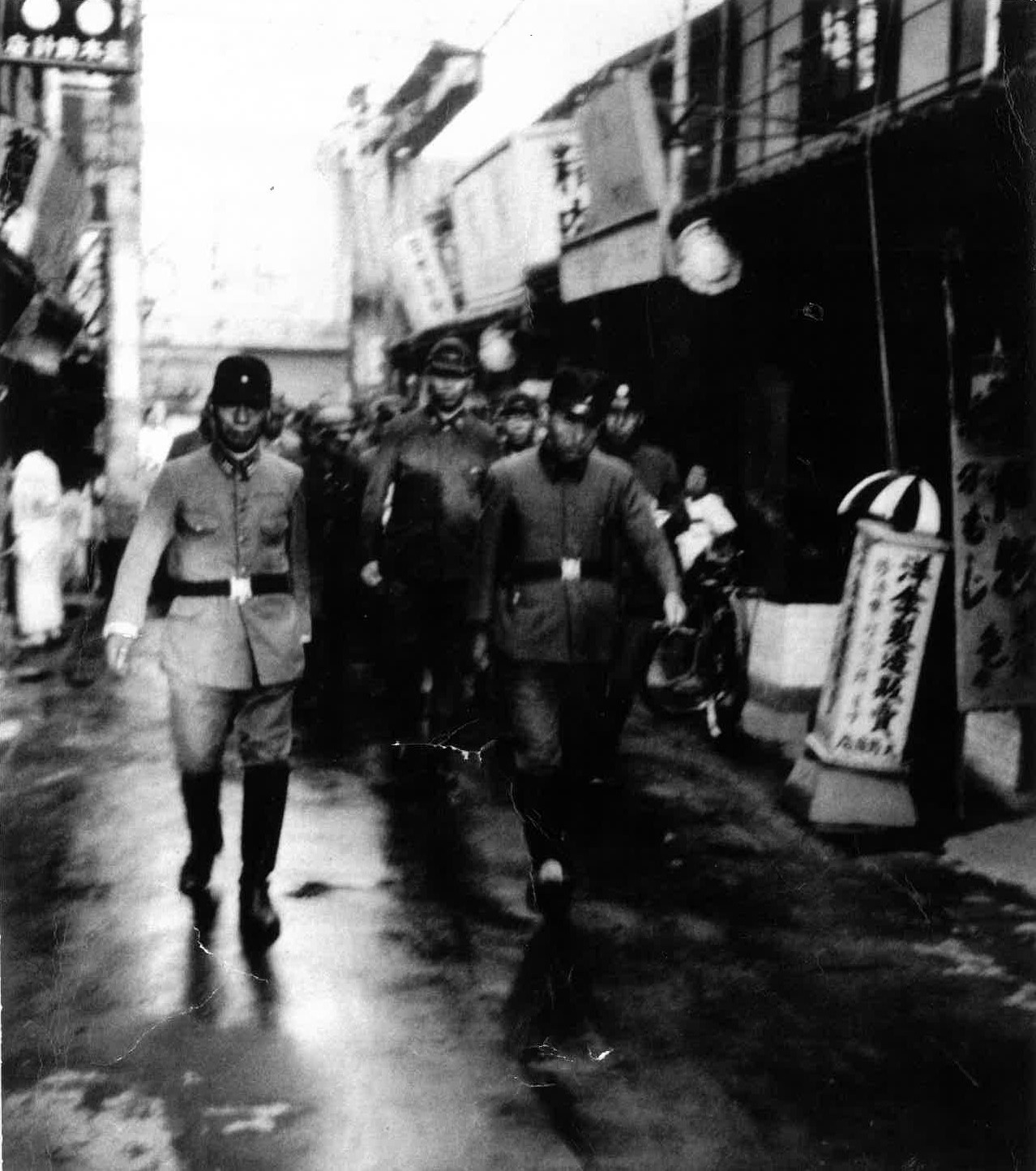

空襲による火災の拡大を防ぐために、建物の一部を強制的に壊して、防火用の空地帯をつくる政策を建物疎開と言います。八尾市では、終戦間際の1945(昭和20)年7月5日、八尾町表町(現在の八尾市本町2~5丁目)の商店街79戸を含む全197戸に建物疎開が通知されました。対象となった家では、わずか1か月程度の間に移転先を探し、引っ越した後、家屋を解体・撤去することが求められたため、引っ越し先がみつからず、家族が離ればなれで生活するしかなかった世帯もありました。

写真でもわかるように、八尾町表町は、もとは道幅の広い道ではなく、約3mの狭い道の両側に商店が軒を並べて、にぎわっていたところでした。戦後、建物疎開でできた空地帯を利用して、幅15mの復興計画道路が整備され、現在は八尾市役所の近くを通る幹線道路のひとつとなっています。