堺市

戦争被害の状況

空襲等の概況

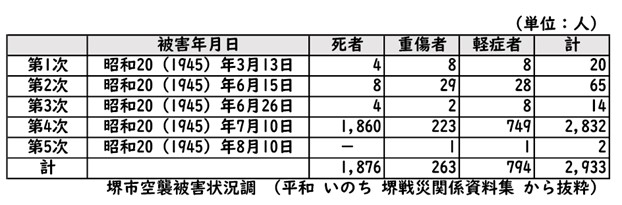

本市は、隣接する大阪市と軍需生産の上で密接な関係を持ち、機械器具工業、木造船工業などの一大軍需工業都市となっていたため、昭和20(1945)年3月13日から、6月(2回)、7月(堺大空襲)、8月の五次にわたる空襲を受け、死傷者約3千人、建物の全焼(壊)半焼(壊)は約1万9千戸、罹災者7万人を超える大きな被害を被りました。 この空襲で1,860人が死亡し、18,000余の家が焼失、罹災者は7万人にも及ぶ大きな被害を受けました。

また、第四次空襲である堺大空襲では、7月10日午前1時30分ごろ、B29が堺市南西に侵入し、焼夷弾の雨を降らして、たちまち大浜、竜神、宿院一帯が猛火に包まれました。その後、約1時間半にわたる焼夷弾を主とした空襲により、旧市内は完全に火の海と化し、土居川の水さえ熱湯となり、川面に飛び込んだ人々の死体で埋まり、龍神駅付近においても逃げ場を失った数百人の市民が一団となって焼死を遂げました。

注)内容・数値等については、堺市史・七十年誌・百年史より

市民生活の状況

戦争完遂という至上命令の下、市民に対する統制は最大限に強化されました。市民は勤労報国隊や女子挺身隊に編成され、鉱山・工場に動員されたのを始め、その労力・資力・余暇などの一切を挙げて戦争に協力させられました。食糧はほとんど配給制下におかれ、その配給すら満足になされなくなり、衣料・燃料・日用品などの欠乏もはなはだしく、遂には飢餓状態にさえ陥りました。(昭和17(1942)年3月の市会では、水族館のアシカの餌(魚)が「よく売れると思っている間に、その餌が見物人から家庭にまわって」食用にされているという事実が指摘されました。)

児童・生徒は、続々と農村、工場に動員され、果てには学校そのものが軍需工場と化されるに至りました。

昭和19(1944)年に入り、本土空襲が必至となるに及んで、防空のための大規模な建物疎開が実施されました。3,600戸余りの建物が取り壊され、市の街貌は一変し、約12,000人の市民が立ち退くことを余儀なくされました。また昭和20(1945)年春以降には、3,500人余りの児童が親もとを離れる、学童の集団疎開が行われました。

戦後の復興の歩み

五次にわたる空襲で市の中心部を焼き尽くされた堺市では、全国的な混乱と飢餓に加えて深刻な住宅不足となり、市民は食うに米なく、住むに家なしという状態に追い込まれました。

昭和20(1945)年9月、政府による「罹災都市応急簡易住宅建設要綱」の閣議決定を受けて、いちはやく罹災市民向けの賃貸住宅100戸の建設に着手し、同年11月12日、堺市は戦災都市に指定され、戦災地復興計画基本方針に基づいた復興計画が樹立されました。また昭和21(1946)年から昭和25(1950)年までの5ヵ年継続事業として、土地区画整理と道路計画を中心とした事業が進められました。

伝統ある商業と文化の復興は他都市に比べても早く、昭和21(1946)年中ごろには商店が各地に立ち並び、各種文化団体も続出するに至ったものの、復興計画は昭和25(1950)年のジェーン台風の追い討ちを受けたことによる市財政の悪化もあり、容易には進展せず、昭和40(1965)年に事業の完了を見ることとなりました。

この間堺市では、戦後の住宅不足解消のため、市営住宅の建設のほかに、日本住宅公団や府営住宅の誘致を図り、その緩和に努め、全国最初の日本住宅公団団地が建設された金岡団地を始め、中百舌鳥団地、向ヶ丘団地等々の完成、堺臨海工業地帯造成の着手、また、昭和41(1966)年には、泉北ニュータウンの建設着工、翌年に初入居が始まるなど、活気溢れる新生堺市がスタートを切ることとなりました。

以後、平成元(1989)年に市制100周年を迎え、平成8(1996)年には中核市に移行し、平成18(2006)年4月、政令指定都市へ移行するなど「自由都市・堺」へと着実に発展を遂げてきました。