宇治市

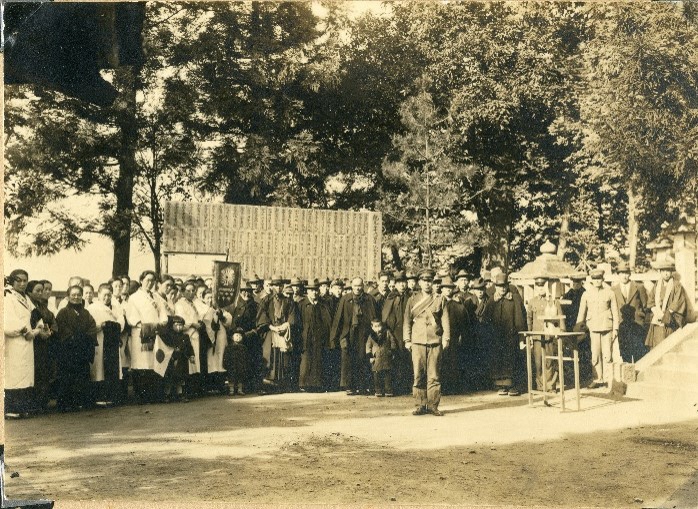

戦争被害の状況

勤労動員先で

農村や工場における労働力不足を補うため、学生・生徒は強制的に動員されました。

勤労動員は、昭和13年(1938)より始まりましたが、動員の範囲は戦況の悪化にともない次第に拡大され、昭和20年(1945)の「決戦教育措置要綱」では、国民学校初等科を除く一年間の授業停止が決定、学徒は軍需生産・食糧増産・防空防衛に総動員されることとなりました。国民学校でも高等科の児童は、宇治校がマルキイースト(現京都大学宇治キャンパス以南)に、大久保校が日本国際航空工業株式会社(現自衛隊大久保駐屯地付近)に槇島校・菟道校が日本レイヨン株式会社(現ユニチカ株式会社付近)などの軍需工場や巨椋池干拓地などに動員されました。日本レイヨンの「砂糖溶解所」では、砂糖を溶解し飛行機の燃料を作っていました。

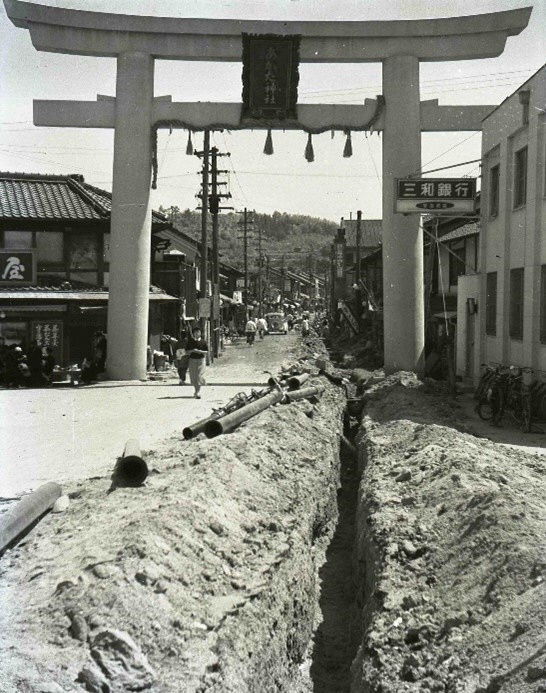

戦後の復興の歩み

宇治市誕生

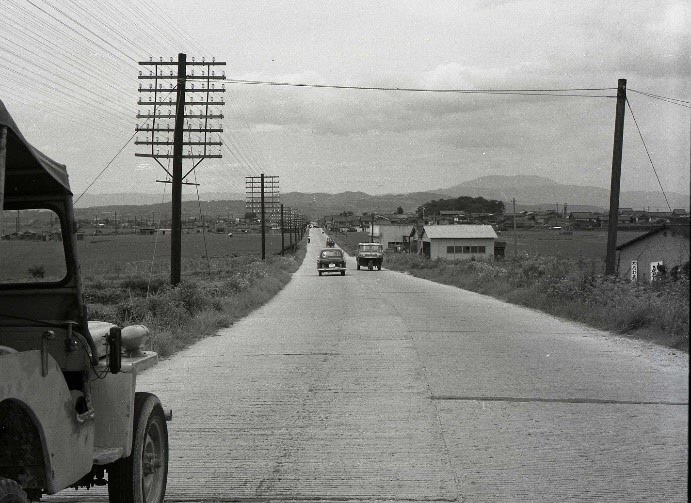

わが国が戦後の復興期から高度経済成長期へと歩を進め、町や村の様相も変化していく同じ頃、昭和26年(1951)、宇治市が誕生しました。2町3村(宇治町・東宇治町・槇島村・小倉村・大久保村)が合併し一つの街になりましました。

当時、宇治川畔に広がる平野部は、集落と一部大きな工場が点在するほかは茶園と田畑が続き、「お茶と観光の街」というキャッチフレーズそのままの風景が広がっていました。その後、昭和30年代から40年代にかけての高度経済成長により、大阪や京都といった大都市に働く人びとの住宅地へと変貌していきます。約4万人であった人口も今では約18万人となっており、市民を取り巻く環境も大きく様変わりしました。