焼津市

戦争被害の状況

徴用船(ちょうようせん)-戦場に消えた焼津の漁船-

「徴用」とは、非常時に国が強制的に人や物を取り立てることです。

昭和12年(1937)に日中戦争が始まると、焼津でも多くの漁船や乗組員が徴用され、軍需物資の輸送や、指定された海域で漁をしながら敵軍を監視する任務にあたりました。

特に監視業務にあたった漁船には、機関銃1機と小銃3~4丁程度の装備しかありませんでした。敵の攻撃を受ければ逃げ場のない海上では、ひとたまりもなく撃沈されてしまった船も多く、大変過酷な任務でした。

焼津地区では、延べ113隻の漁船が徴用され、400人以上の人が犠牲となりました。

終戦直後、焼津港に残っていたカツオ・マグロ漁船は、わずかに13隻。この戦争で、焼津の漁業と水産業は、壊滅的な打撃を受けました。

不岩院(ふがんいん)(石津)には、沖縄戦に巻き込まれ、犠牲となった「亀生丸」の乗組員ための供養碑があります。

皇道産業焼津践団(こうどうさんぎょうやいづせんだん)―南方に夢を求めて―

昭和16年(1941)に始まった太平洋戦争の戦況が悪化すると、漁船の徴用が急増し、同時に多くの乗組員が軍に召集されたため、鰹節の原料であるカツオを手に入れることが難しくなりました。そこで、カツオが多く獲れるフィリピンなどの南方の島に焼津の分村を作り、鰹節の製造を行うという計画が持ち上がります。

昭和17年、のちにマルハチ村松の3代目となる村松正之助(しょうのすけ)が中心となって「皇道産業焼津践団」が設立されました。以後、フィリピンやボルネオに団員たちが次々と派遣され、鰹節製造にとりかかります。

最終的な派遣人数は、フィリピン237人、ボルネオ342人にもなりました。しかし、戦局が悪化するにつれ団員たちは現地で兵士として召集され、300人近い犠牲者を出すという悲しい結末となりました。

焼津神社の境内には、亡くなった団員を祀る郷魂祠があります。

戦後の復興の歩み

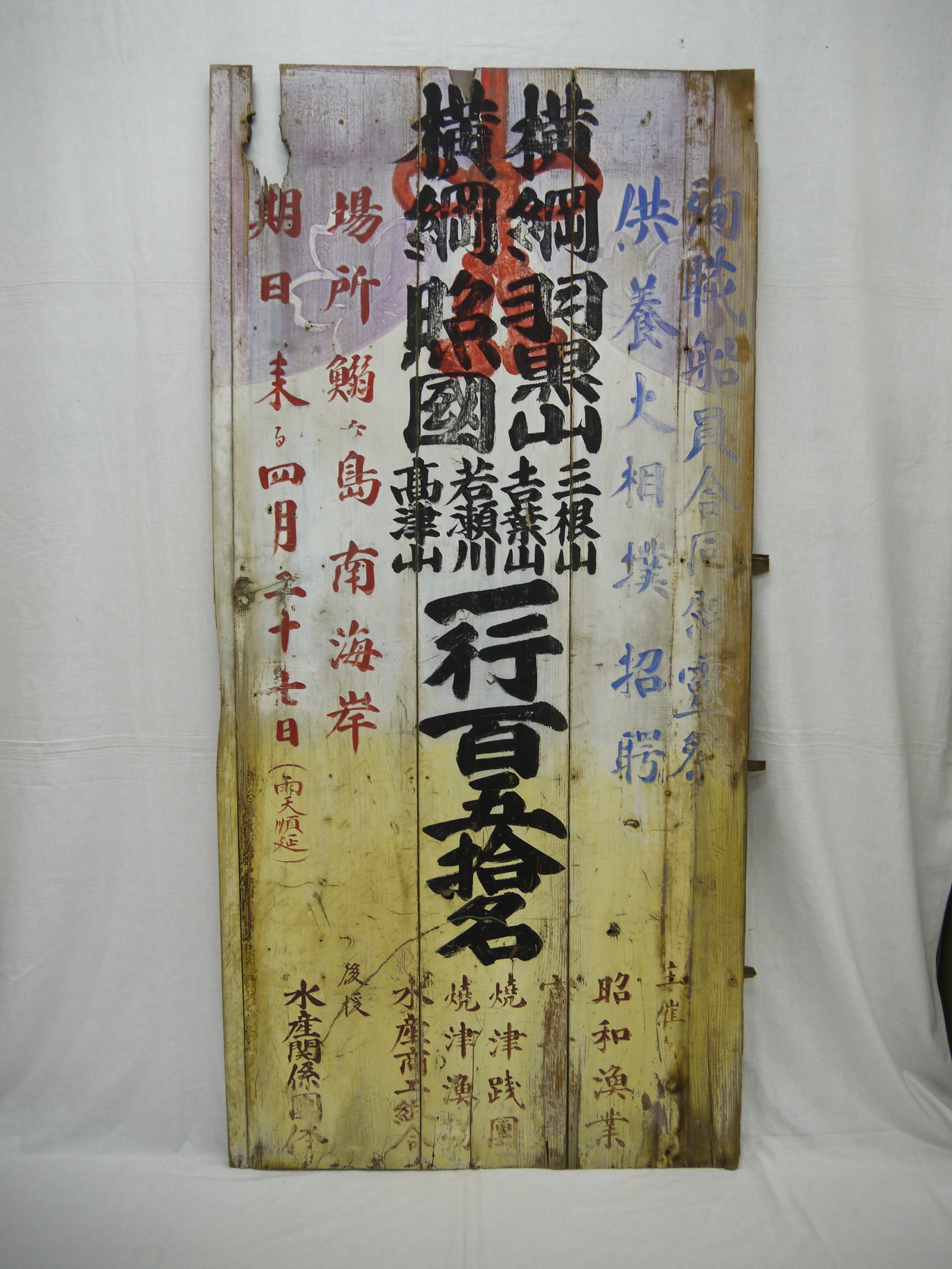

大相撲(おおずもう)巡業(じゅんぎょう)看板(かんばん)

終戦直後の昭和22年(1947)4月27日、焼津市鰯ケ島(いわしがしま)で行われた大相撲巡業の看板です。この巡業は、戦争などで亡くなった乗組員を供養する「殉職船員合同慰霊祭」としておこなわれました。

戦争中、焼津では多くの漁船が軍に徴用され、敵の攻撃を受け撃沈されてしまった船も少なくありません。また、巡業の主催団体のひとつに、南方で鰹節作りをおこない、戦争にまきこまれ多くの犠牲者を出した「焼津践団(皇道産業焼津践団)」の名前もあります。

この巡業には、横綱の羽黒山、照国をはじめ総勢150人の力士が焼津を訪れ、自宅が力士の宿泊先となり親交を深めた漁業関係者もいました。力士たちが披露した取組は、戦争の痛手から立ち直ろうとしている焼津の人たちの力となったことでしょう。