木祖村

戦争被害の状況

戦時中の校舎建築

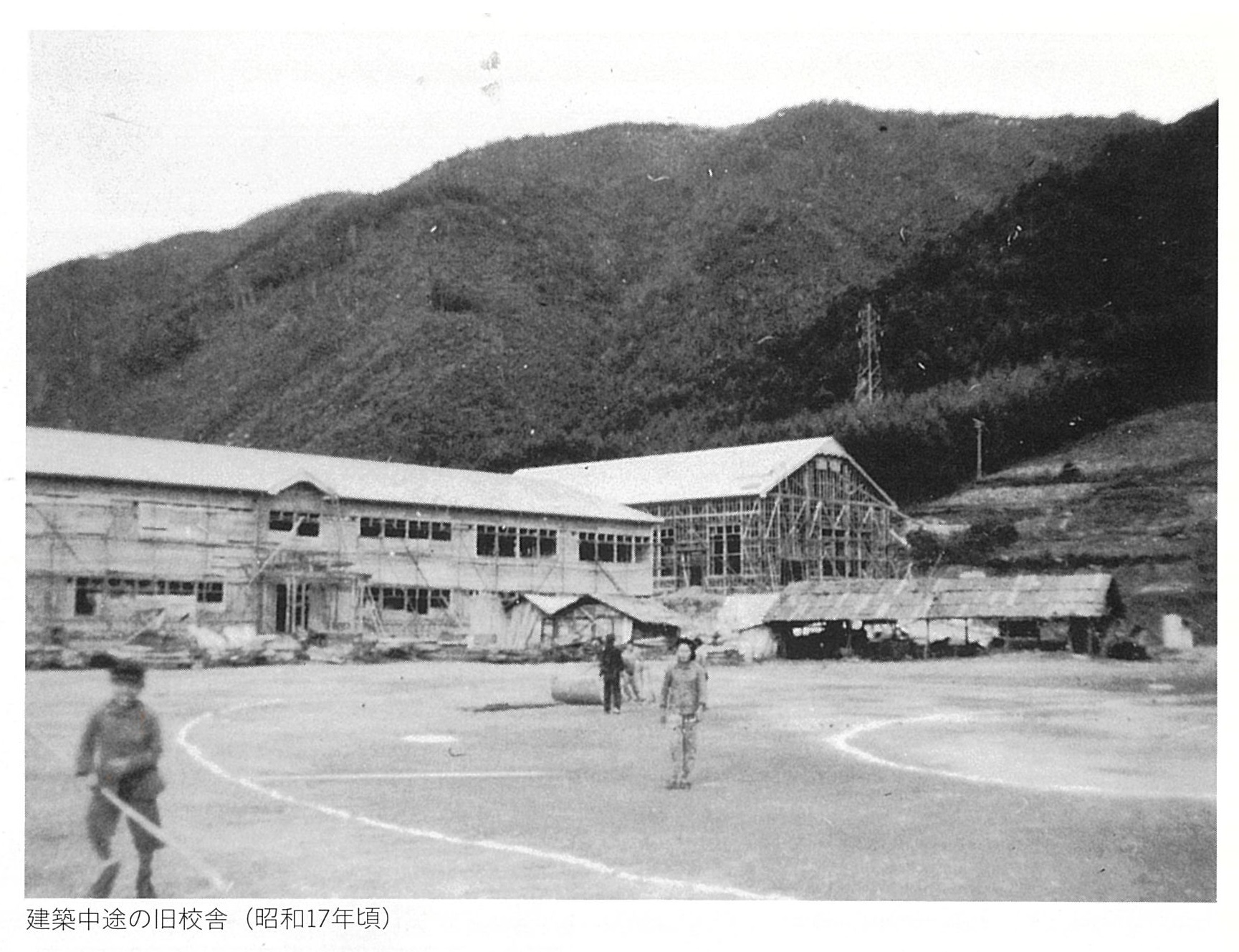

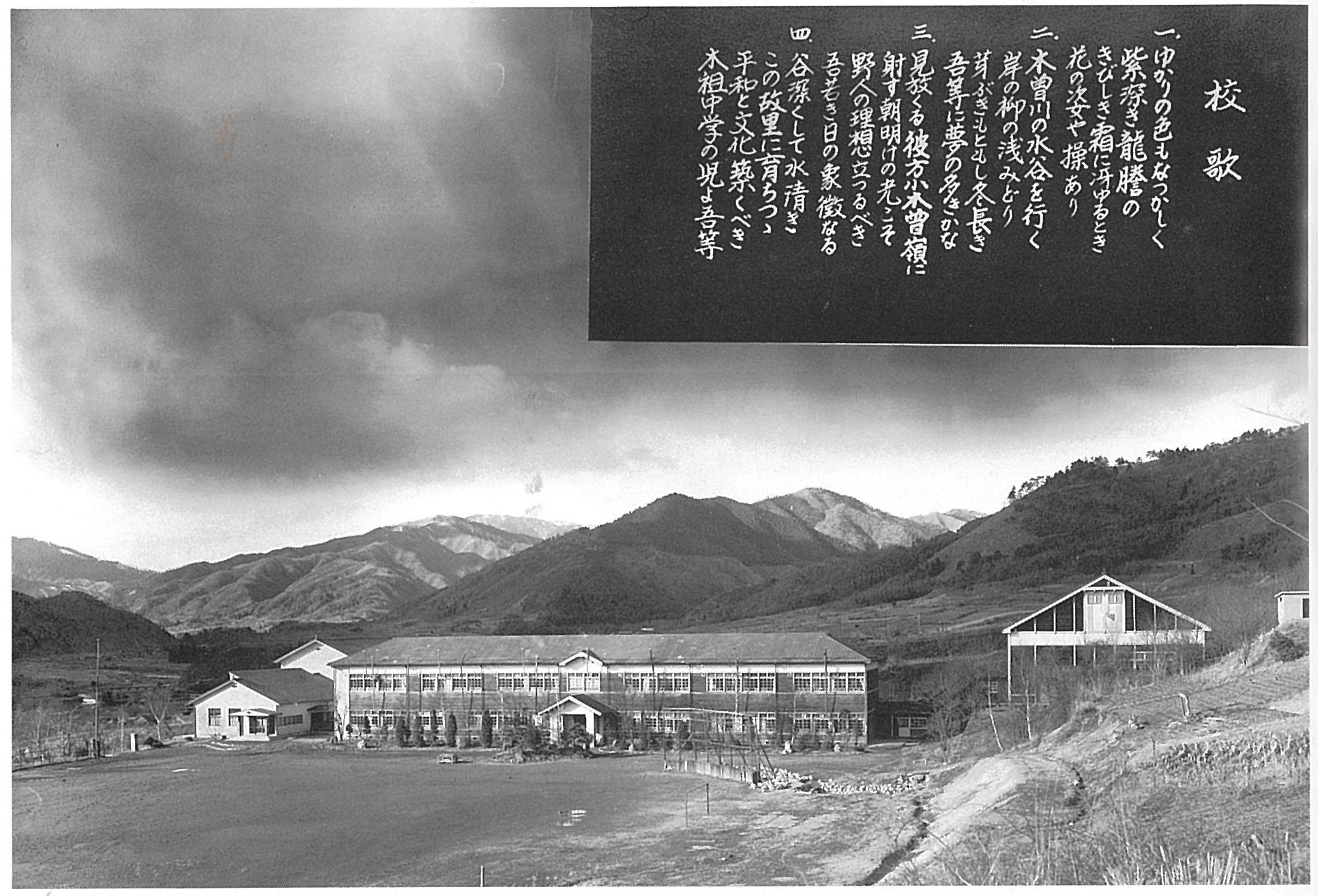

昭和14・15年ころ校舎の改築が考えられるようになりました。そのころは戦争の真っ最中でしたが、村ではこれに取り組まなければなりませんでした。16年当初、村の議会でこの問題が取り上げられましたが、戦局もますます深刻となり村財政も大変な時期でした。村議会の議事も進展せず、ときの小学校長が学校から大きな世界地図を議会に持ち込み、現在の戦局と教育の重要さを訴え、とうとうと弁舌さわやかに述べ、学校建築問題を決定に追い込んだというエピソードがありました。校地の選定も難儀を極めましたが、薮原大久保地籍に決定しました。しかし、ますます深刻になった戦争に若い人たちは駆り立てられ、整地工事から校舎建築の大工まで、人手不足で工事はなかなか進みません。村内の各団体の勤労奉仕や青年学校の生徒、国民学校(昭和16年4月、小学校が国民学校となった)の児童までが駆り出され、現在のように重機械もなく、すべて人間の手作業でした。建築資材は薮原の町から人の背や肩で運び、大人や上級生は重い角材を、小学生は短い板などを運びました。建築現場では棟梁が、2・3人の大工を相手に大きな建物と懸命に取り組み、17年8月新校舎上棟式を挙行しました。昭和19年12月6日、校舎は一部未完成でしたが、生徒半分を移すこととなり、国民学校初等科5年生以上と青年学校を新校舎に移転し、4年生以下は下の校舎に残して2か所に分かれての授業となりました。新校舎といっても物資が不足で、教室の廊下側は戸障子が入らず、古新聞を張ってガラス代わりにしました。すべてが軍事優先で、木材・金物類・セメント・瓦など資材の人手が極めて困難でしたが、村民の一致協力のもとに戦時下の大事業を成し遂げました。

戦後の復興の歩み

平和を守り非核の地とする宣言

昭和63年9月に村議会において「木祖村・平和を守り非核の地とする宣言」が決議されました。平成5年の8月には戦争からの生還者、木祖村遺族会、宝泉会の有志の皆さんにより戦争の反省と世界平和を呼びかける村のシンボルとして「平和の塔」の建立と記念誌の発行がされました。また、平成8年3月には木祖村遺族会の皆さんにより戦後50周年記念誌として「故郷の空を夢見つつ」が発行されています。このほか宝泉開拓団の皆さんによる記念誌や訪中団の報告書なども発行されています。そして、平成25年3月には、第2次世界大戦を知る皆さんから聞き書きした「木祖村から平和の希求(ねがい)」~語り継ぐ戦争の恐怖~が発行されました。これらの記念誌を使い中学生の平和学習が行われています。