塩尻市

戦争被害の状況

塩尻市の周辺は、直接戦場になったわけではありませんが、戦争が激化したことにより様々な影響がありました。戦時下での武器生産に必要な金属資源の不足を補うために制定された金属類回収令により、金属回収が行われ、寺院の梵鐘も回収されました。労働力に関しては、各村から出征した兵士の戦死者も多く村葬の数も増えていく中で、県から軍需要員送出の割り当ても始まり、陸軍造兵廠・海軍工廠などの工場に村人を送り出しました。物資に関しては、統制が厳しくなり、飯米・紺織・地下足袋・作業衣袴・手拭い・綿縫糸・出産用品・酒類・灯油・食料油・木炭・砂糖・家畜飼料・養鶏飼料などが配給品となったうえに、各村内への配給も遅れがちになっていました。学童疎開の受け入れでは、東京都中野区仲町国民学校や東京都世田谷区代沢国民学校の児童・職員の受け入れを行っていました。

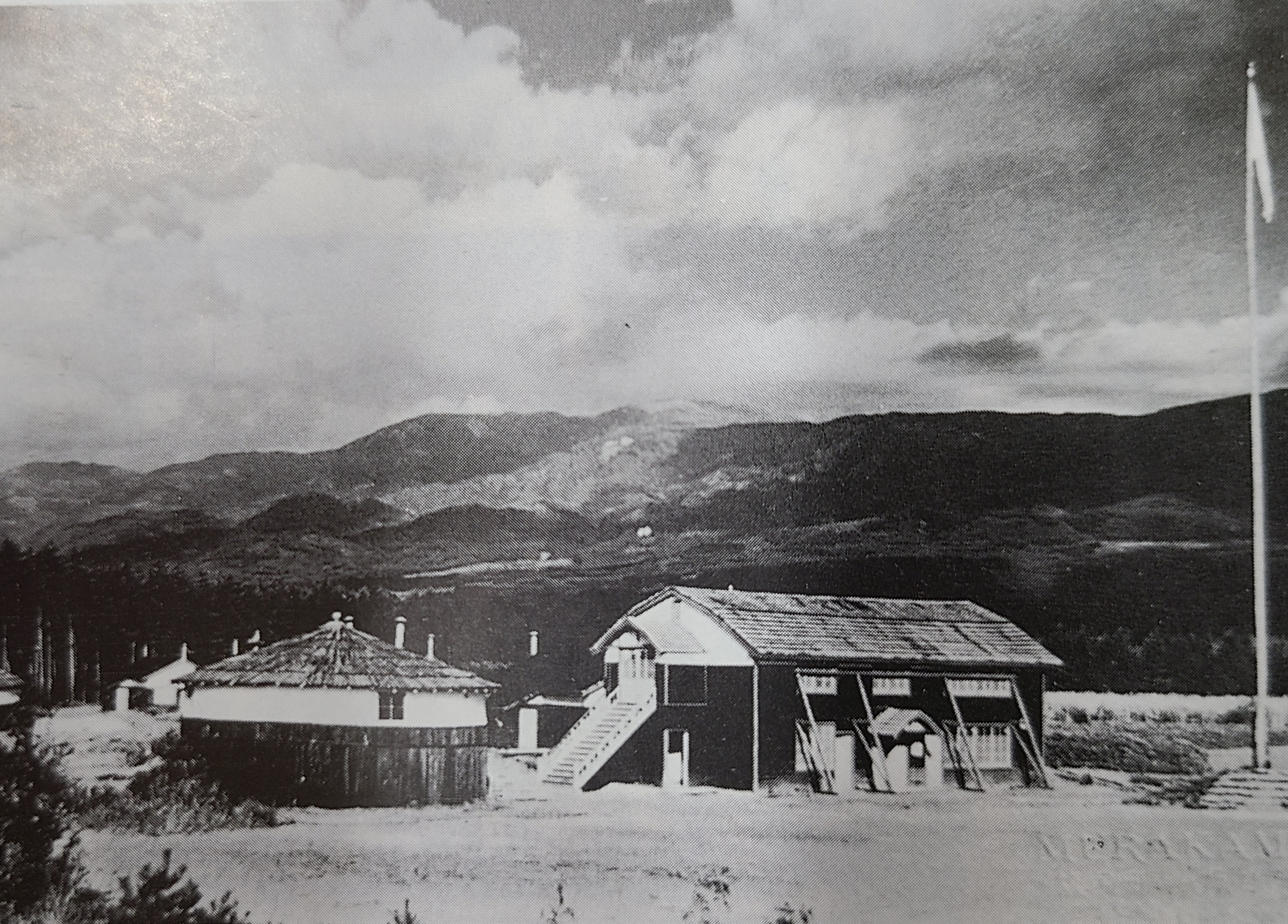

昭和14年には、満蒙開拓団青少年義勇軍の若者のもとに嫁ぐ花嫁を養成する「桔梗ヶ原女子拓務訓練所」が開設されました。

戦後の復興の歩み

敗戦後、多数の戦災罹災者が塩尻市の周辺に引き揚げてきて、その一部の人々がそのまま塩尻市の周辺で生活するようになり、出生率が増加していきました。食糧に関しては、戦時中からの労働力不足や肥料の不足による農地の荒廃のため農業生産額が下がり続けたり、植民地などがなくなったため食糧の移入が一切なくなったりなど厳しい状況にありました。その後、山林を開拓し耕地を広げるなど、農地改革により農業が再生していき、食糧の問題も少しずつ改善していきました。

戦後10年が経過したあたりから、交通網の整備も行われ、道路の整備が行われるようになり、多くの人々が行き交うようになってきました。また、伝染病が増加していく中で伝染病院が開設されたり、国民健康保険事業が見直されたり、福祉施設が開設したりと、健康・福祉の面でも人々の生活環境の改善が図られました。