新潟市

戦争被害の状況

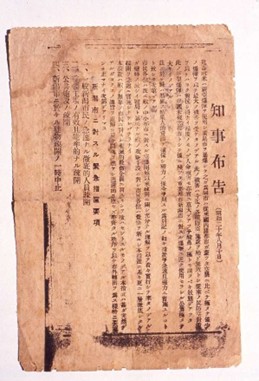

知事による疎開命令

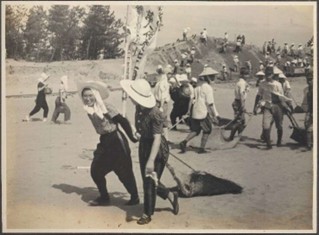

昭和20年8月10日に艦載機による大規模な攻撃を受け、新潟市内で多数の死傷者を出しました。15分間ほどの攻撃でしたが、新潟市民は大きな衝撃を受けました。当時の新潟県知事の畠田昌福をはじめとする県の幹部は、8月10日の艦載機による攻撃を受けた後で会議を開き、原子爆弾の次の投下は、大空襲を受けていない新潟市かもしれないと予想しました。11日、知事は一般市民の急速かつ徹底的な疎開、重要工場の能率的な疎開、公共施設の疎開を命じることに決めました。しかし、原子爆弾が次は新潟市に投下されるかもしれないという噂により不安になった市民は、既に8月10日から疎開を始めており、新潟市内からほとんどの人がいなくなりました。

戦後の復興の歩み

新潟港の復興

機雷で港域・水路を閉鎖された新潟港は、昭和24年に海上保安庁の3回にわたる掃海作業が終わり、官報でもその終了を公示していましたが、これは国内的な効果しかなく、外国船にとっては依然として戦時保険料が必要な港でした。対外的な安全宣言は、アメリカ軍の極東海軍掃海隊を完了してから出されることになっていましたが、新潟港ではそれがなされていませんでした。そのため、新潟港関係者は、海上保安庁が掃海した区域では無事故であるという実績を訴え、書類処理だけで対外安全宣言が出されるように運動していましたが、昭和27年1月になってようやく海上保安庁から安全宣言が出されました。安全宣言以後、新潟港に入港する外国船及び外航船が相次ぎました。その後、高度経済成長にあわせ発展。現在では、佐渡航路や長距離フェリー、クルーズ客船が寄港する人流中心の西港区と、昭和44年に掘込み式港湾として開港した、コンテナターミナルを核とする物流及び工業中心の東港区の2つから構成され、コンテナ貨物は本州日本海側で最大の取扱量を誇ります。