大和市

戦争被害の状況

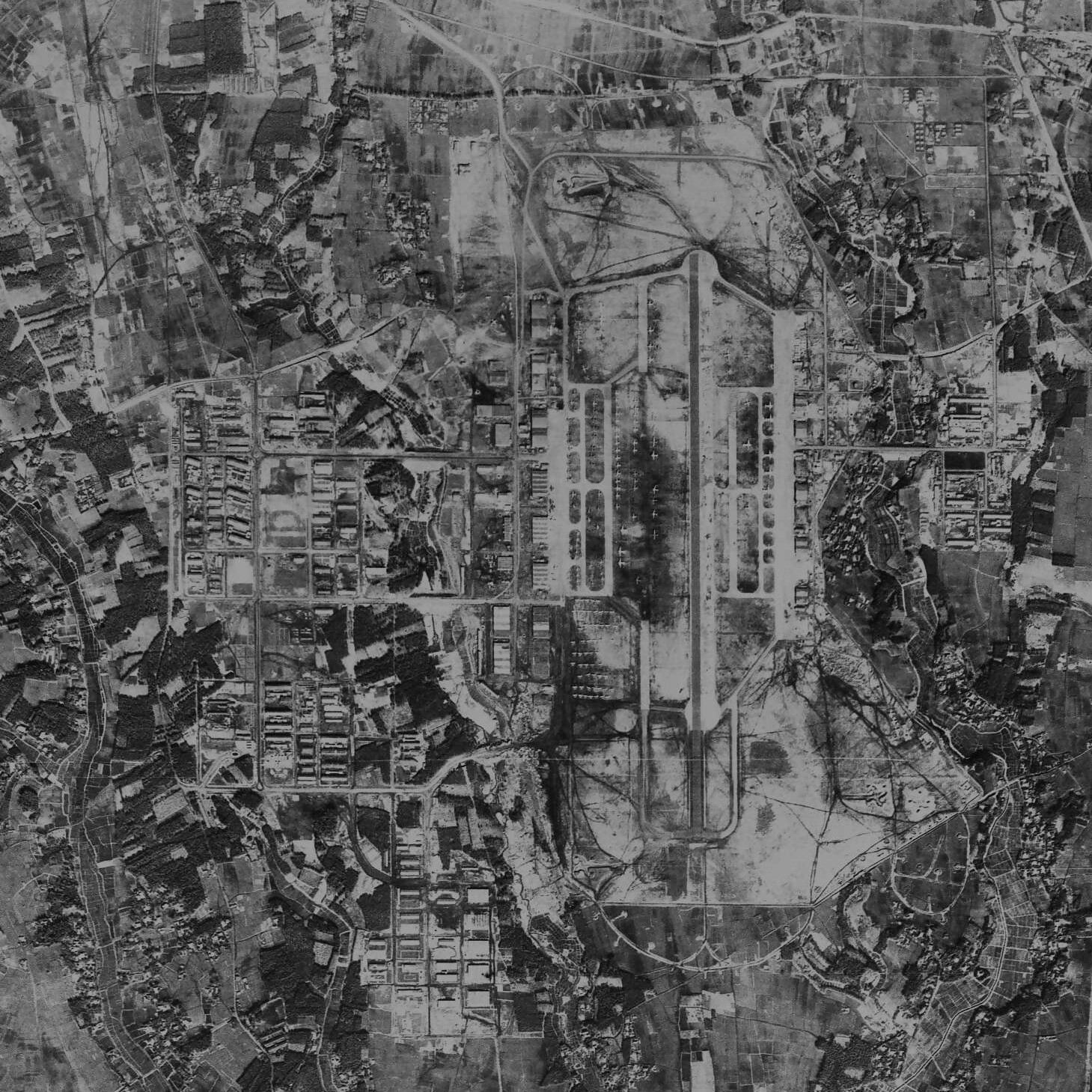

厚木飛行場と高座海軍工廠

大和市は、相模川の東岸に広がる相模野台地上に位置しています。台地上は、比較的地盤が固く平坦で、畑作に向いた水はけの良い土地が広がっていました。この広い土地に、日本海軍の飛行場を建造することが決まり、昭和16(1941)年から約661ヘクタールの土地の買収が始まりました。飛行場は厚木飛行場と名付けられましたが、厚木市域には所在しておらず、大和市域と綾瀬市域にまたがって設置されています。大和市域では、飛行場用に買収された土地は比較的少なかったですが、隣接する綾瀬市域では、村ごと買収された地域もあり、のどかな農村であった一帯の暮らしに大きな影響を与えました。飛行場の建設は急速に進められ、まず昭和17(1942)年3月に、航空機整備兵の教育を行う相模野海軍航空隊が開隊しました。

昭和17(1942)年6月には、海軍省から神奈川県に海軍の航空機製造工場建設への協力依頼があり、用地として厚木飛行場周辺の約400ヘクタールが指定され、買収されました。これが後の高座海軍工廠です。工廠の建設工事は同年12月末に起工し、昭和19(1944)年から航空機の生産が開始されました。最盛期には1万人前後の人々が働いていましたが、その多くが台湾から募集された少年工員たちでした。工廠で教育を受けながら技術を学べ、一定期間経過した後は旧制中学校相当の卒業資格が得られるとあって、多くの優秀な少年たちが応募しました。

海軍施設の設置で増加する周辺地域の人口に対応するために、昭和17(1942)年に大和村(当時、以下同)、渋谷村、綾瀬村の三村に都市計画法が適用され、新たな街づくりが開始されました。

厚木飛行場には、昭和19(1944)年3月から首都防空を担う第三〇二海軍航空隊が配属され、同年11月から関東地方の空襲に対する迎撃を開始しました。厚木飛行場や高座海軍工廠への大規模な空襲はありませんでしたが、昭和20(1945)年7月30日の空襲で工廠から宿舎に帰る途中の台湾少年工6名が犠牲になりました。

昭和20(1945)年8月15日に日本の降伏発表があった後、厚木飛行場の第三〇二海軍航空隊司令の小園大佐は徹底抗戦を主張し、降伏反対を呼び掛けるビラを航空機で散布するなどの反乱活動を行いましたが、海軍上層部の説得と、小園大佐が体調不良により同月20日に強制入院となったことにより事態は収束。同月30日には連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が厚木飛行場に日本の降伏を象徴する歴史的な一歩を記しました。

戦後の復興の歩み

戦後の厚木飛行場と大和市域

終戦直後は、厚木飛行場の第三〇二海軍航空隊の反乱活動が行われるなどの混乱が起こりましたが、昭和20(1945)年8月22日には航空隊が完全に解散し、翌23日には厚木飛行場で連合国軍を迎えるための「厚木終戦連絡委員会」の設置が命じられました。同月30日には、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥がコーンパイプをくわえながら厚木飛行場に降り立ち、「メルボルンから東京までは長い道のりだった。長い長いそして困難な行程だった…」から始まる声明を出したことで、厚木飛行場の名前が広く知られることとなりました。

高座海軍工廠で働いていた台湾少年工たちは、終戦により海軍施設にいた大半の海軍関係者が引き揚げため、年長者が中心となった自治組織を作り上げて自活を開始しました。自警団を組織して秩序を保ち、食糧調達のために県をはじめとした関係各所と協議しました。台湾少年工の帰国については厚生省が所管し、実務を神奈川県が行いました。連合国軍との交渉の結果、昭和20(1945)年12月17日に帰国第一便として長運丸が、同月29日に帰国第二便の氷川丸が出港して、台湾少年工の帰国が完了しました。

終戦後、厚木飛行場は連合国軍が進駐して基地として使われることになり、進駐軍兵士の姿を市域の各所で見るようになりました。進駐軍の秩序が保たれ、理不尽な行為が少なかったことから、住民の中には基地の連合国軍で働く者も現れ始めました。戦後しばらくはアメリカ陸軍が基地を管轄していましたが、朝鮮戦争開始直後の昭和25(1950)年にアメリカ海軍第7艦隊の所属となり、空母艦載機の発着訓練、補給基地としての役割を担うことになりました。基地に近い相模大塚駅や大和駅の周辺はアメリカ軍将兵を相手にする店が立ち並び「基地の街」の様相を呈していました。

戦後の大和市域は首都近郊のベッドタウンとして住民が流入し、工場や企業の建設が進みました。のどかな農村地帯から、神奈川県でも川崎市に次いで横浜市と並ぶ人口密集地として大きく様変わりしましたが、現在もアメリカ海軍と海上自衛隊が厚木基地を共同利用し、終戦から80年を経ても軍用機が空を飛び交う街となっています。