逗子市

戦争被害の状況

戦時中の軍事施設の建設、強制合併について

逗子町は海軍の拠点である横須賀市への通勤が便利であることから、戦前から多くの軍人が居住していました。1935年頃から軍事施設が次々と建設されるなか、1937年には池子地区に海軍の大規模な弾薬庫の造営が始まり、住民は立ち退きを余儀なくされました。当時の海軍の意向は絶対的であり、異議申し立てや反対ということを口にも出せなければ、態度にも出せないような社会状況でした。

1943年、逗子町を含む6町村は三浦半島の合併を望む軍の意向に沿う形で横須賀市に強制合併されました。まちを囲む高台には敵国の飛行機を撃ち落とすための高角砲台が、海沿いには沿岸防御のため砲台が設置されるなど、軍事都市の様相を強めていきました。直接的な空襲被害はなかったものの、1944年末頃からは毎日のように空襲警報が鳴り響き住民は不安な日々を過ごしました。

戦後の復興の歩み

戦後の独立運動、池子接収地返還運動について

終戦後、池子地区の海軍弾薬庫は連合軍に接収され、米軍の弾薬庫として使用されました。1947年11月17日には弾薬庫で火薬600トンが焼失する爆発事故が発生しました。この事件によって住民は軍事施設と隣り合わせに住んでいることを改めて思い知らされ、池子弾薬庫の廃止と返還を求めていく決意を固めていきました。

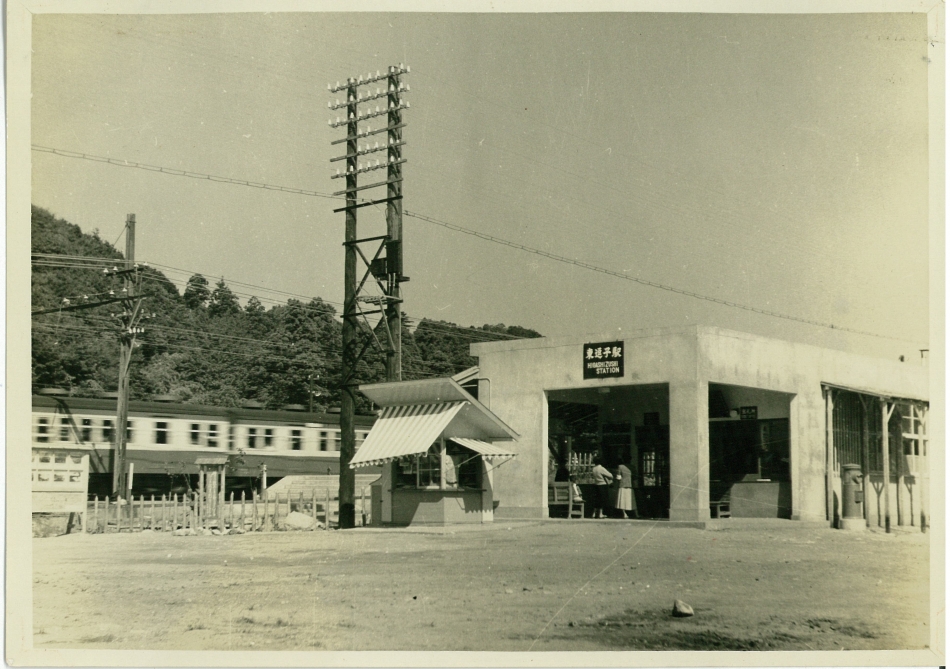

時を同じくして横須賀市からの独立運動が起き、1950年7月1日三浦郡逗子町として独立を果たしました。独立後、新たに小学校や保育園が創立し、1952年には沼間地区に東逗子駅が開業しました。当時、沼間地区には学校も病院もなく「暮らしやすい文化的なまちにしていくためには駅が必要だ」という地元住民の想いが実を結びました。

その後1954年4月15日に逗子市は県内で9番目の市として誕生しました。この日は逗子小学校の校庭で宣言式が行われ、旗行列や提灯行列でまちが賑わい、終日祝賀ムードが溢れました。

同年9月1日に市議会で「駐留軍接収地一部返還要請決議」が可決され、市の返還運動の出発点ともなりました。1975年にはベトナム戦争が終結し、その後池子弾薬庫から最後の弾薬が撤去され、1978年に閉鎖されました。1980年代に入ると弾薬庫跡地に米軍住宅を建設する計画が持ち上がり、市は反対派と賛成派に二分され、市政に大きな影響を与えました。その後も返還を求める運動は続き、2014年11月30日には約40ヘクタールの土地が日米共同使用となり、2015年に池子の森自然公園がオープンしました。今後はこの共同使用地の返還を目指し、最終的には米軍住宅地区の全面返還を目指していきます。