相模原市

戦争被害の状況

旧日本陸軍による軍都建設

旧市、1市4町合併前の相模原市は、神奈川県の北西部に位置し、都心に近く、相模川以東は地形的に相模野台地上にあるため、起伏のほとんどない平坦地であり、また昭和初期には、この相模原の広大な土地の価格は比較的安価であった。

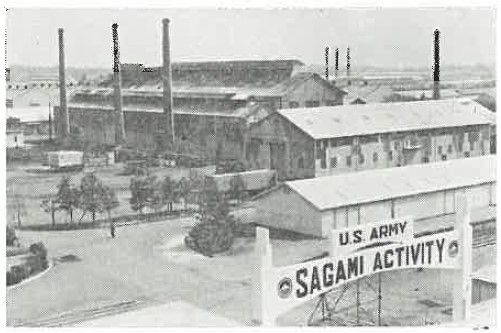

こうした立地条件に着目し、軍都建設を計画したのが、旧日本陸軍であった。昭和12年以降、続々と軍関係施設の建設計画が進められていき、昭和13年には現在の相模原駅北側の一帯に132haにも及ぶ東京工廠相模兵器製作所(現、相模総合補給廠)が開所し、主に戦車、砲弾の生産基地となった。さらに、昭和15年には相模陸軍造兵廠へ昇格した。

昭和12年に、東京市ヶ谷から陸軍士官学校が移転(現、キャンプ座間)。第1回卒業式には、天皇が行幸になるということで、周辺の町村は歓迎の体制づくりのため大変な騒ぎとなった。国鉄横浜線原町田駅の専用ホーム建設と、道路改修工事が大急ぎで進められ、日夜を問わず地元町村の学徒、青年団員、女子青年団員、勤労奉仕団員等述べ8,500人にのぼる人たちの労働によりこの道路は完成し、今でも「行幸道路」と呼ばれ、歴史を伝えている。

昭和16年4月には8町村が合併し、当時の町としては国内最大の人口約45,500人の「相模原町」が誕生。軍都相模原の行政的基盤が発足した。現在の市役所周辺の整然とした区画や公園、国道16号の40m道路などはこの当時の区画整理事業によるものである。

戦争の激化とともに、陸軍により建設された施設の従業員は全国から集まり、兵器の生産に駆り立てられていった。

戦後の復興の歩み

終戦後の米軍による接収

昭和20年8月の終戦直後、多くの陸軍施設をかかえていた相模原では、血気はやる陸軍士官学校の生徒や、徹底抗戦の過激行動にはしる少壮将校など多くの混乱が生じた。

その後、旧日本陸軍が建設した施設は連合軍占領政策のもと、大半が米軍に接収されたが、これといった産業のない中で多くの労働力を必要とした米軍基地は、失業者の救済に大きな役割を果たした。中でも、相模総合補給廠では約5,000人もの基地労働者が働いていたといわれ、相模原は米軍基地労働者の町として全国から人々が集まり賑わいが生まれた。

その後も朝鮮戦争による特需が好景気をもたらすなど人口は増加していき、昭和29年に県下10番目の市として人口8万人余の「相模原市」が誕生した。

人口増加に伴う都市化の進展の中、米軍基地の存在は市民生活やまちづくりにおける大きな障害となっていった。このため、昭和46年、市内米軍基地の早期返還と市民優先の跡地利用の実現を目的に、市議会や自治会を始めとした団体で構成された相模原市米軍基地返還促進市民協議会が発足した。

市民協議会と本市がともに取り組んだ結果、昭和49年にはキャンプ淵野辺が、昭和56年には米陸軍医療センターがそれぞれ全面返還され、最近では平成26年に相模総合補給廠の一部返還が実現し、平成27年からは共同使用が開始されるなど、これまでに180ha近くもの返還を実現しており、相模原駅周辺のまちづくりが前進している。