川崎市

戦争被害の状況

川崎大空襲

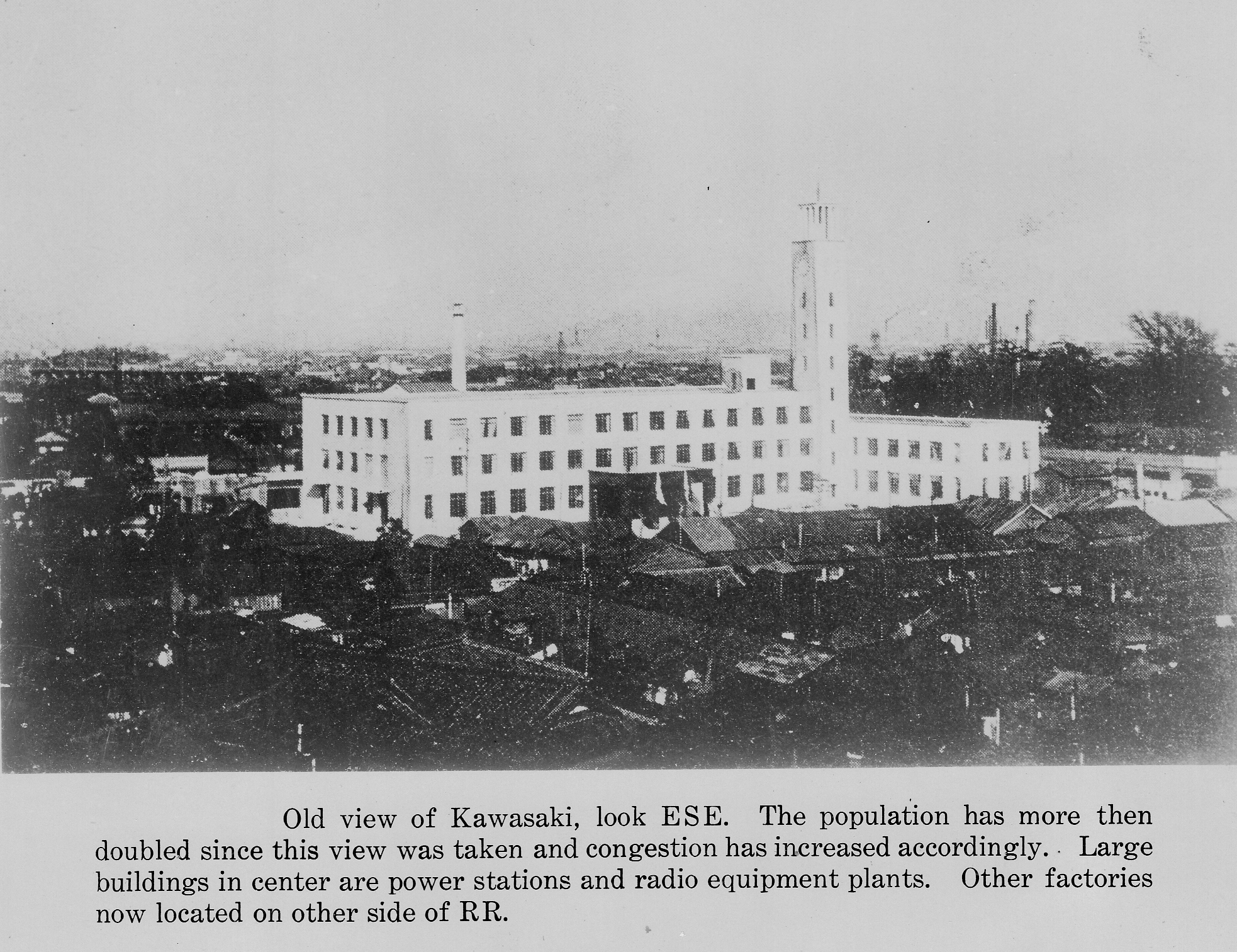

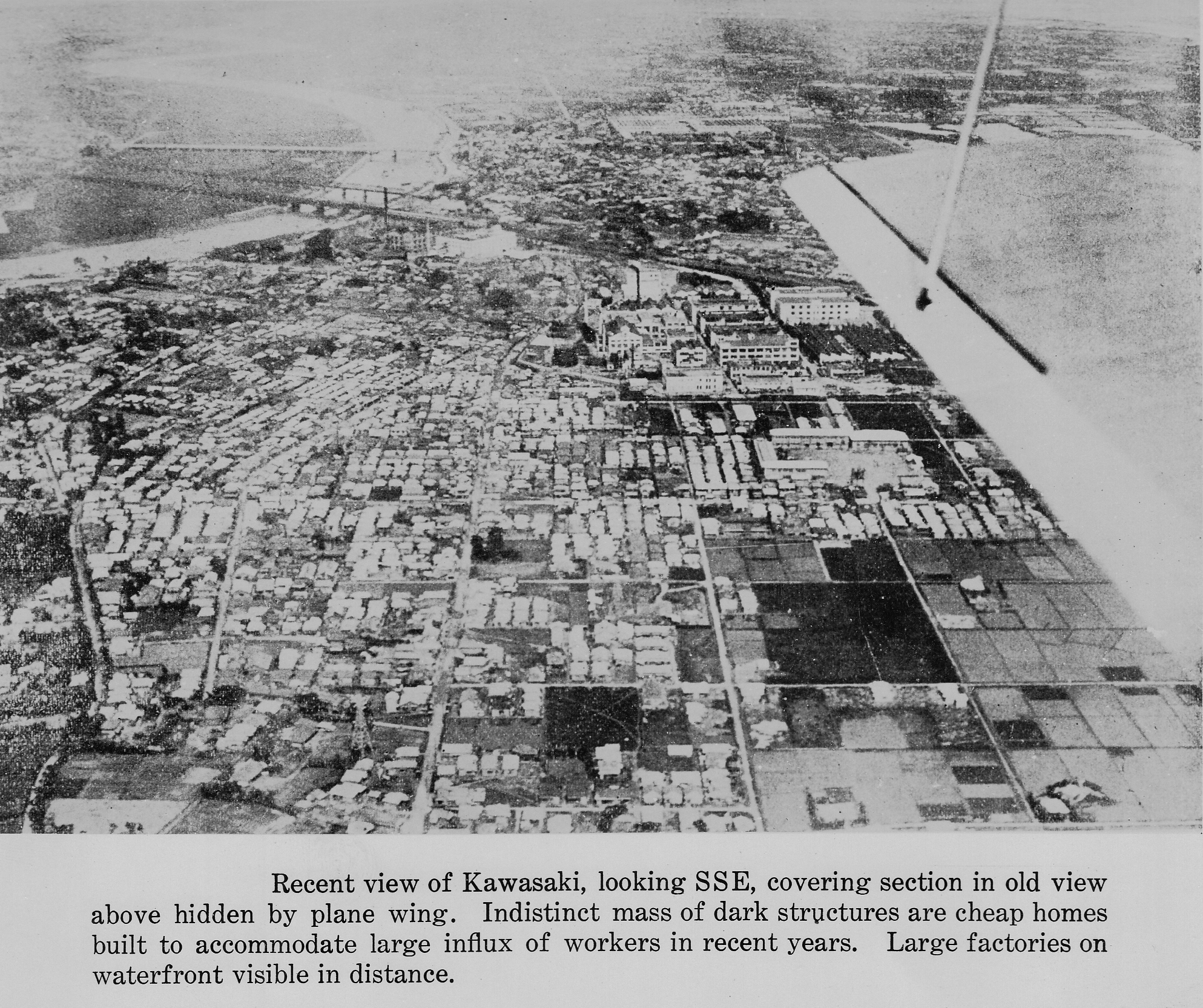

日本が初めて米軍機による空襲を受けたのは、昭和17(1942)年4月18日です。川崎市にも爆撃機B25が午後1時頃に3機飛来し、臨海工業地帯などを爆撃しました。それ以後約2年半の間、日本本土への空襲はありませんでした。

川崎市が初めて本格的な空襲を受けたのは、昭和20(1945)年3月10日の東京大空襲からしばらくたった4月4日未明でした。約50機の爆撃機B29が臨海工業地帯を目標として爆弾と焼夷弾を投下し、大きな被害が出ました。

そして、この空襲による大師・京町地域の停電・断水や、南武線・東横線の不通などへの復旧作業が終わらぬうちに、4月15日夜の「川崎大空襲」を迎えることになります。

昭和20(1945)年4月15日の空襲は、「川崎大空襲」と呼ばれ、川崎市が受けた最大の空襲です。

午後10時3分、空襲警報が発令された直後、房総半島方面から侵入した少数機のB29が、市街地に照明弾と焼夷弾を投下しました。火災が発生すると、次いで伊豆半島方面から侵入してきたB29が、その火災を目標に投弾しました。東京南部の蒲田地区や横浜市鶴見区などと一体となって行われたこの空襲には、約200機のB29が来襲し、焼夷弾12,748発、高性能爆弾162発、破砕性爆弾98発を投下しました。

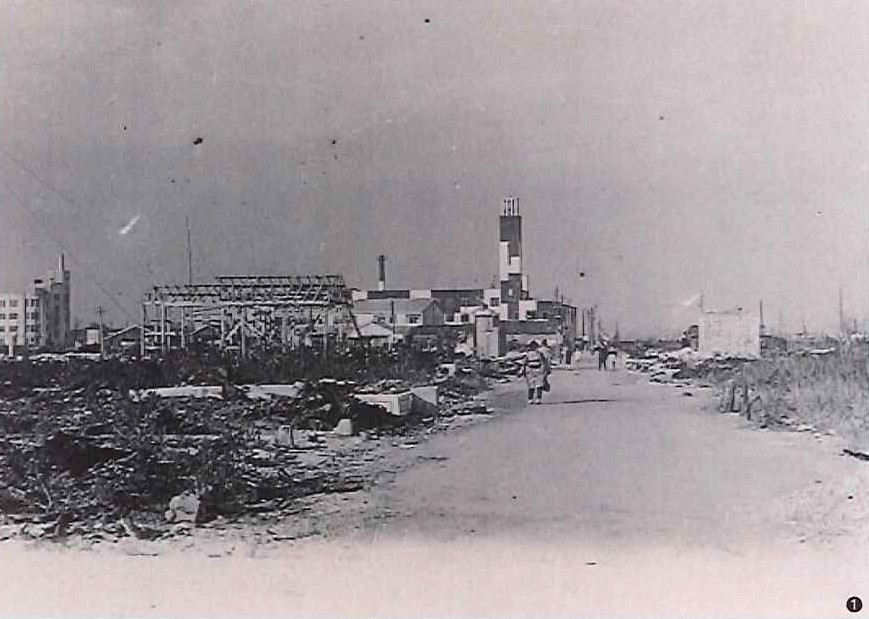

空襲警報は発令から3時間が経過した翌16日午前1時10分に解除されましたが、火は延々と明け方の5時頃まで燃え続け、川崎市の中心部は市役所を残し焼け野原となり、南武線沿いの工場が集中する地域も壊滅的な被害を受けました。

川崎市はその後も度重なる爆撃を受けました。川崎大空襲の後、40日間ほど空襲はありませんでしたが、5月の東京及び横浜を狙って行われた無差別爆撃で、川崎市にも被害が出ました。

6月以降は、臨海工業地帯の製油所、貯油施設等に対する精密爆撃が行われました。7月13日に臨海工業地帯の残存工場、同月25日に製油工場がB29により襲われました。さらに8月1日にもB29が臨海工業地帯を襲撃しており、終戦間際の8月13日には艦載機が爆撃と機銃掃射を行うなど、川崎市は最後まで米軍の攻撃目標とされました。

戦後の復興の歩み

焼け野原からの復興と発展、そして平和都市宣言へ

戦争が終わると、半数近い市民が焼けだされたことから、川崎市は昭和20(1945)年12月に住宅緊急措置令を出し、軍需工場などの工員寮のうち、空室を共同住宅にするなど、住宅難への対応を図ったほか、同年9月に戦災孤児等保護対策要綱を定めて、戦災孤児についての調査や合宿所の設置などを行いました。

また、工業都市として再興していくための復興計画を策定し、財政難を克服しながら市営埠頭や幹線道路の整備、区画整理等を進めていきました。

川崎の映画館は空襲で全てが焼け落ちましたが、昭和20年中には興行を再開し、一面の焼野原の中、川崎映画街を中心に川崎駅前の復興の槌音はひろがっていくことになります。

そして復興を進めた川崎市は、京浜工業地帯の中核都市として、高度経済成長を牽引する地位を占めることになりました。

その後、1972(昭和47)年には政令指定都市となり、その翌年には人口100万人を突破するなど、大きな発展を遂げていきました。

このように復興を遂げた川崎市ですが、昭和57(1982)年6月に、他の都道府県・政令指定都市に先駆けて「核兵器廃絶平和都市宣言」を行い、現在も平和の尊さを次世代に継承する取組を進めています。