日野市

戦争被害の状況

日野の戦争の記憶

昭和恐慌と大工場の出現

大正11年(1922)、立川に陸軍飛行場が作られ飛行第五大隊が移駐してきました。一方、昭和恐慌で大不況に陥った日野町では、安定した財源の確保と雇用の創出を目的として大企業の誘致をはかり、昭和11年~18年にかけて、「日野五社」等が誘致され、日野は内陸の工業都市としての一面をそなえるようになりました。戦時下の日野では、各工場で軍需物資が製造され、日野重工業(日野自動車株式会社 本社)では陸軍特殊車両(戦車)が製造され、東洋兵器工場日野工場(セイコーエプソン(株)日野事業所)では高射砲弾の先端につける時間式信管が製造されていました。富士電機製造豊田工場(富士電機㈱東京工場)では、陸軍軍用機のプロペラ駆動装置や自動操縦装置用の電動発電機などが製造され、小西六写真工業日野工場(コミカルノルタ株式会社東京サイト日野)では、軍用の航空フィルムやXレイフィルムなどが生産されていました。

空襲

立川に陸軍の飛行場ができたことによって軍事基地化が進んでいた多摩地区では、軍関連の施設や軍需工場が集中していた武蔵野町や立川市、そして工業市街地であった八王子市とその周辺が攻撃目標となり、度々空襲を受けました。日野の場合、域内には日野橋や中央線日野鉄橋、軍需工場もありましたが、立川市や八王子市に隣接する地域としての空襲も受けました。

日野では昭和20年(1945)2月17日と4月4日、7月8日、8月2日に空襲を受けたことが分かっています。特に4月4日未明の空襲は、都心と多摩地区の広範囲にわたって行われたもので、都下における空襲としても大きなものでありましたが、日野でも多くの犠牲者を出した市域最大の空襲となりました。特に下河原(現日野警察署付近)と東町(現立日橋付近)での被害は凄まじく、両地区併せて25人が死亡し、家を焼かれた人やけが人も多数出ました。被害を大きくしたのは、数回の波状攻撃の後、最終波とその前の攻撃に間隔が空いたためであり、防空壕に入っていた人々が空襲が終わったと思い、家の消火や貴重品の持ち出しにあたっていました。その時、最終波の攻撃が加えられたため、被害が大きくなったと考えられます。

食事、食糧

当時の日野は自然にあふれていたので、キノコをとったり、用水ふちのクコの葉や河原のアシやヨシの芽、モチグサやセリ・ヨメナ・ノビル・スベリヒユなどの野草を食べていました。用水でとれたシジミや小魚・エビは、重要な蛋白源となりました。

戦後の復興の歩み

日野の復興の歩み

工業

日野自動車工業は、戦時中、陸軍特殊車両(戦車)を製造していましたが、終戦とともに生産は中止され、9月には米軍に接収されて一時解散しました。しかし10月には再建され、残された資材を利用して鍋・釜・農機具類の生産が始められ、やがて復興用トラックの生産が開始されました。

教育

GHQによる非軍事化・民主化政策の一環として、教育面でも改革が加えられました。戦後日本の教育は、戦時下に使われていた教科書中にある軍国主義的・超国家主義的な箇所を黒で塗りつぶすことから始まり、戦後の教育は、価値観の転換から始まったといえます。アメリカの指導の下、社会科が新設され、ホーム・ルームや生徒会活動、クラブ活動が創られて、自由で民主主義的な教育改革がなされました。そして昭和22年(1947)に制定された教育基本法と学校教育法によって、「教育の機会均等」「男女共学」「6・3・3・4制」(うち義務教育は9年間)などの戦後日本の教育の基礎が確立され、この制度に基づいて、日野市域には日野中学校(現日野市立日野第一中学校)と七生中学校(現日野市立七生中学校)が設立され(共に昭和22年)、少し遅れて日野第二中学校(昭和29年)が設立されました。

農業

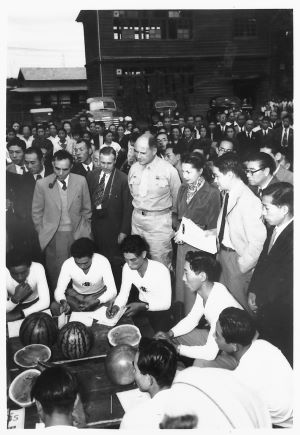

七生村は戦前から、農業経営の改善に取り組む農村として知られており、昭和18年(1943)には皇后による行啓も行われました。また満州への分村計画もあり、それ自体は終戦によって実現しませんでしたが、戦後、満州から帰ってきた者とその仲間たちによる若い力が原動力となって、「平山A・H・Sクラブ」(農業家政研究クラブ)が作られました。「平山A・H・Sクラブ」は、戦後、アメリカから入ってきた「4Hクラブ」(4Hとは、Head-知能・Health-健康・Heart-親切・Hand-技術の頭文字を取って名付けられたもの)という農村青少年組織を模範に作られたもので、地域の青年男女が一体となって、生活改善運動や技術改良に取り組みました。やがてその活動がGHQの知るところとなり、昭和26年(1951)9月20日、占領軍司令官リッジウェイ大将夫妻が、農業青年活動で実績をあげていた七生村を視察しました。当日は、百草と落川の農家を見学後、高幡の七生村農業協同組合を視察し、南平では見事に実った稲穂を見て、その後、平山A・H・Sクラブ男子部によるスイカの糖度試験や女子部の改良作業衣を見学しました。そして同年、平山A・H・Sクラブは、「衣生活の改善」で、読売新聞社主催の昭和26年度(1951)新生活モデル町村東京代表として、新生活賞を受賞しました。