目黒区

戦争被害の状況

米軍機による東京への連続的な攻撃が始まったのは昭和19(1944)年11月のことだが、当初は目黒区の被害は比較的少なく、昭和20(1945)年3月10日の東京大空襲にもことなきを得たものの、同年4月15日と同年5月24・25日両日の空襲では、区内各所で大きな被害を受けた。

昭和20(1945)年4月15日の22時、B29 200機が城南地区(品川・荏原・蒲田・大森目黒・世田谷各区及び芝・麻布区の一部)に襲いかかり、翌16日の午前1時までの約3時間に、単機又は少数機のB29が波状攻撃を続け、焼夷弾と爆弾を混投し大火災を発生させた。

5月24日午前1時30分空襲警報、B29約250機が2時間にわたって波状攻撃をした。この時区内の施設では大日本ビール工場(一部)、小島プレス工場、萬有製薬工場、木村製薬工場、利根ボーリング工場等の工場、目黒女子商業学校、月光原国民学校、油面国民学校、日の出高等女学校等の教育施設も焼けた。さらに、区役所の附属建物も焼失した。

また翌25日にも、夜早くから空襲があった。

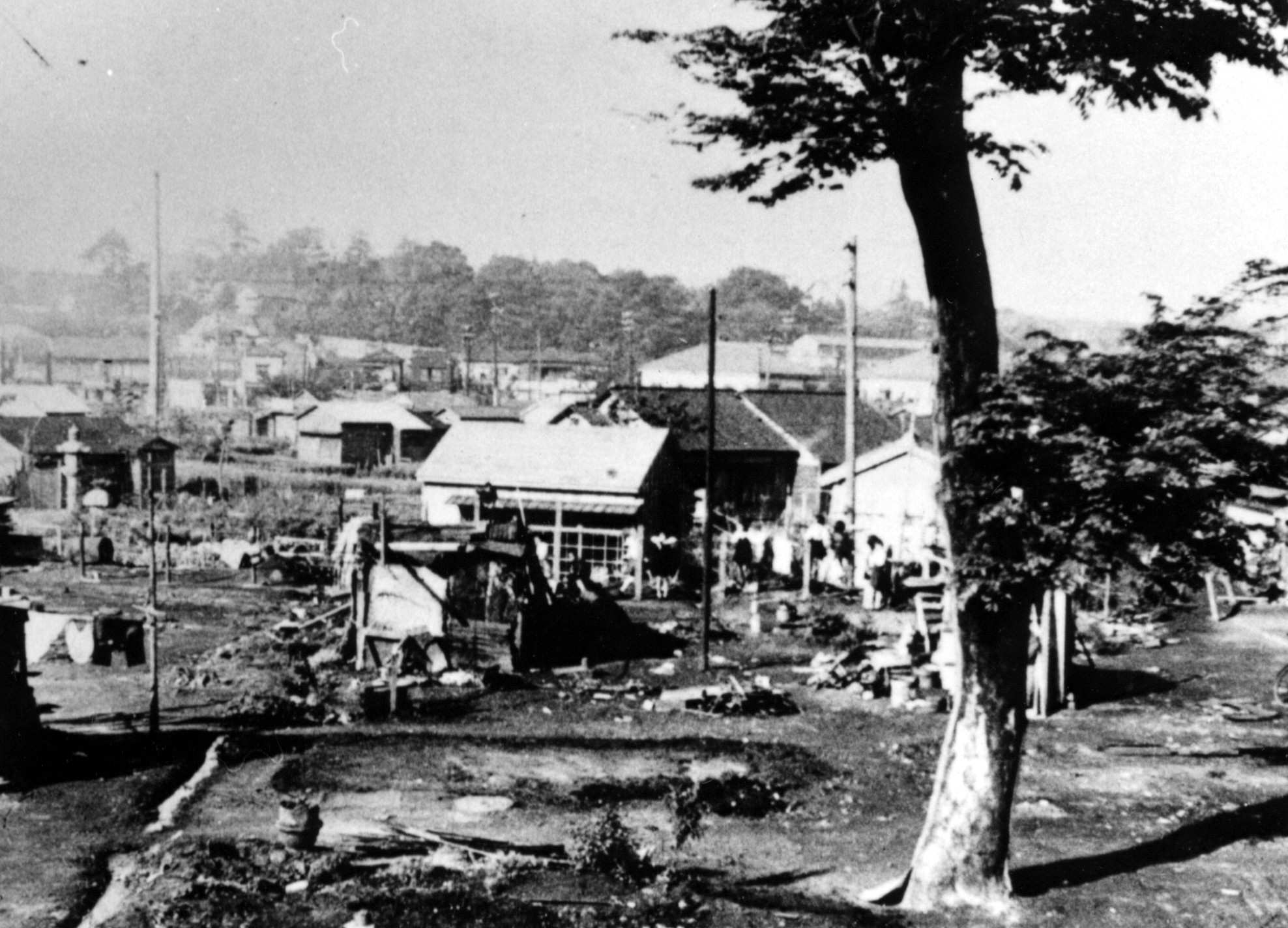

その3日後の5月29日にも空襲があったが、目黒区では、上目黒5丁目の工場に日本軍の小型機1機が墜落して、工場1棟が全焼したのを最後に、直接空襲被害を受けることはなかったが、区内の戦禍は拡大し、学童も苦しい生活に耐えていた。一面の焼け野原でなおも「帝都死守」を続けたものは、なお3万2,064世帯もあり、そのうち3,829世帯は防空壕をそのまま棲み家とした壕舎や仮小屋に起居してきびしい食糧難に耐えている中で、昭和20(1945)年8月15日のポツダム宣言受諾による終戦を迎えた。

こうして、戦争終結までの目黒区の被害は、死者291人、負傷者1,553人、全焼家屋2万6,095戸、罹災者10万3,425人にのぼり、これに疎開者などが加わった結果、昭和15(1940)年10月に19万8,795人あった区の人口も、終戦直後の昭和20(1945)年11月には12万1,333人まで減少した。

戦後の復興の歩み

目黒区では4割も焼失した住宅の復興、疎開先からどんどんと東京に帰ってきた人々の物資調達など戦争直後の混乱は大きかった。

昭和22年4月には、地方自治法が公布され、目黒区も、特別区として地方公共団体の地位を保障され、従前よりは強力な地位を法律上与えられた。

その後、国の統制撤廃による自由販売の拡大、東京都への転入制限への解除等を経て、目黒区の人口は戦前を超えた。

区では、食糧不足や住宅確保の対策に力を入れ、復興を進めていった。

さらに、新しい都市計画により、レクリエーション施設や公園などの文化施設を設置し、25年(1950)頃には、目黒区の今日の原型ができあがった。