浦安市

戦争被害の状況

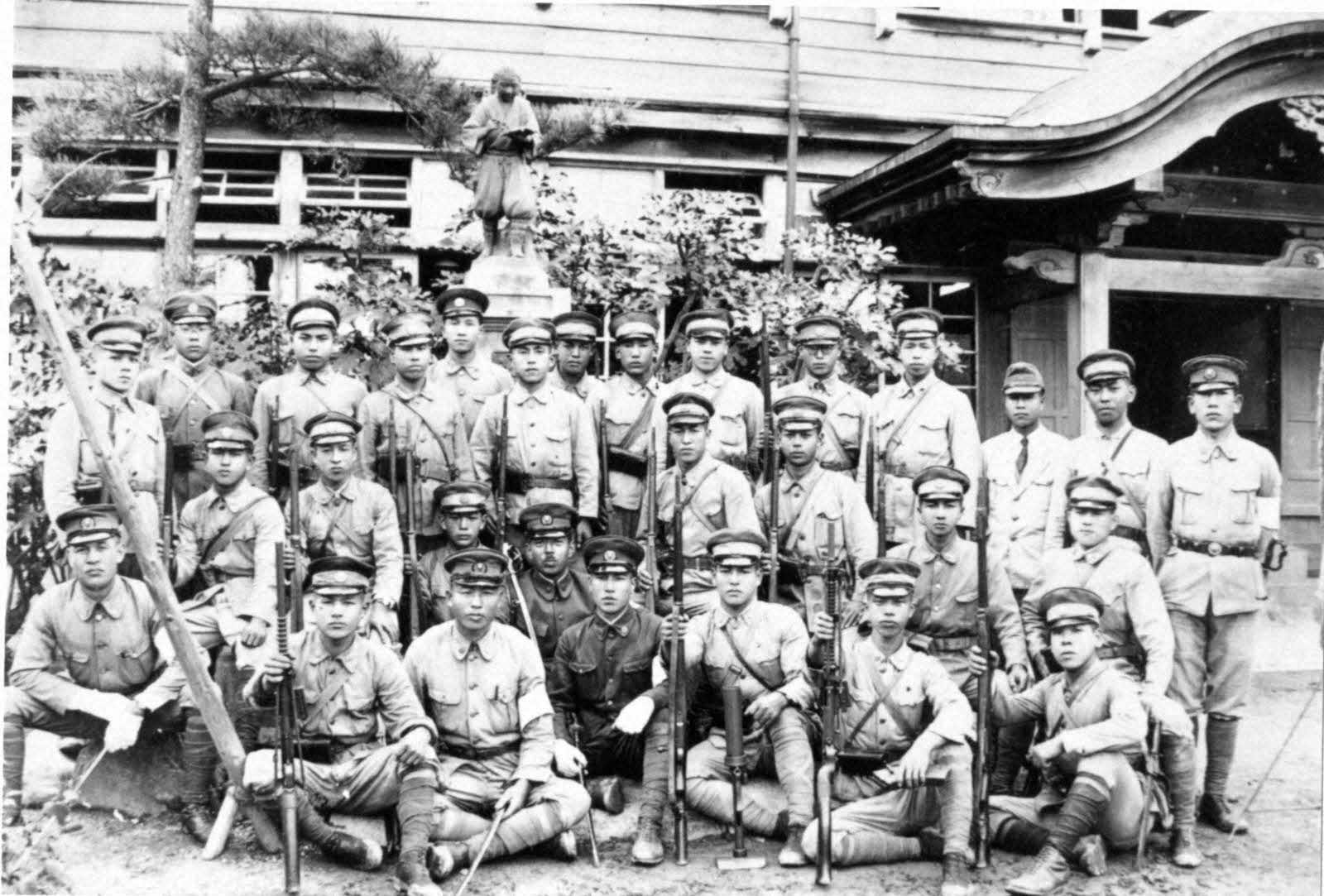

一度に134名が平服で出征

日本が太平洋戦争に突入しようとする1941(昭和16)年7月8日、浦安町では、一度に134名の者が召集を受け、町民は驚きました。ちょうど夏の暑い日でしたが、防諜上応召者は平服で誰にもわからないように出征するようにとのことなので、見送人もなくふだん着のままこっそりと出発しました。

一時に多数の応召者が出たので、留守の間、家族は生活に困り、妻が行商をして細々と暮らしを立てるものや、軍事扶助を受けるものが続出しました。

1944(昭和19)年8月31日から、国民学校東側校舎と幼稚園舎(現在の浦安小学校と若草認定こども園)に、東部第12381部隊(野戦重砲兵部隊)が駐屯するようになり、町内は軍人でいっぱいとなり緊迫感がみなぎりました。

浦安市における戦争被害については、その当時の浦安はまだ小さな町であり、重要な軍事施設などもなかったため、東京やその他の都市のように大規模な空襲にさらされることはありませんでした。しかし、東京に隣接しているため、ときには米軍機の攻撃を受けることもあり、死者が出ることもありました。

主な被害の状況としては、1944 (昭和19)年11月27日、正午過ぎに空襲警報が発令され、B29の編隊が2回にわたり浦安町西部を爆撃。1回目は、猫実西部の記念湯に直撃弾が命中、住人1人が亡くなり、付近の家屋に大損害を与えました。また、一弾は、市内の大蓮寺境内に落下し、煉瓦造り二階建て倉庫一棟が全壊し、このほか本堂、庫裡、台所のガラス障子はことごとく吹き飛ばされ、付近耕地三カ所に大穴が開きました。

2回目は、当代島の稲荷神社境内に爆弾が落下、警防団の団員数人が死傷する惨事となりました。

続いて、1945 (昭和20)年2月19日、B29第四編隊10機は、東京北方を通って船橋方面を旋回し、北方上空に現れ、江戸川沿いに浦安町に接近してきました。午後3時16分、米軍機の腹部から爆弾の落ちるのが見え、その瞬間、当代島西部に3個の爆弾が落下し黒煙が舞い上がりました。このうち一弾は、防空壕に命中し、中にいた5人が爆風に吹き飛ばされ見るも無残な最期を遂げました。

更には、1945(昭和20)年3月10日、東京大空襲です。3月9日、夜半発令された空襲警報は、翌10日の午前2時半ごろまで続きました。房総南部から侵入したB29は、一機また一機と1,000ないし3,000メートルの高度をとり、浦安町上空を西進し、東京に焼夷弾の雨を降らせました。

浦安町にも焼夷弾が大量に投下されましたが、落ちたところが海岸や水田だったので、被害を免れました。爆撃は約2時間続けられ本所、深川、下谷、浅草、城東の下町を中心に東京の4割が焼け、死者7万2千人、焼失家屋約18万棟、37万3千世帯、約100万人が焼け出されました。

恐怖の一夜が明けると、東京方面から浦安町に罹災者が殺到しました。町では早朝から浦安橋通り丁字路付近に罹災者誘導所を設け、罹災者に湯茶と炊き出しを給与し、負傷者には応急処置を施しました。罹災者の顔は薄黒くよごれ、やっと誘導所まで辿りついたが力が尽き果て倒れる者、火傷して苦痛にあえぐ者、親兄弟の生死も判らず、笑うことも泣くことも忘れてしまった少女など、まるで地獄絵を見るようでした。

戦後の復興の歩み

戦後の食糧危機

1945 (昭和20)年8月15日、長い間、町民を苦しめた戦争は終わりましたが、主要食糧と、生活必需品が窮乏、配給量の不足に加え、各地で配給の遅れが続き、悪性インフレも進行しました。

浦安町は準消費地で、土地で生産される米は僅かに全町民の2か月分の消費量に過ぎませんでした。1946 (昭和21)年に入り、町の食糧事情はますますひっ迫し、ムギ、バレイショ(じゃがいも)の出回るまでの応急処置として、6、7月は、各1週間主食欠配もやむを得ない状況となりました。

町では、この食糧危機を打開すべく「浦安町食糧危機突破対策委員会」を組織し、食料獲得のための資金として、全家庭から一人当たり15円の寄付金を集め、この資金を基にして産地から主にサツマイモを購入し町民に配給しました。

塩の配給も円滑を欠き、海水を焚いて作った闇塩を買ったり、砂糖の欠配からサッカリンやズルチンを使用するなど、生きるためにあらゆる工夫を凝らしましたが、このような物資欠乏の時期は、その後4,5年続きました。

1949 (昭和24)年にはインフレも一応終結して物価も次第に安定し、人々の心も復興に向いてきましたが、この年の8月31日、町は戦後最大の台風に見舞われ、家屋、堤防等に甚大な被害を受け、町民はこの痛手から立ち上がるのに永年の歳月を要することとなりました。

この内容は、以下の文献を参考に編集しました。

・「浦安の歩み」浦安町役場

・「災害と戦ってきたまちー浦安市災害調査報告書ー」浦安市教育委員会