流山市

戦争被害の状況

馬と兵士に食糧を供給

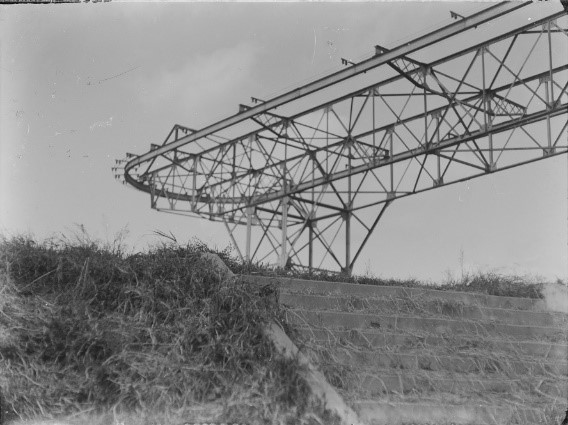

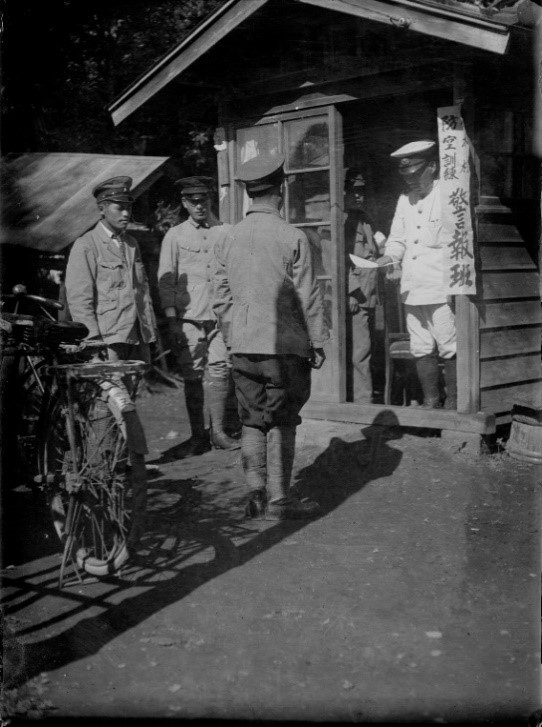

流山の軍事的な施設としては、東京から陸軍秣倉庫が移転し、1925(大正14)年に、現・流山9丁目に陸軍糧秣本廠流山出張所(通称「流山糧秣廠」)ができました。糧秣廠は馬糧を保管する倉庫ですが、干し草に塩や鰹節・氷砂糖を混ぜて圧縮した「携帯馬糧」の製造も行われました。後に人の食糧も扱われ、戦場で使う炊飯用の釜といった器械類も保管するなど機能を拡大しながら運営されました。このように機能が拡大していった結果、開庁時に33人だった職員も終戦時には283人、勤労奉仕230人になっています。

流山に糧秣廠が置かれた理由は、輸送が便利であると考えられており、当時は流山線赤城駅(現・平和台駅)から糧秣廠へ干し草を運ぶための引き込み線が引かれていました。

また、現在の駒木台と隣接する柏市柏の葉地区には、陸軍柏飛行場がありました。

戦後の復興の歩み

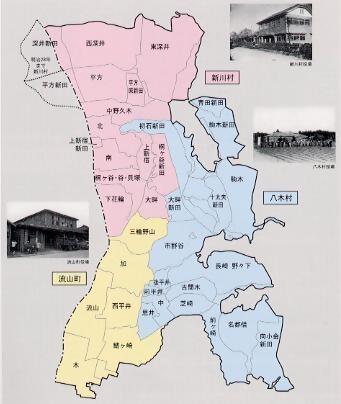

一町二村の合併

終戦後、GHQの指令によって、軍国主義の撤廃と、民主主義化が進められましたが、戦争で荒れた人々の生活は大変苦しいものでした。また荒廃した地方の財政を立て直すため、全国的に町村の合併が進められました。

1950(昭和25)年、野田町が近隣の村を合併して野田市となったのをきっかけに、流山町・八木村・新川村・小金町が合併促進協議会を設置しました。

しかし、小金町は離脱、また八木村、新川村の一部には反対もありましたが、1951(昭和26)年4月1日、一町二村が対等合併し、江戸川町が誕生しました。

なお、翌年町名は、東京都江戸川区とまぎらわしいので、流山町に変更されています。