成田市

戦争被害の状況

戦中戦後の人々の生活

日中戦争から太平洋戦争へと、戦時色が深まるにつれて、町村の人々の生活にも大きな変化が表れてきた。

各町村の部落会や町内会は、はっきりと町村の統率のもとに入ることになり、さらにその下に、10戸内外を単位として隣組が結成された。隣組は、国の一番末端の組織として、さまざまなかたちでの戦争への協力や生活に必要な物資の配給など、人々の生活に密着したところで重要な役割を果たした。

戦争が長期化するとともに、あらゆる面での物資の不足が深刻なものとなった。「ぜいたくは敵だ」というスローガンのもとに、生活の切りつめが要求され、米など主要な食糧や衣料などの生活必需品が、通帳や切符で配給された。昭和17年(1942)ごろから、成田町では米麦のかわりに乾めんやさつまいも、あるいは小麦粉などの配給が割り当てられることがふえていった。

当時、銅や鉄などの金属資材は軍需用が最優先されていたが、それでも足りなくなり、民間からの回収が強力に進められた。鉄道沿いに数百枚建てられていたようかんの看板も献納され、成田山の三池大僧正の銅像も献納されて台座だけになってしまった。太平洋戦争末期になると、学生服の金ボタンも回収の対象となったほどである。

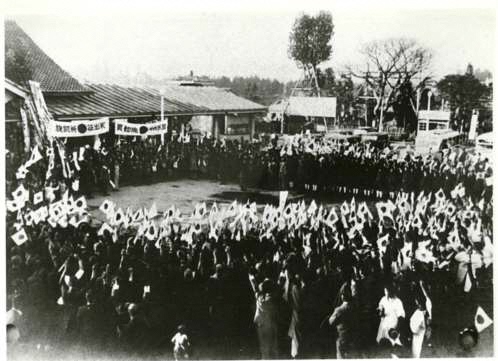

戦争が厳しくなるにつれて、市域から召集される従軍兵士の数もふえていった。

従軍兵士や遺家族に対して、物心両面からの救援活動が隣組を中心に活発に行われた。慰問袋の発送もその一つであり、市域からも衣料や菓子、雑誌などが袋につめられて戦場の兵士に送られ、児童の絵や慰問文も喜ばれた。

男性の多くが戦場にかり出されるなかで、女性の果たす役割は大きなものとなった。成田町の婦人会も出征兵士の見送りや、戦死者の慰霊、傷病兵の慰問など活発な奉仕活動を行い、その他非常事態が起こったときの炊き出しや貯金などさまざまな活動が行われた。

米軍による本土の空襲は、昭和19年ごろから激しくなり、14年に発足していた警防団が中心となって、市域でも防空体制の整備につとめた。成田周辺での直接の被害は軽微だったが、上空を米軍の大編隊が通過するため、町村民の恐怖の思いは切実であった。防空壕も掘られ、成田山では本堂に黒幕をたらして光がもれぬようにして、諸行事を執り行ったということである。

(成田市発行「図説 成田の歴史」(1994年発行)より抜粋)