松戸市

戦争被害の状況

戦時下を生きる人びと

日中戦争の長期化を受けて1938(昭和13)年5月に施行された国家総動員法を皮切りに、軍事最優先の経済統制がはじまると、市域の人びとも今まで以上に苦しい生活を強いられます。さらに、政府命令の伝達・遂行と相互監視を目的とする隣組や空襲に備える警防団など、「銃後奉公」の組織も相次いで作られました。

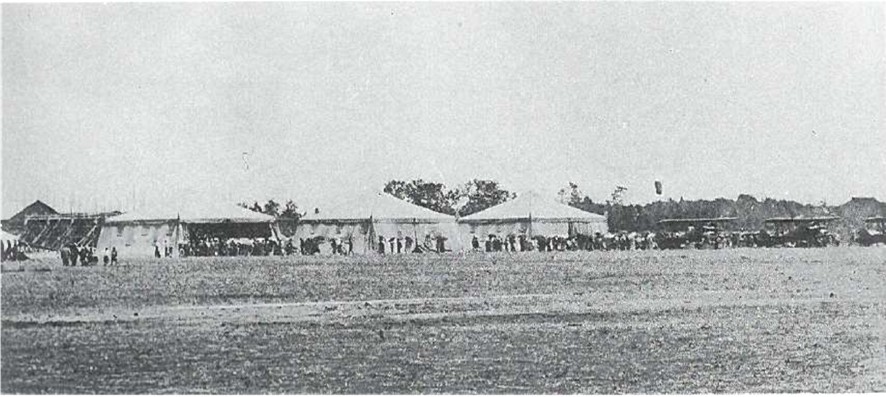

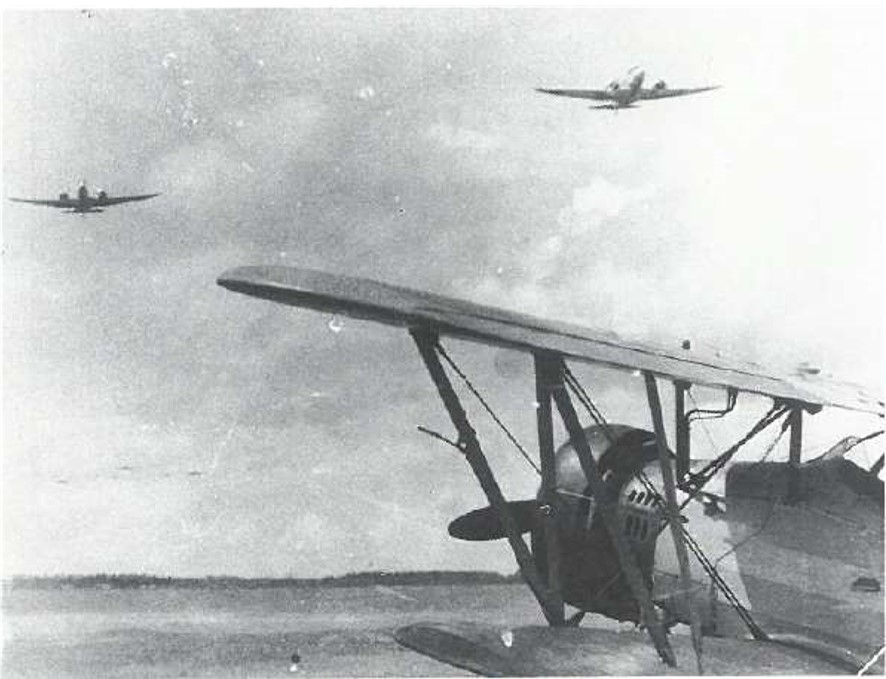

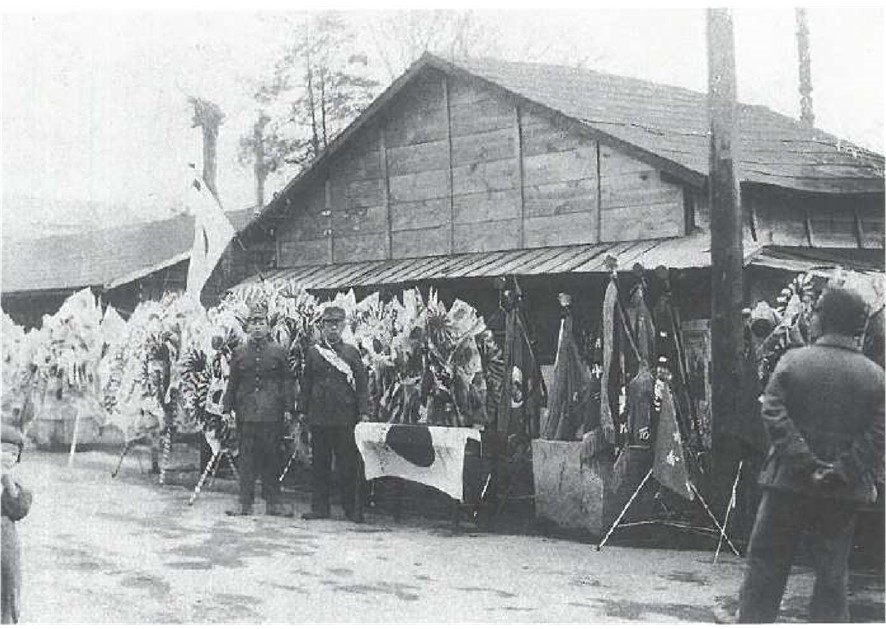

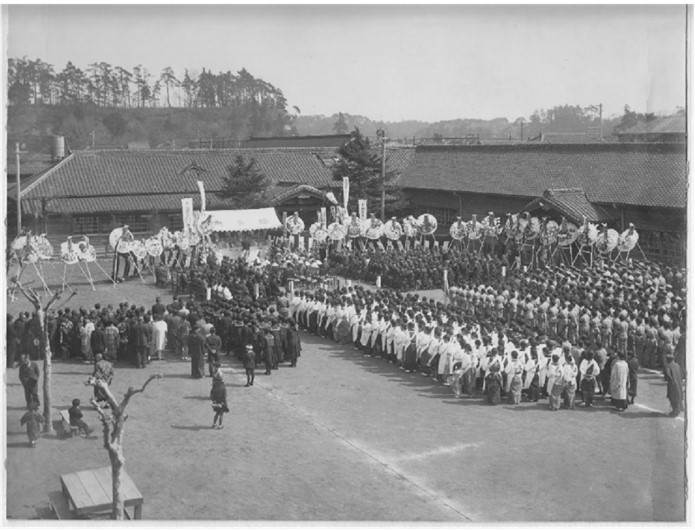

1941(昭和16)年12月に太平洋戦争が始まると状況はさらに悪化します。食料と生活必需品の不足にくわえ、成年男子が戦地へ送り込まれたことで労働力が不足し、学生や女性、中高年の人たちが軍需工場や農作業に駆り出されました。1940(昭和15)年に民間のパイロット養成を目的に作られた松戸飛行場(現 松飛台一帯)も、戦局の悪化にともない特別攻撃隊の中継地点としての役割を担いました。

老若男女を問わず誰もが戦争と死を突き付けられる日々は、1945(昭和20)年8月15日にようやく終わりを迎えます。

戦後の復興の歩み

戦後の発展

太平洋戦争末期、東京を空襲するB29は駿河湾方面上空から本土に侵入し、目的地に爆弾を投下後、松戸市域上空を経て九十九里浜から海上に離脱するコースをとっていました。爆弾を投下したB29は、日本軍の追撃(迎撃機および高射砲)をかわすために高高度に上昇し、高速で離脱を図りました。

そのため、機体を最大限に軽くすること、安全のために爆撃架に残っていた爆弾を捨てたと思われる空襲が松戸市内で確認されています。当時、攻撃目標となるような重要な軍需工場などは無いにもかかわらず、空襲の被害が報告されているのはそのためと推測されます。一方で、松戸市では一面が焼け野原になるような被害は受けなかったことから、東京などに比べ復興が早かったといえます。

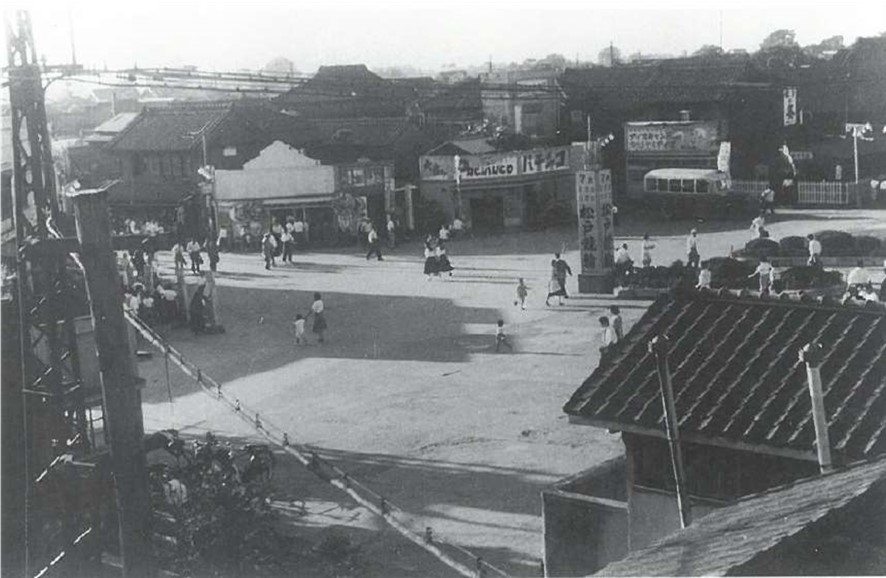

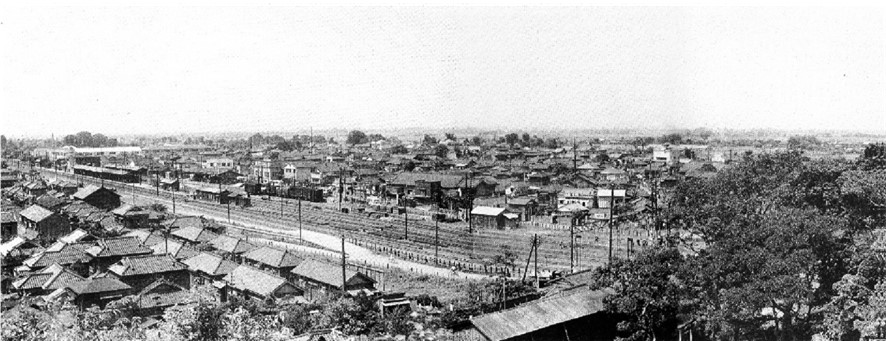

戦時中の昭和18年、松戸町・高木村・馬橋村が合併し、県下7番目の市として松戸市が誕生しました。終戦後の食料・衣料などの日常生活物資の不足からくる全国的なインフレ、また、政治・社会体制の大きな変革の中で、誕生間もない松戸市の都市づくりは始まります。

昭和30年11月、日本住宅公団(現UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が、金ケ作地区に大規模な住宅団地の造成計画を発表しました。常盤平団地と名称が決まり、入居が始まったのは35年4月です。

常磐線は古くからある路線で、電化以前に複々線化されたり、昭和10年代に北小金駅で出征の見送りがされたりと、以前から人々の移動手段になっていました。常磐線で上野まで1本で移動でき、都内への通勤圏である松戸市は、ベッドタウンとして人気が出て人口が急増し、その後の発展への足掛かりとなりました。