富士見市

戦争被害の状況

富士見市の戦時下のようす

1944年(昭和19年)、米軍による空襲が激しくなり、富士見市域でも小型戦闘機が現れ、機銃掃射による攻撃が行われるようになりました。

東京付近への夜間の空襲に対処するため、東京の周縁に高射砲、その外側に照空灯が配置されました。大宮から所沢まで担当する照空大隊の本部(陣地)が当時の鶴瀬村内(現・鶴瀬東)に置かれました。照空灯は、市域では下南畑と水子にも設置されました。3カ所合わせて200人程度の兵員が配置されました。

空襲が激しくなると、親類や知人を頼って富士見市に疎開してくる人が増えました(縁故疎開)。1945(昭和20年)4月2日未明、B29爆撃機が時限爆弾を投下し、市内で6人の方が命を落としました。

戦後の復興の歩み

富士見市の復興と発展

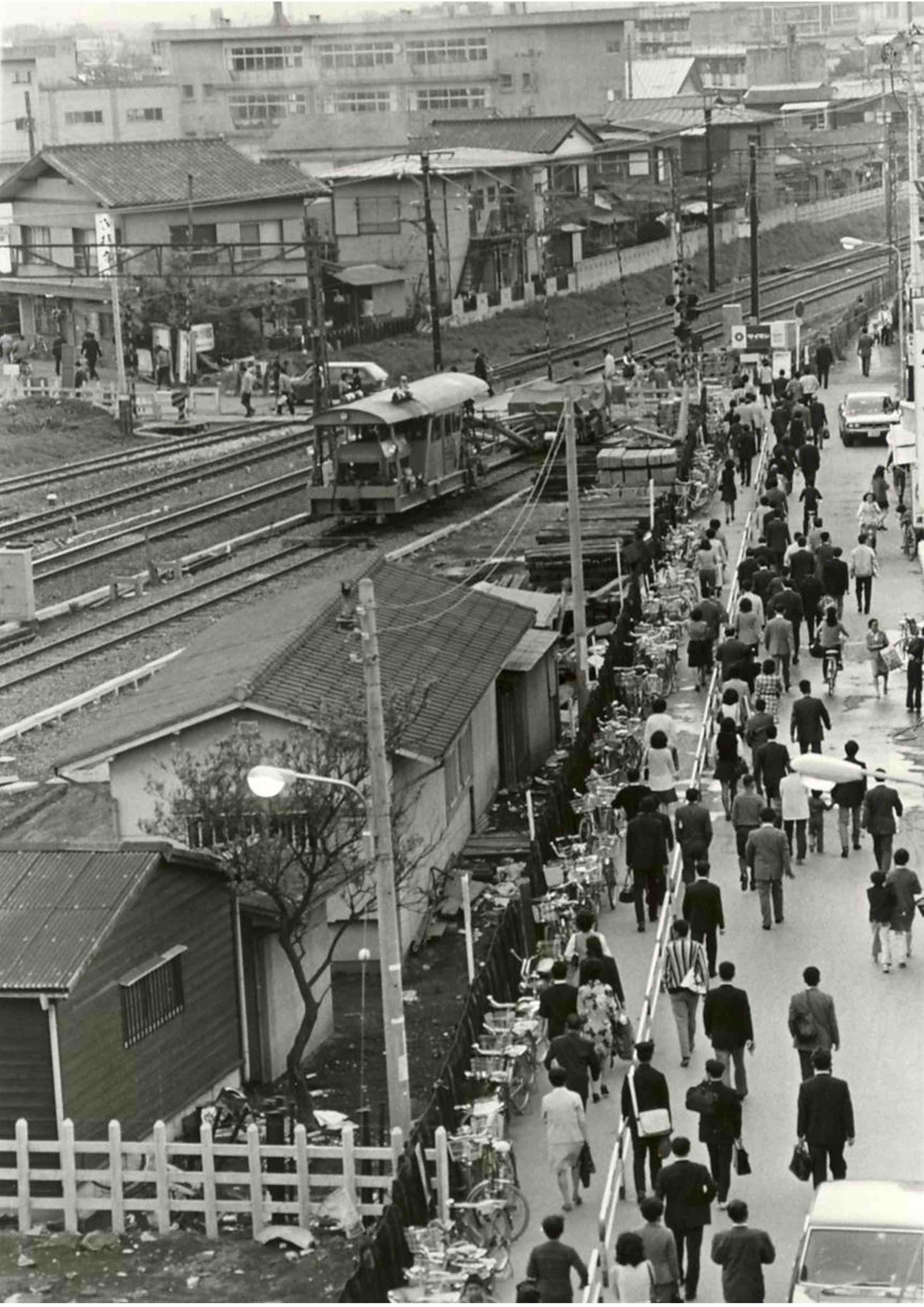

東京が戦災から復興し経済成長が進むと、人口の集中も進みました。大都市で働く人々の住宅地が不足し、住宅化の波が広がり、1957年、鶴瀬団地の入居が始まりました。人口は急増し、1964年、富士見は町制を施行しました。人口はなおも増加し続け、1970年に市制の要件である5万人を超え、1972年には市制施行しました。

首都近郊という都市の強みを活かし、ベッドタウンとして、人口増加を活力に発展を続け、2022年に市制施行50周年を迎えました。

現在は人口約113,000人(2025年7月)となっています。

1987 年に「非核平和都市宣言」を行いました。平和の尊さを未来へ語り継ぐために、この年から毎年ピースフェスティバルが開催されています。さらに、同年に市民活動により「富士見平和かるた」も製作されました。かるたの売上金と寄付金により1995年、市役所の前に「平和の鐘」が建立され、市に寄贈されました。