北本市

戦争被害の状況

学童疎開先となった農村

純農村であった北本市域は、戦禍による大きな被害こそ受けませんでしたが、昭和19年6月半ばに至って米軍の本土空襲が激しくなると、毎日のように警戒警報や空襲警報のサイレンが鳴り響いていました。石戸国民学校の「学校日誌」によれば、警戒警報発令・解除に関する記事は、昭和18年度から登場し、その数は4回でしたが、昭和19年度に入ると一気にその数を増し、延べ120回に及んでいます。とくに昭和19年11月以降その頻度を増し、一日に2回警戒警報が発令されたり、空襲警報も発令されるようになりました。昭和20年を迎えると、戦況は一段ときびしさを加え、ほとんど毎日警報が鳴り響き、一日に3回以上警報が発令されることも珍しくなくなりました。そして2月には、B-29の空爆による空襲警報の頻度がにわかに増加しました。

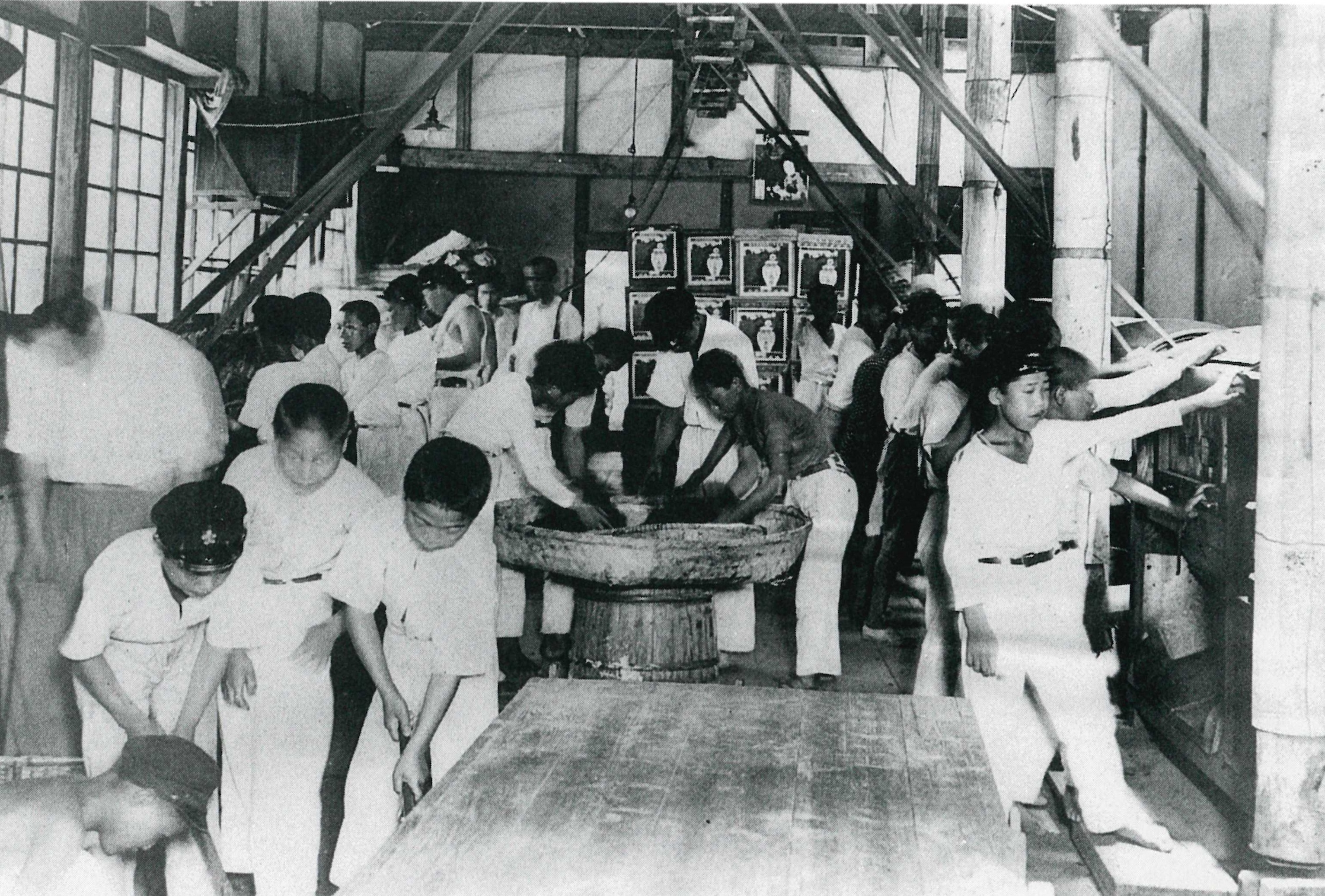

こうした中、昭和19年6月に学童疎開促進要綱が閣議決定されたことで、同年8月27日、日本橋の問屋街にあった久松国民学校の児童も疎開することになりました。「久松小学校八十年史」によれば、当時同校は1,200名の児童を擁するマンモス校でしたので、縁故疎開者600名、残留者300名を除く約300名が北足立郡下1町3か村、7か寺に分散して集団疎開しました。北本市域では、6年生女子16名、4年女子32名、教員男女各1名、寮母1名が寿命院に、6年女子16名、4年男子24名、教員男女各1名、寮母1名が多聞寺にそれぞれ分宿し、中丸国民学校の一部を借りて授業を受けていました。しかし、昭和20年3月2日、6年生女子は卒業式出席のため東京に帰り、同年3月9日の東京大空襲に遭遇してしまいました。

なお、縁故疎開学童の転入によって、石戸・中丸両国民学校の児童数は昭和19年の2学期から急増し、翌年になると1,000名を超える大規模校となりました。

(参考文献:北本デジタルアーカイブズ)

戦後の復興の歩み

「緑に囲まれた健康な文化都市」を目指して

高崎線で上野駅まで50分程度で通勤が可能な距離にあった北本市域は、昭和30年代後半から、東京のベッドタウンとして急速に人口が増え、昭和35年に15,483人であった人口は、昭和60年には58,172人と25年で4倍弱も増えました。人口の増加とともに、昭和34年に北本宿村から北本町へ、昭和46年には北本市になりました。都市開発によって緑も減っていきましたが、「緑に囲まれた健康な文化都市」を目指し、武蔵野台地の豊かな緑を守り、美しい里山や雑木林が暮らしと隣り合う、穏やかな緑のグラデーションを描くまちへと成長していきました。今でも、高尾宮岡ふるさとの緑の景観地や高崎線沿線の雑木林など、都市部にありながら自然を多く残し、市民や北本市を訪れる人たちの癒しの空間となっています。