みなかみ町

戦争被害の状況

戦火をくぐり抜けた、みなかみ町の記憶:家庭防空群から地下工場建設まで

利根川の最初の一滴を生み出す群馬県みなかみ町。豊かな自然環境と美しい景観で知られる地域と、この地で培われた暮らしの文化が世界的に評価され、2017年6月「ユネスコエコパーク」に認定されました。しかし、その歴史には、太平洋戦争の激動の時代も刻まれています。

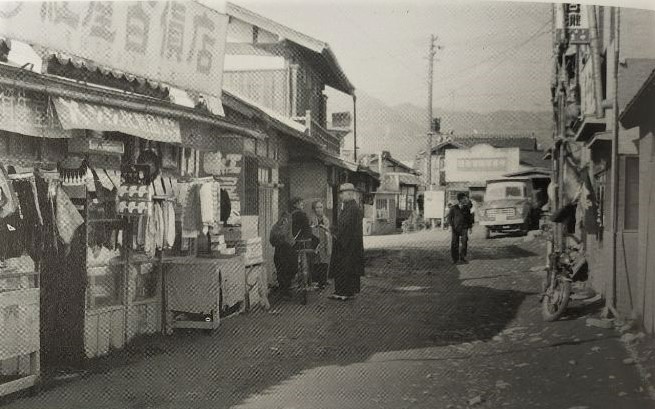

みなかみ町は、戦時中も美しい自然に囲まれた地域でしたが、その街並みや日常生活も戦争の影響を免れることはありませんでした。食料や物資の不足が日常化し、人々は配給制度に依存して生活していました。市場に並ぶ商品も限られ、家庭では自給自足を余儀なくされました。学校教育も戦時色が強まり、子どもたちは国防婦人会の活動に参加し、戦争協力を求められました。

昭和12年10月施行の「民間防空法」に基づき、みなかみ町でも各市町村に家庭防空群が組織されました。これは、主に婦女子を対象としたもので、家庭における防空訓練が重点的に行われました。各家庭には防火バケツ、火はたき、防火砂、防空頭巾などが用意され、在京軍人会の幹部などが指導にあたりました。訓練は日夜行われ、焼夷弾落下による火災防止と人命救助が主な内容でした。

焼夷弾落下を想定した訓練では、落下した焼夷弾を火はたきで消し、バケツリレーで消火するという、今となっては荒唐無稽に思える訓練が行われていました。しかし、当時の住民は真剣に訓練に取り組んでいたのです。

戦争が本格化するにつれ、国民貯蓄の増強と国債の消化が強く求められました。各地域に国民貯蓄組合が結成され、郵便貯金や産業組合貯蓄などが義務づけられました。農家は農産物売上金を貯蓄させられ、米、麦、繭などを強制貯蓄として積み立てました。年々増額させられた貯蓄額は太平洋戦争によって更に増大し、住民にとって大きな負担となりました。

昭和19年には、戦況はすでに日本にとって不利な状況となっていました。船舶や航空機の不足は深刻で、航空機燃料として山野に眠る松の根から抽出する松根油が利用されるようになりました。この松根は、各家庭に強制的に割り当てられ、供出されました。

昭和20年、本土上空の制空権は敵国に握られ、住民は壮年男子の姿を見ることができませんでした。軍部からの通牒によって、土蔵の壁は墨汁で黒く塗るなどカモフラージュされ、防空壕が掘られました。

また、みなかみ町には、海軍施設部によって地下航空機製造工場の建設が進められました。軍用道路の開削は、古木や家屋を破壊しながら強引に進められ、学徒動員によって集められた学生などが道路建設に駆り出されました。

地下工場の掘削工事は、近隣の発電所工事に従事していた労働者によって行われ、深いものでは150メートルにも及ぶ巨大な地下空間が作られました。工事現場からは、コンプレッサーや削岩機の轟音、ダイナマイトの爆発音が響き渡り、戦場さながらの喧騒が続きました。

戦後の復興の歩み

山里の記憶:みなかみ町における戦後復興と人々の暮らし

終戦後、みなかみ町は、物資不足、食糧難など、多くの困難に直面しました。しかし、住民は持ち前のたくましさで、懸命に生活を立て直そうと努力しました。

戦時中は、食糧確保が最重要課題となり、農家は保有米を残すのみで、産米は全量供出となりました。米の自由転売は禁止され、農家は甘藷や代用品のパン、団子などを食生活の中心にせざるを得ませんでした。塩の不足は深刻で、農家は自家用の味噌、醤油作りにも苦労しました。戦後、供出はなくなりましたが、配給もなくなり、しばらくは食料の確保に苦労していました。

昭和6年に上越線が全線開通し、昭和22年には全線電化されました。そのため東京などからの旅客数が増加し、山岳地帯は登山が盛んになりました。主に学生の山岳部が谷川岳を目指して多くの人が訪れるようになりました。

上越線の沿線にはスキー場が数カ所あり、戦後しばらく経つと登山とスキーでブームと言われるほど来場者が増加しました。

また古くから温泉が湧き出る地域であり、鉄道の開通により多くの旅客を移送することが可能となるなど、交通の利便性が高くなり、温泉を楽しむ多くの宿泊客が訪れました。現在では、宿泊施設を伴う温泉地は18箇所にものぼり、「みなかみ18湯」と称され観光の中心となっています。

農家は稲作と養蚕を中心に従事し、農地の多くを田んぼや桑園として耕作しました。

昭和20年頃までの果樹栽培は柿、梅が主要でしたが、昭和10年頃から林檎の栽培が始まり、戦後には盛んになりました。その後も果樹園として主要な品目となり現在も果樹農家が営農を続けています。林業は、燃料用の薪として戦前から重要な産業であり、戦中は供出したり自家用消費したり、戦後も燃料として重要であり、またキノコの原木として活用しました。

昭和20年代~30年代になると首都圏に人口が集中し水不足が深刻となり、また台風による利根川の氾濫など災害が発生しました。そのため、利根川水系の最上流部である当町には、治水・利水のため複数のダムが建設されました。現在では、利根川の最初の一滴を生み出す町として首都圏の水瓶と称され、大小7つのダムと13箇所の発電所が設置されています。蓄えられた水は、利水、治水、発電などに利用され、首都圏3,000万人の暮らしを支えています。近年は豊富な水を活かしたアウトドアスポーツも盛んに行われています。

2025年、私たちは被爆80周年という重要な節目を迎えます。現在のウクライナ情勢や中東情勢が深刻化している中で、約80年前に日本全国で実際に戦争による被害がもたらされたことを振り返り、その教訓の未来への継承が重要です。