高崎市

戦争被害の状況

米軍機による高崎の空襲

太平洋戦争が終わる昭和20年(1945年)に入ると、米軍機による日本本土空襲も本格化してきました。2月10日以降、米軍に占領されたマリアナ諸島(サイパン島、テニアン島、グアム島など)から飛来する大型爆撃機B29によって、太田の中島飛行機工場などが空襲を受けるようになり、7月10日には、航空母艦から飛び立った小型艦載機230機余りが県内各地を空襲しました。

高崎が初めて空襲されたのがこのときでした。早朝から、空襲警報発令と同時に再三にわたり多数の艦載機が来襲、北通町の本元寺や田町、羅漢町などが機銃掃射やロケット弾で攻撃され多くの死傷者が出ました。

7月末には高崎、前橋、桐生、藤岡などにB29が飛来、「マリアナ通信」などの宣伝ビラをばらまきました。中には空襲を予告し、住民に避難を勧告するビラもありました。

8月5日夜、米軍の予告どおり前橋は、テニアン島から出撃した100機ほどのB29による激しい焼夷弾攻撃を受け、死者535人、負傷者600人、家屋の全半焼1万軒以上という大きな被害を受けました。同夜、高崎にもB29数機が来襲し、末広町・請地町・成田町・昭和町・住吉町・台町・上並榎町などが爆弾攻撃され、大勢の人が死傷しました。

高崎が受けた最も大きな空襲は、8月14日深夜から15日早朝にかけ、B29により繰り返し行われた焼夷弾爆撃でした。江木町・東町の軍需工場や、旭町・白銀町・通町・田町・連雀町・宮元町などの官公庁や住宅の密集する市街地が狙われました。また、下斉田町・台新田町や下佐野町・上佐野町、石原町などの市南東部と、北部の飯塚町・塚沢町にも多くの焼夷弾が落とされました。市内各地で火災が発生し、多数の人たちが死傷したり家を失いました。

8月15日正午、終戦を告げる昭和天皇の詔勅がラジオで放送されていた時、高崎の街のあちこちでは、火災にあった建物がまだくすぶり続けていたのです。

当時の商工経済会高崎支部の調査によると、子どもから老人まで、男性6人、女性15人が亡くなり、33人が負傷しました。罹災戸数は839戸、罹災者3,624人、罹災面積25万平方メートルにのぼり、前橋・伊勢崎と並んで高崎も戦災都市の指定を受けたのです。

(清水吉二)

戦後の復興の歩み

子ども博の開催

戦争による荒廃からの復興と、新生高崎の建設を目指して、昭和27年4月から5月にかけて、観音山丘陵で「新日本高崎子ども博覧会」が開かれました。

未来社会を担う子どもの育成と観光高崎をアピールした会場には、50日間で50万人が来場しました。会場は後に遊園地の「高崎フェアリーランド(のちのカッパピア。現在は観音山公園)」となりました。

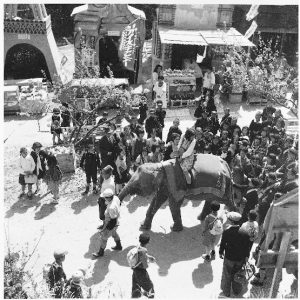

一番の人気者はタイから贈られた象の「高子」(伊藤富太郎氏撮影写真 高崎市中央図書館蔵)

高崎市民オーケストラ(のちの群馬交響楽団)の結成

終戦の年の11月、戦争ですさんだ人々の心を音楽でいやそうと、戦前から音楽活動を続けていた丸山勝廣が中心となって結成された「高崎市民オーケストラ」には20人ほどの若者が集まりました。会長になったのは井上房一郎でした。21年には「群馬フィルハーモニー・オーケストラ」と改称され、38年に現在の「群馬交響楽団」と改められました。

「群馬フィルハーモニー・オーケストラ」のメイン舞台を建てようという声が盛り上がり、昭和36年高松町に群馬音楽センターが完成しました。建設のため市民を中心に約1億円の募金が集まりました。市民の理解と協力で完成し、まさに「ときの高崎市民之を建つ」の記念碑にふさわしい殿堂となりました。高名な建築家であるアントニン・レーモンドの設計による雄大な建物は、全国の注目を集めました。

完成した音楽センターで開催された演奏会((公財)群馬交響楽団所蔵)