前橋市

戦争被害の状況

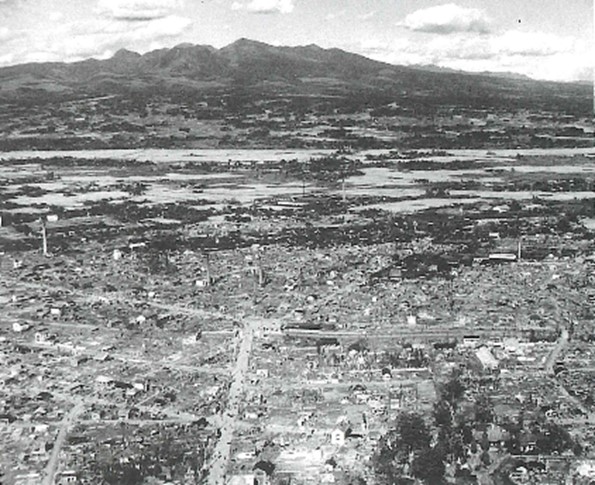

街の約8割を焼き尽くした8月5日の大空襲

本市は、昭和20年8月5日に大規模な空襲を受けました。

午後10時30分頃、4カ所に投下された照明弾で前橋空襲は始まり、B-29型爆撃機92機が691トンの焼夷弾、17.6トンの破砕(はさい)爆弾、15.2トンの一般爆弾が投下されました。約1時間15分の空襲により、本市は外郭の住宅地を残しただけで市街の約8割が焦土と化し、全市20,871戸の内全焼11,460戸、半焼58戸にのぼり、死者は600人近く、負傷者は600名以上に達しました。この空襲で特に多くの死者を出した場所は、市の中心部を流れる広瀬川に架かる比刀根橋わきの防空壕やその周辺、そして細ケ沢十字路の水路でした。当時、市内で模範とされていた比刀根橋わきの壕周辺は、一面火の海となり、壕内にいた多くの人が煙と熱気で窒息死し、十字路では、市外へ逃げる途中の人たちが猛火にまかれ水路の中で亡くなりました。

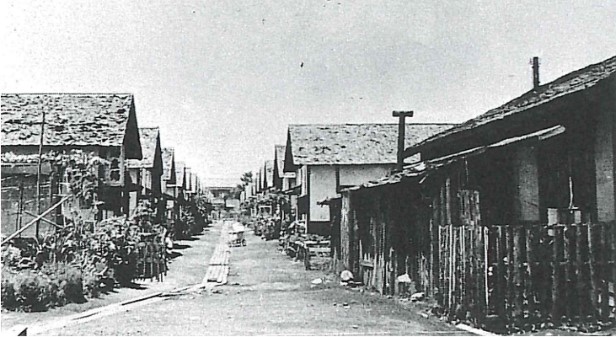

戦後の復興の歩み

新しい価値の創造都市を目指して

焼け野原となった郷土を復興するため、当時の市民が力を合わせ、苦境のどん底から立ち上がり「近代都市・前橋」の基礎を築きました。終戦の翌年、本市は全国の罹災都市とともに、国の補助を受けて特別都市計画施行都市に指定され、土地区画整理事業、道路の新設や拡幅、公園の設置、街路樹の植栽など県都にふさわしいまちづくりを始めました。緑豊かな前橋駅前のけやき並木はこのころ植えられたものです。昭和25年には、前橋公園に競輪場が開設され、戦災復興以来、多面にわたり市の財政を助けています。その3年後に町村合併促進法が施行され、昭和42年までに周辺の各市町村を編入しました。昭和30年代から40年代にかけては、経済の高度成長期を迎え、工業団地を造成し企業誘致を積極的に推進し、「消費都市から生産都市へ」と大きく変貌しました。昭和50年代以降、心の豊かさを求める時代になり、文化やスポーツに対する関心も高まり、昭和58年には「あかぎ国体」が本市を主会場に開かれ、市民の力で成功に導きました。また、戦後いち早く進めた水と緑を基調にした都市づくりは、全国有数の「潤いのあるまち」として高い評価を受けるようになりました。平成13年には特例市の指定を受け、平成16年に大胡町・宮城村・粕川村と合併。平成21年には県内初の中核市へ移行するとともに、富士見村と合併。令和4年には市政施行130周年を迎えました。現在は平成30年度にスタートした第七次総合計画のもと、「前橋らしさ」を発揮しながら、「新しい価値の創造都市」を目指しています。

令和7年、戦後80年という節目の年に、「前橋空襲の記憶を風化させない」という市民の熱意により「前橋空襲と復興資料館」が開館しました。また、前橋空襲による犠牲者を追悼し、市民一人一人が恒久的な平和を祈る機会とするため、8月5日を「まえばし平和祈念の日」と定め、戦争の悲惨さや平和の尊さを再認識することにより、これらを後世に継承していきます。

関連リンク