神栖市

戦争被害の状況

神雷部隊の誕生~特攻機・桜花と神之池海軍飛行場~

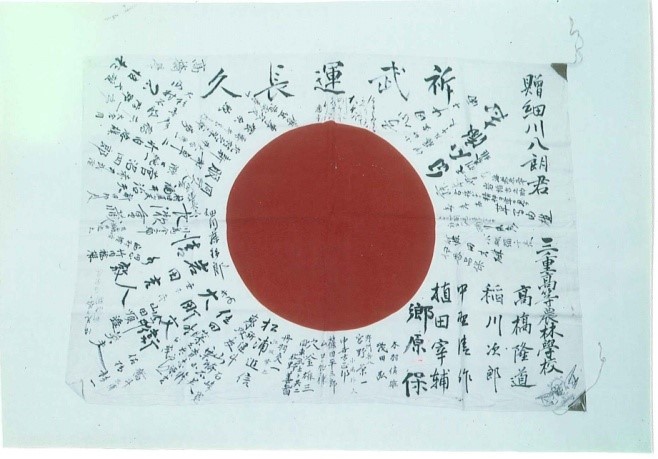

神之池海軍飛行場は、戦闘機訓練基地として開設されましたが、1944(昭和19)年10月に誕生した空中特攻専門部隊である第721海軍航空隊(通称神雷部隊)の移転により、特攻機“桜花”の訓練基地へと変わりました。

人間爆弾と呼ばれた桜花は、母機である一式陸上攻撃機に吊り下げられ、目標に近づいたところで切り離されると、そのまま敵艦に体当たりするというものでした。1200キロの爆弾に翼と噴射ロケットをつけた小さな飛行機のような形をしていますが、着陸用の車輪はありません。目標に命中させるため人間が操縦することから、ひとたび発射されると再び生還はできないのです。

桜花の飛行訓練は、爆薬の重さに相当する水や砂を積んだ訓練機が、母機から投下された後、滑空し、着陸用ソリを使って砂地を滑走するという特殊なものでした。この訓練中の事故により亡くなる人もいました。

戦後の復興の歩み

鹿島開発への途

戦後10年が経った1955(昭和30)年、市内にあった旧内閣中央航空研究所用地・旧神之池基地が自衛隊基地の候補に挙がりました。まだ戦争の記憶が残る住民たちは、ふたたび「基地のまち」になることへ強く反発、また農林省が開拓政策の立場から基地計画の反対を表明したことにより、防衛庁は基地計画を断念せざるをえませんでした。

しかし、この後、海洋に面した広大な土地、霞ヶ浦・北浦など豊富な水資源に恵まれていることが注目され、この地域を大きく変貌させる鹿島開発への途を歩みはじめることになります。

高度経済成長期の1960(昭和35)年、「鹿島灘沿岸地域総合開発の構想(試案)」が作成され、翌年鹿島開発が本格的にスタート。茨城県東南部の中核拠点づくりを目指した国家プロジェクトとなり、巨大な人工掘込式港湾の鹿島港を中心に、鉄鋼、石油化学、電力などの総合臨海工業地帯が形成され、現在の神栖市へとつながっているのです。