土浦市

戦争被害の状況

ふたつの航空隊が身近にあった土浦

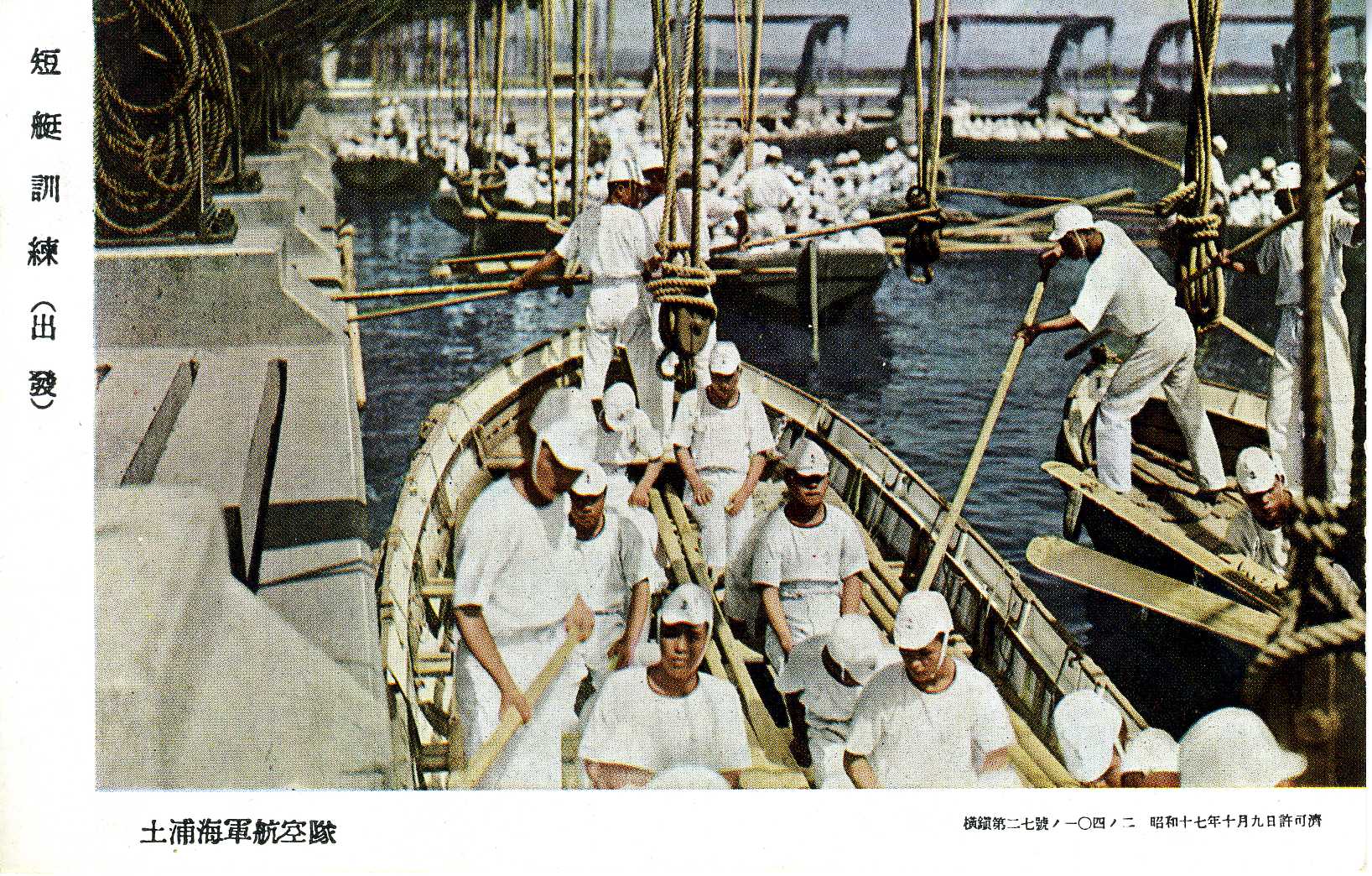

土浦町と真鍋町が対等合併し土浦市が市制施行した1940(昭和15)年には、隣の阿見村に土浦海軍航空隊(通称「予科練」)が誕生しました。土浦海軍航空隊と1922(大正11)年に解隊した霞ヶ浦海軍航空隊の、ふたつの航空隊の存在は町の様相に大きな影響を与えています。とくに昭和15年以降の土浦の町場は、予科練生の休日の外出先として、市内の「クラブ」「下宿」と呼ばれた民家や「指定食堂」が大いににぎわうなど、航空隊の活動を下支えする海軍の町としての性格をもっていました。

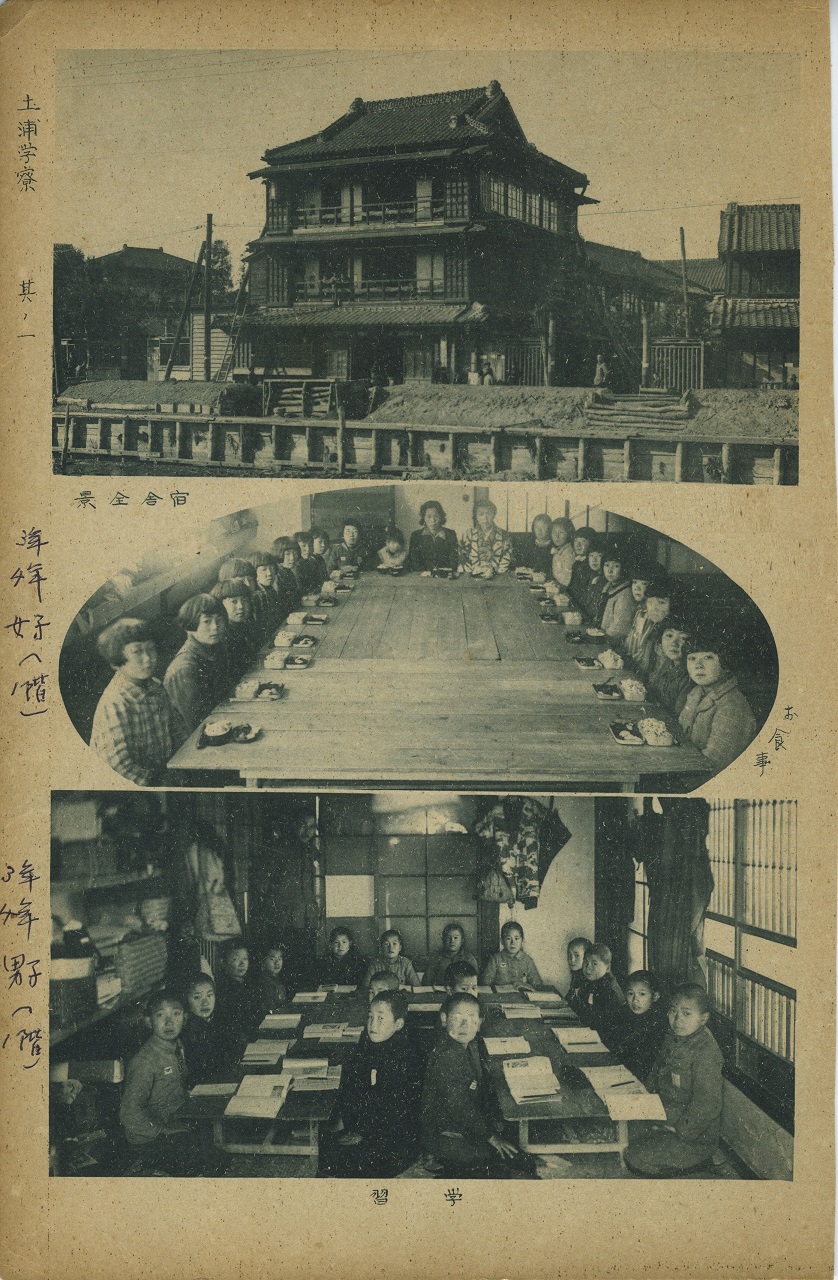

戦争が激しくなると、第一海軍航空廠への勤労動員が始まり、土浦中学校生徒や町の人々が航空廠で働く姿がみられました。航空隊の基地が身近にあったものの、市内が大規模な空襲被害にみまわれなかったことから、1944(昭和19)年には東京からの学童集団疎開の児童を「旅館土浦館」が受入れたこともありました。

戦後の復興の歩み

戦争の記憶を継承する

市内は空襲による被害が比較的少なかったことから、戦後、海外から多くの引揚者・戦災者の受入れがありました。特に中村・右籾地区には専用の住宅や寮が整備され、約800世帯3,500人が居住するなど、戦争で住む家を失った方々や身寄りを失った方々の拠り所となりました。

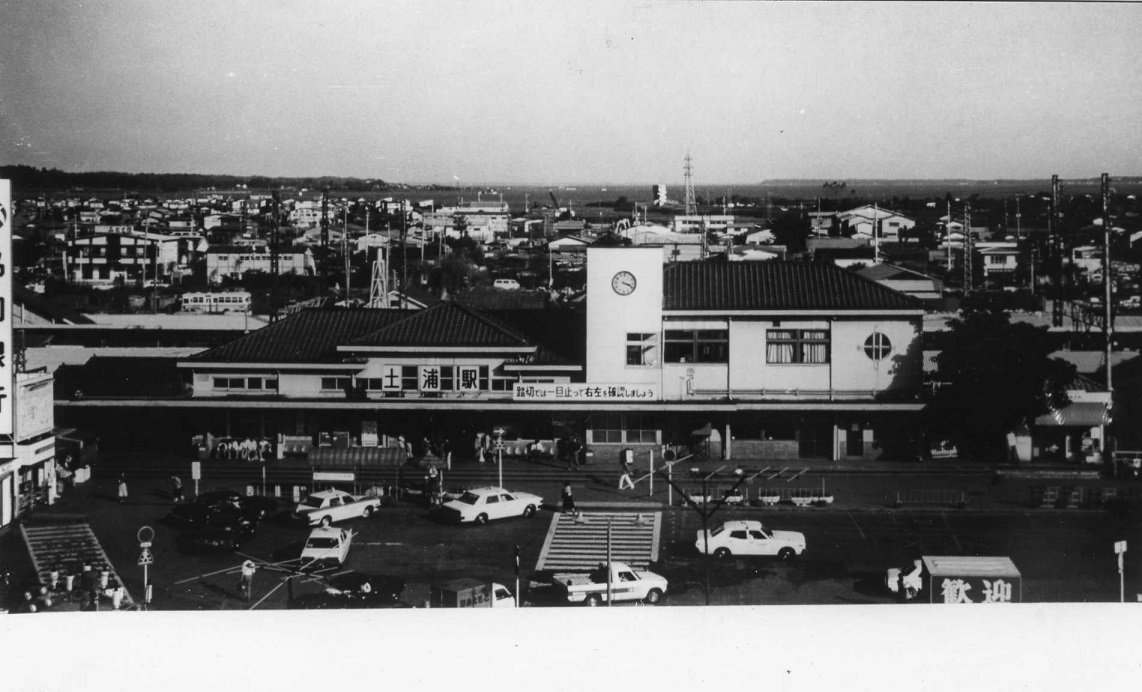

南北に広大な台地を有し市内に常磐線の駅が3駅ある本市は、戦後人口が増加する中で大規模な宅地開発が行われ、市街化が進みました。また神立駅を中心とする北部地域は日立建機や日立製作所などの大規模な工場が進出するなど工業地域として発展しました。

このように茨城県の県南地区の中心都市として発展してきた本市ですが、平和の尊さ、戦争の悲惨さを後世に伝えることを目的として毎年広島平和記念式典に中学生を含む平和使節団を派遣したり、戦没者追悼式を開催するなど、戦争の記憶が薄れていく中で次世代への継承の取り組みを行っています。また市立博物館では、戦争の記憶マップの刊行や戦争体験のお話をきく会を開催するなど、戦争の記憶を伝える活動を行っています。(