日立市

戦争被害の状況

3度の大規模攻撃を受けた軍需産業都市

日立市は軍需産業都市ということもあり、太平洋戦争末期の1945(昭和20)年に、1トン爆弾攻撃、艦砲射撃、焼夷弾攻撃と、ほかの地方都市にはあまり例のない、3度にわたる大規模な攻撃を受けました。6月10日の1トン爆弾攻撃では、100機を超える米軍機B29から806発の爆弾が投下され、日立製作所海岸工場とその周辺で大きな被害があり、886人の方が亡くなりました。7月17日の艦砲射撃では、悪天候のため、標的となった工場からそれた砲弾が市街地で炸裂し、多くの民家に被害がありました。7月19日の焼夷弾攻撃では、127機のB29から13,900発もの焼夷弾が無差別に投下され、旧日立市街地の6割以上が焼失しました。

これらの攻撃により、日立市では1945(昭和20)年6月から8月15日の終戦までの2か月間に、1500人を超える尊い命が失われました。

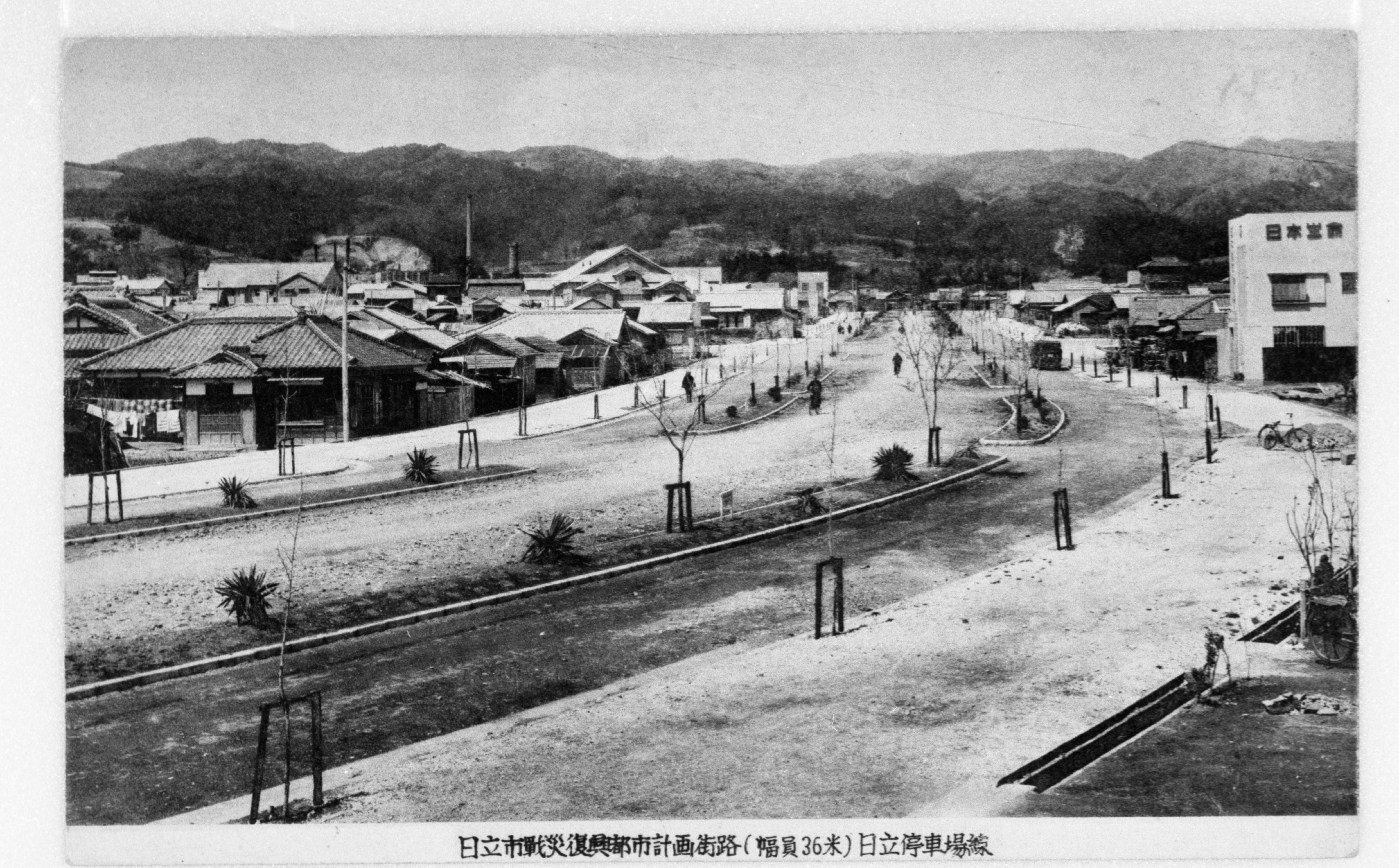

戦後の復興の歩み

のびゆく日立

1945 年(昭和20) 6月以降、連合軍の空襲を受け、多くの人命を失い、まちは廃虚と化しました。日立市が戦災の痛手から立ち直るのは1950(昭和25)年以降のことです。戦災復興都市計画が着手され、産業活動も軌道にのります。 1955(昭和30)年から翌年にかけて久慈郡久慈町・坂本村・東小沢村・中里村、多賀郡多賀町・日高村・豊浦町との合併がありました。日立市は南北に翼をひろげ、「大日立市」に飛躍しました。人口がふたたび県内第1位となったのはこの年からのことです。この時期の日立市をあらわす言葉としてしばしば使われたのが「のびゆく日立」でした。 1960 (昭和35) 年にはじまる高度成長政策によって日立市の産業も順調に発展し、人々の暮しも豊かさをまし、行政も福祉と文化の向上に力をそそぎます。