福島市

戦争被害の状況

長崎に落とされた原子爆弾の模擬爆弾が投下

1945(昭和20)年7月20日午前8時30分すぎ、アメリカの爆撃機B29が、渡利村(現:福島市渡利)の水田に1発の爆弾を投下し、不幸にも、農作業中であった当時14歳の少年が犠牲になりました。

ものすごい爆風で近くの小学校の窓ガラスは全部割れ、飛び散った爆弾の熱い破片で、付近の農家の屋根がくすぶりました。爆弾が落とされた地面は、直径約35メートルもの穴があき、周りの土は高く盛り上がっていたといいます。

この爆弾は、長崎市に投下された原子爆弾と同じ形と重量(1万ポンド=約4.5トン)で作られた「模擬原爆」で、その色と形から「パンプキン」とよばれました。原爆投下の特命を受けたアメリカ軍の部隊が、原爆投下訓練のため全国28都市の軍需工場などを標的にして、計49発を投下した記録が残っています。

7月20日、2機のB29がそれぞれ1個の模擬原爆を積んで南太平洋のテニアン島を飛び立ち、福島に向かいました。このうち一機は福島市上空に達しましたが、天候により爆撃目標であった軍需工場を目視できず、レーダーによって投下しました。これが目標から数km以上離れた水田に落ちてきたのです。

なお、もう一機は別の軍需工場を目標として福島に向かいましたが、エンジン故障により引き返し、洋上に模擬原爆を投棄したとのことです。

戦時中、福島市に爆弾が落とされたのは、後にも先にもこの1発だけです。投下された模擬原爆の破片が、このとき亡くなった少年の遺族から供養のため近隣の寺院に寄託され、今日に悲しい歴史を伝えています。

戦後の復興の歩み

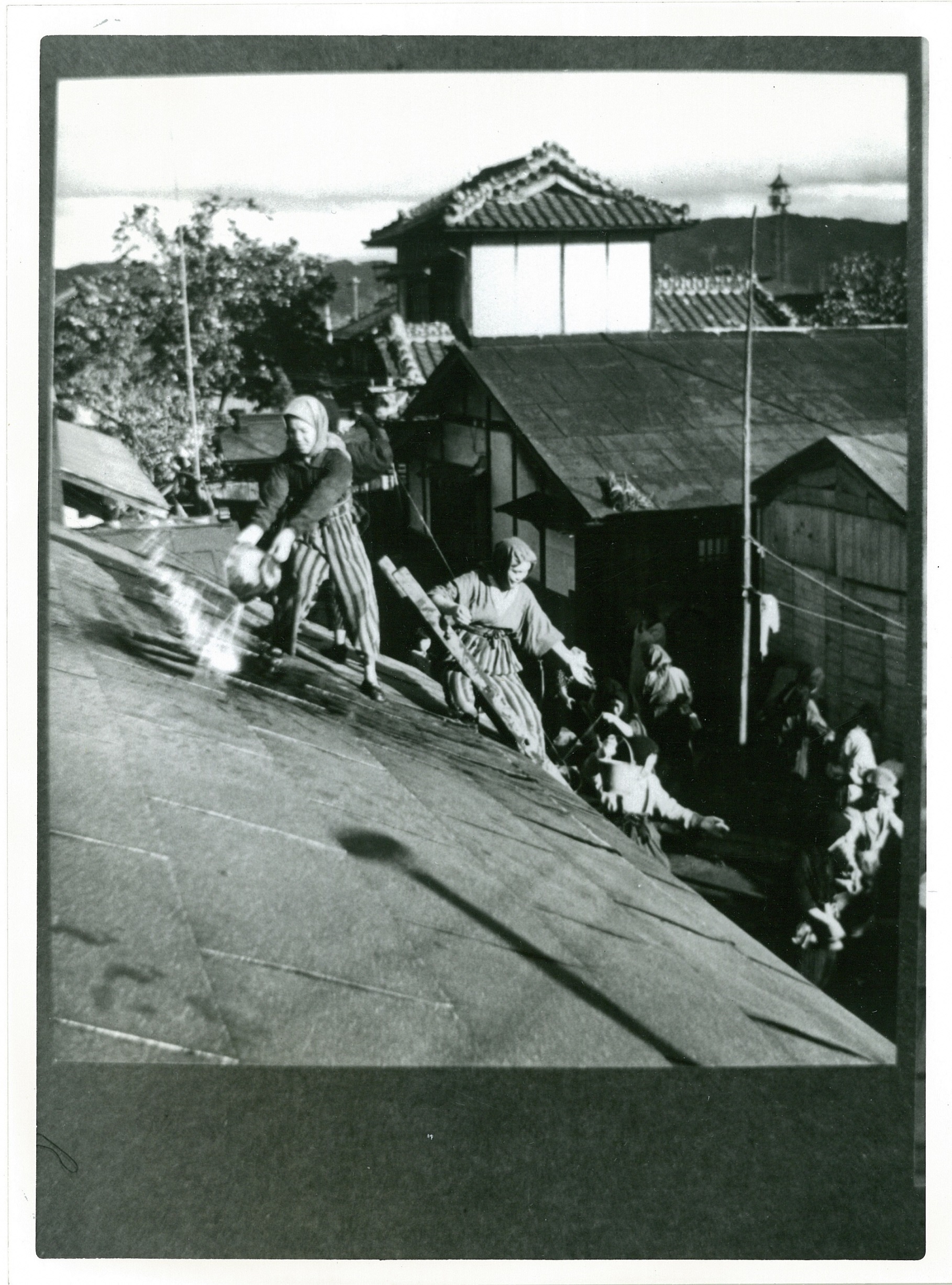

平和への願いを込めた「平和通り」と古関メロディー

現在「平和通り」と呼ばれている大通りは、敗戦間近に、民家を強制的に買収し、爆撃に備えた防火地域として空き地を作るための建物疎開が行われた場所です。本土空襲が激化する中、福島市でも複数の地域で建物疎開が行われ、1945(昭和20)年7月中には建物の取り壊しを完了して同年8月中には空き地を整理するという厳しいものでしたが、防火地域ができて間もなく終戦を迎えました。

終戦後、福島市は建物疎開によって誕生した防火地域を、都市計画の一環として街路とすることを決めました。この通りの名称は市民からの提案をもとに「平和通り」とされ、平和を願う市民の強い思いが込められています。

また、1964(昭和39)年に日本の戦後復興を世界に強く発信したのが平和の祭典、オリンピック東京大会でした。開会式の選手入場時に演奏された「オリンピック・マーチ」は、福島市出身の作曲家 古関裕而氏の作曲でした。

作曲依頼があったときには、「日本的なもの」という要求がありましたが、古関氏は自伝で「各地の民謡や越天楽(えてんらく:雅楽の曲)も「日本的なもの」には違いないが、私はこれを曲想に活用することは考えなかった。また「君が代マーチ」や「軍艦マーチ」を参考にしようとは全く思わなかった。私にとって東京オリンピックにふさわしいマーチがどんどん浮かんでくる。私はひたすらこれを書き取った。」と述べています。

東京オリンピックが、戦後復興を象徴付ける国家イベントであると同時に、国際社会に復帰する意味合いも含まれておりましたので、東京オリンピックの選手入場行進曲の作曲を依頼されたということが、どれほどの名誉であったことでしょう。

事実、古関氏の長女は、そのときの父の喜びが尋常ではなかったと回想しています。