山形市

戦争被害の状況

戦争と学校生活

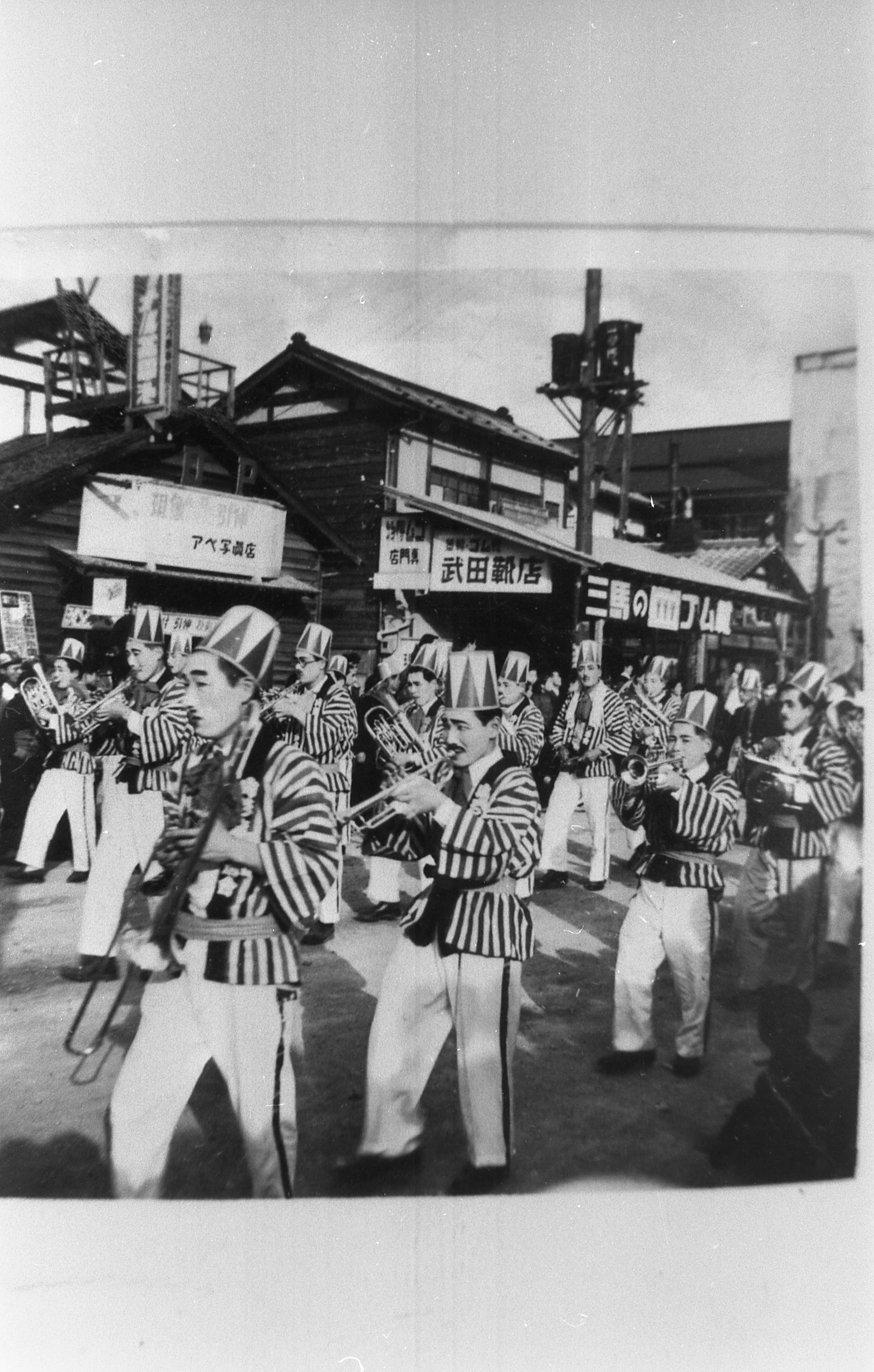

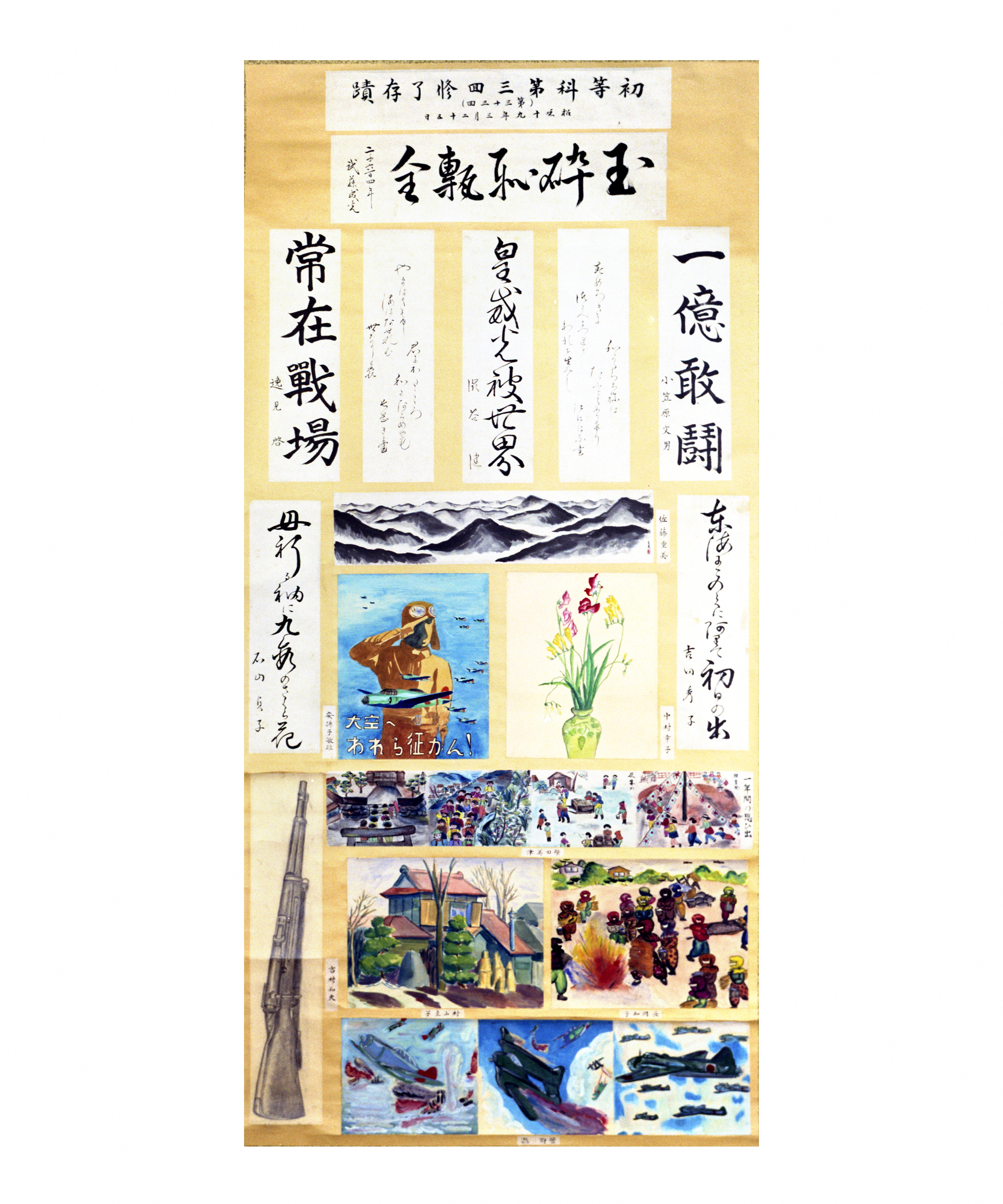

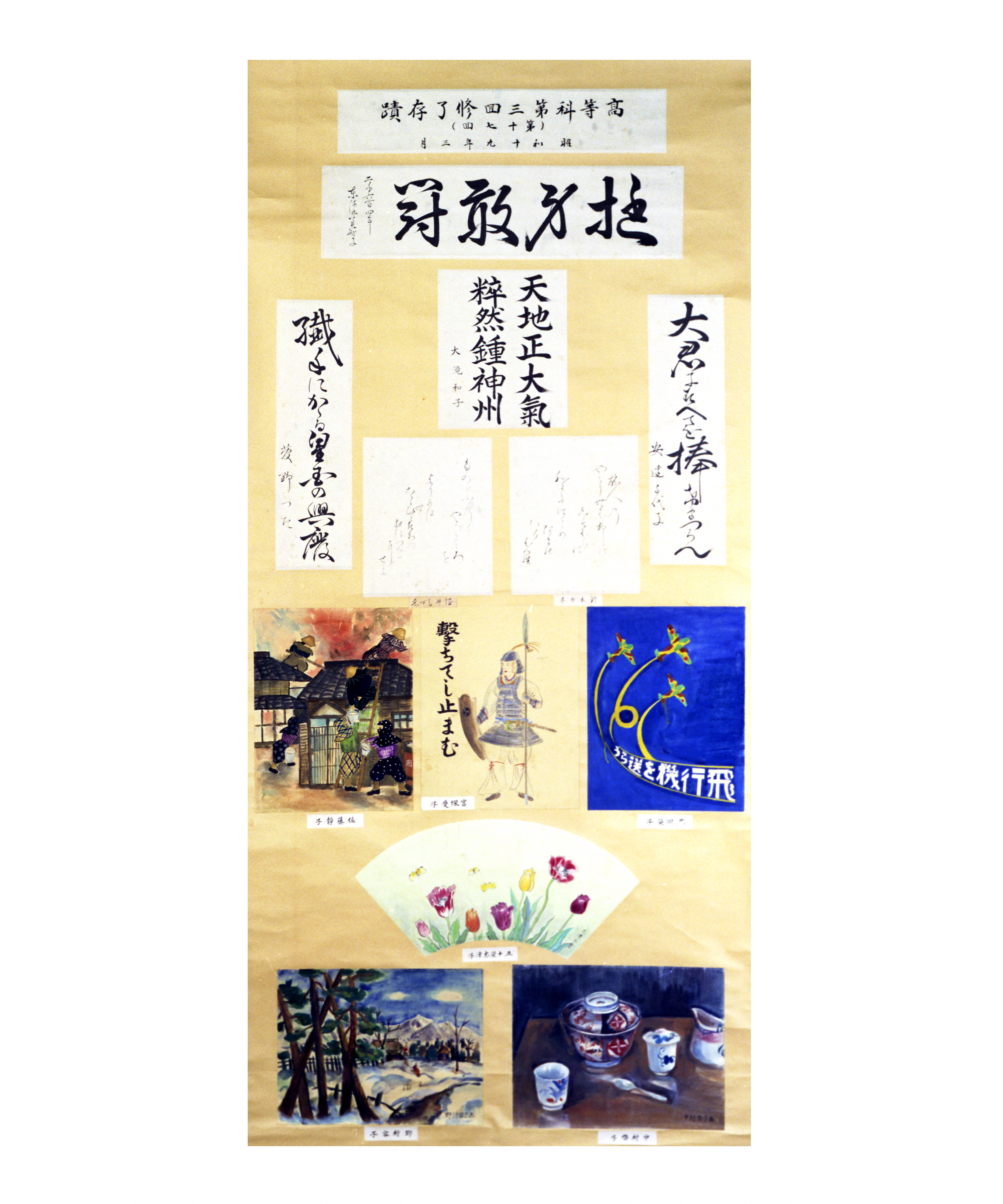

昭和に入り日本は戦争へと進み、昭和16年には山形市の学校も「国民学校」となりました。戦争で大人の男性が少なくなり、小学生も自分の家での勤労や、河原の草刈りや薪集めなど働くことが多くなりました。学校での学習や生活も様変わりしてきました。まず、体育の学習では騎馬戦などの戦いの運動や、学芸会の劇では、「飛行機来る」など、戦争に関するものが多かったそうです。修学旅行も、遠くは行けず歩いての蔵王登山等になり、加えて、卒業アルバムも廃止になった学校もありました。山形市立第四小学校では、明治45年の第1回卒業から約1世紀にわたり、卒業生が学習の足跡(存蹟)として、絵や書などを書いて掛け軸にして残していますが、戦争中の「存蹟」には、学校生活が戦争に関わっていたことがわかります。また、少年兵の募集もあり、多くの少年が親の反対を振り切って志願しました。家庭の生活も厳しくなり、お弁当を持ってこれなかった人もいました。また、昭和17年2月から、衣料品が全国一斉に衣料切符による配給制となり、自由に買うこともできなく なりました。紙の不足も深刻で、印刷した紙の裏面使用や、封筒を裏返しして再使用も行われました。戦争も終盤に入った昭和19年6月30日に、政府は学童集団疎開を実施し、山形市は東京都豊島区立長崎第二・第三国民学校児童618名と付き添い教員44名らを迎えました。市では、26の寺院に児童を割り振り、そこから市内の国民学校に通って学習しました。疎開学童を引き受けた寺院では、住職夫人が寮長となり、町内会婦人部の協力で生活の世話にあたりました。

【出典:「ベニちゃんのまるごとやまがた」(山形市)】

戦後の復興の歩み

山形市の戦後復興の歩み

昭和17年3月、戦闘機メーカーだった日本飛行機が山形市鉄砲町に巨大な飛行機の製造工場である日飛工場(日本飛行機山形製作所)を完成し、海軍演習機の製造を開始しました。日飛工場は、最盛期には従業員3,000人が働くという、山形市としては空前の規模の工場で、ほとんど地元の人が採用されていました。

終戦近くになって当時最新鋭だったロケット戦闘機「秋水」の試作機が、この日飛工場で製造されていました。

戦後、この工場はなくなりましたが、そこで働いていた方の多くが会社を創業し、戦後山形の経済の基盤のひとつとなりました。