美里町

戦争被害の状況

グラマン戦闘爆撃機による爆撃

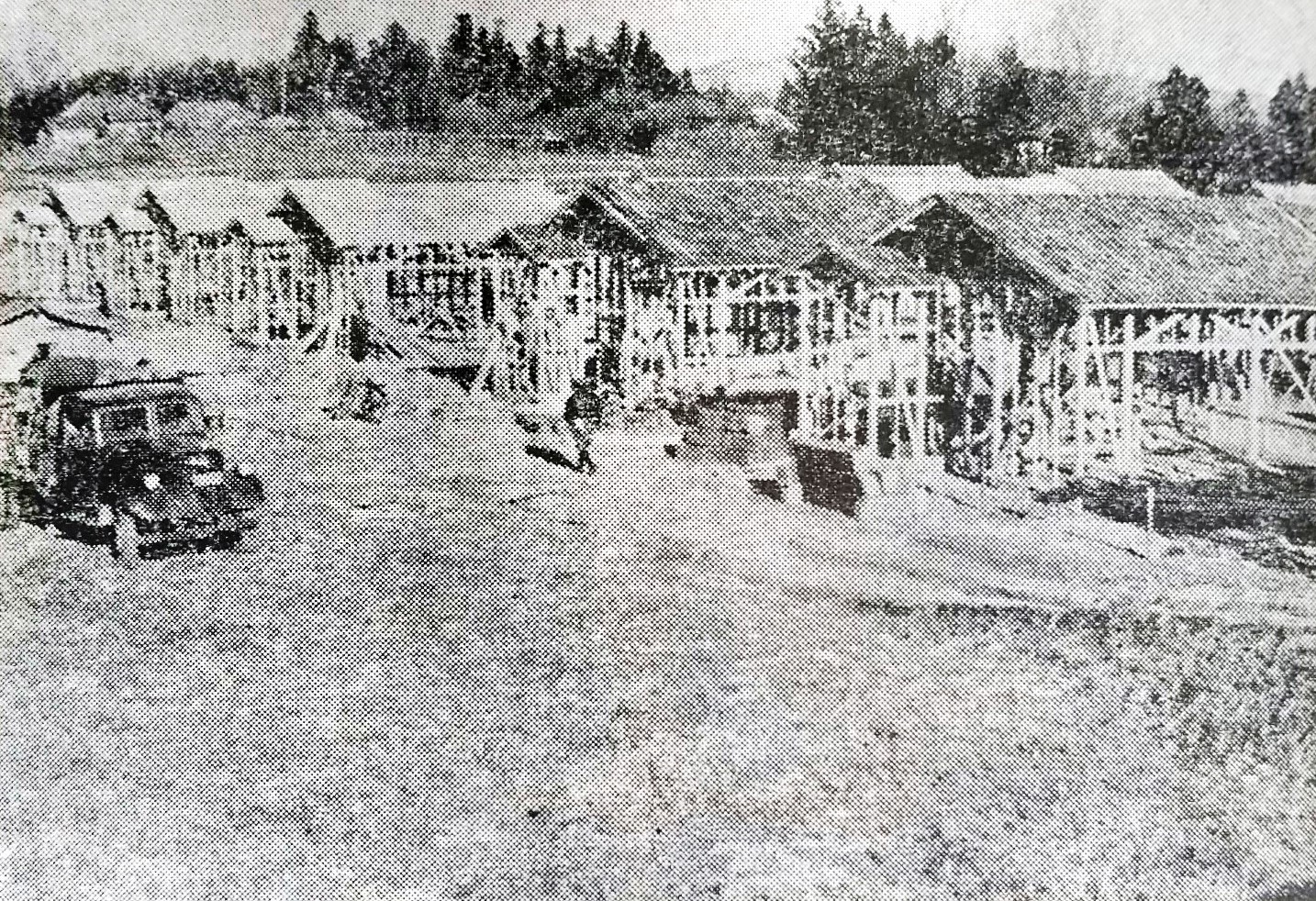

太平洋戦争末期、町内における物資の欠乏は深まり、学童の弁当は「にぎり飯」に「梅干し」が普通で栄養失調にかかる者も出ました。兵器を作るために金属類の回収も強制的に行われ、それは寺の釣鐘の類にまで及びました。2万8千人に満たない町民のうち多くの若者が出征し、その数は2千人を優に超えました。また、昭和20年8月9日、10日には、グラマン戦闘爆撃機十数機による小牛田駅周辺の爆撃により多くの尊い命が奪われ、さらに第二次世界大戦での戦闘による軍人、軍属としての戦没者の数は900名にのぼるなど、戦争は、多くの悲しみと生活の困窮をもたらしました。

学校では、足りない食べ物を少しでも作り出すため、校庭の一部を潰したり、空き地という空き地を耕して、大豆、ハト麦、ソバ、カボチャなどを作りました。夏休みには、教室で蚕を飼い、高学年の女生徒が交代で泊まって世話をしました。その他に、田んぼや土手に生えている丈夫な「ヌカボ」という草を取ってきて乾かし、軍服を作る材料にしたり、ススキの穂をとって綿の代わりにしたりなど、着物になるものは何でもとって供出しました。教室の一部が兵舎として使われることもありました。

戦後の復興の歩み

町民自らの町づくりへ

戦後、町内では物資の不足とインフレーションに苦しみました。米作りのもとになる肥料をはじめ、衣服等の日用品まで配給が止まってしまい、それが、とめどもないインフレーションを招きました。

米の供出は戦争中にも増して強められ、農家は飯米を確保することも容易ではありませんでした。とりわけ、昭和20年は米が不作だったのに加えて、値段も生産費に足りないほど低く抑えられたので、一層苦しさが増しました。

戦後のどさくさにまぎれた政治家や高級役人の不正、資本家の生産サボタージュ、闇商人の動きなど、社会・経済の動きの中で、住民は暮らしを守り、民主主義を求めて起ち上がりました。その最も大きなあらわれは、農民の土地と生産を守る動きでした。農業の組合がつくられ、配給肥料の不足にも関わらず、農民は米の増産に励みました。こうした農民の団結や努力が、農地改革を準備し、促す力となりました。

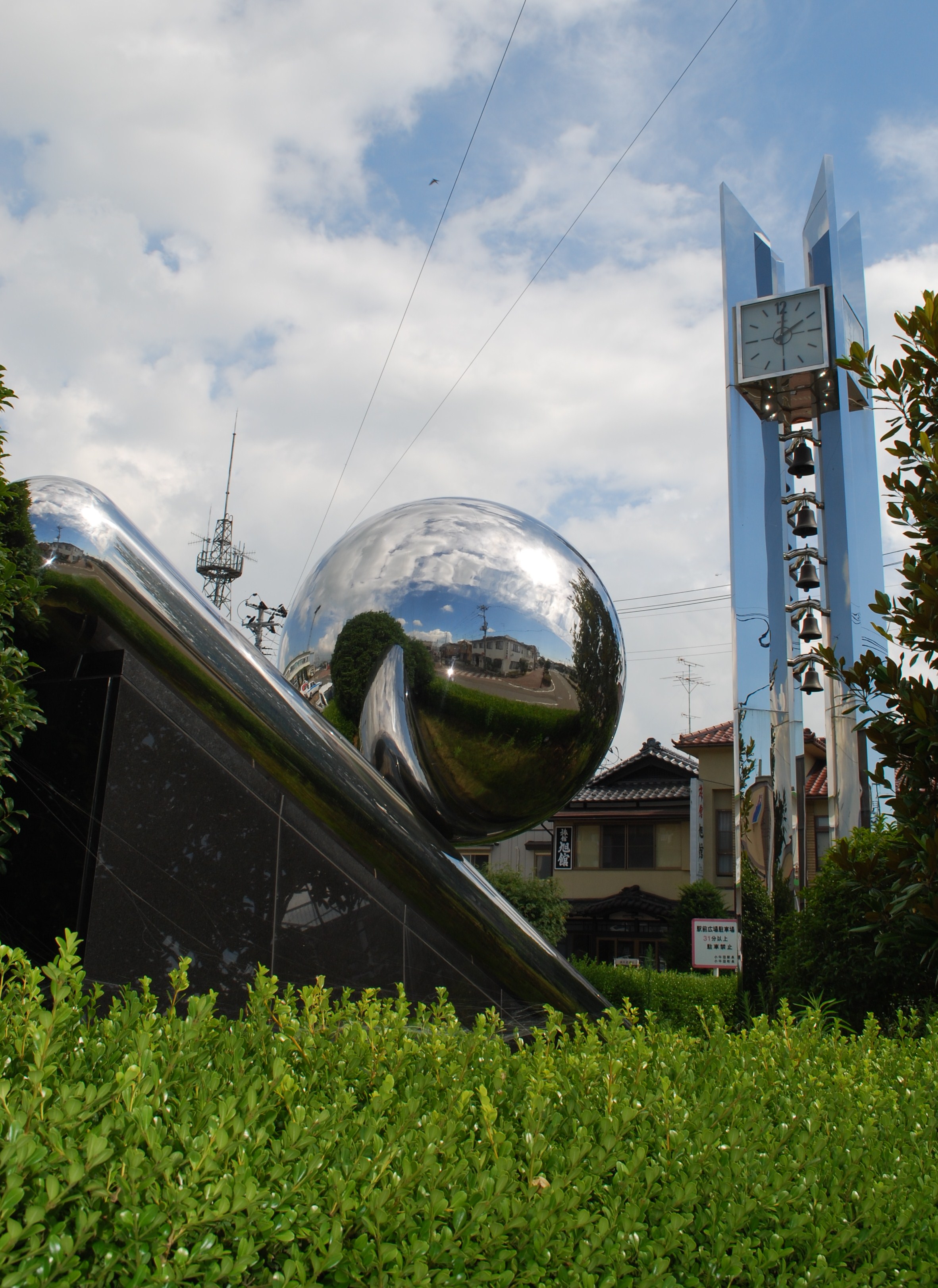

高度経済成長と共に公共施設も整備されていき、公民館等の文化施設や体育館等のスポーツ施設、学校・幼稚園等の教育施設等も大きく整備されていきました。このようなハード面だけでなく、ソフト面では、町民の署名運動や議員提案により非核・平和都市宣言がなされるなど、町民自らまちづくりを行うことで、町発展のための町民の心の支えを担いました。