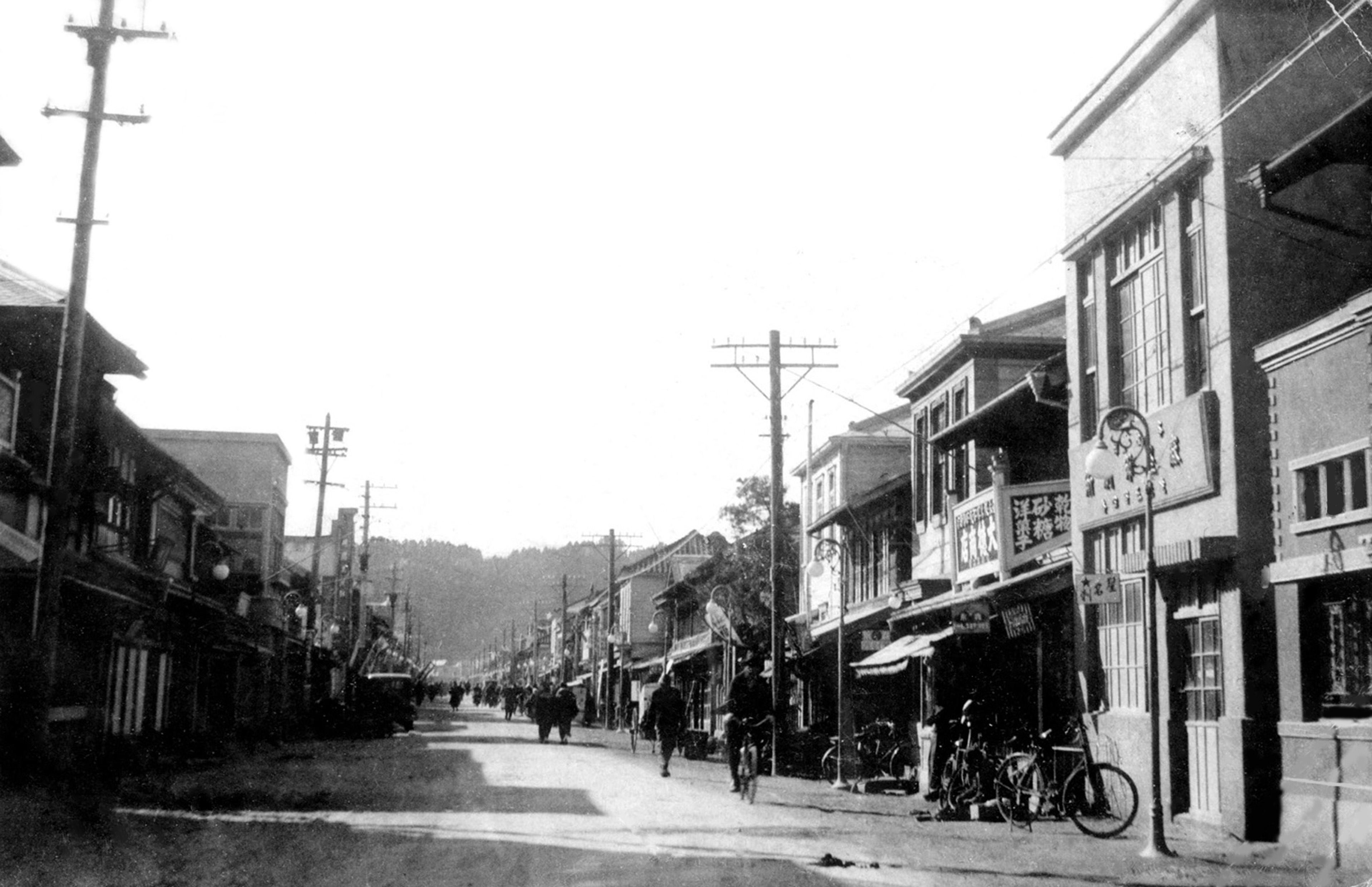

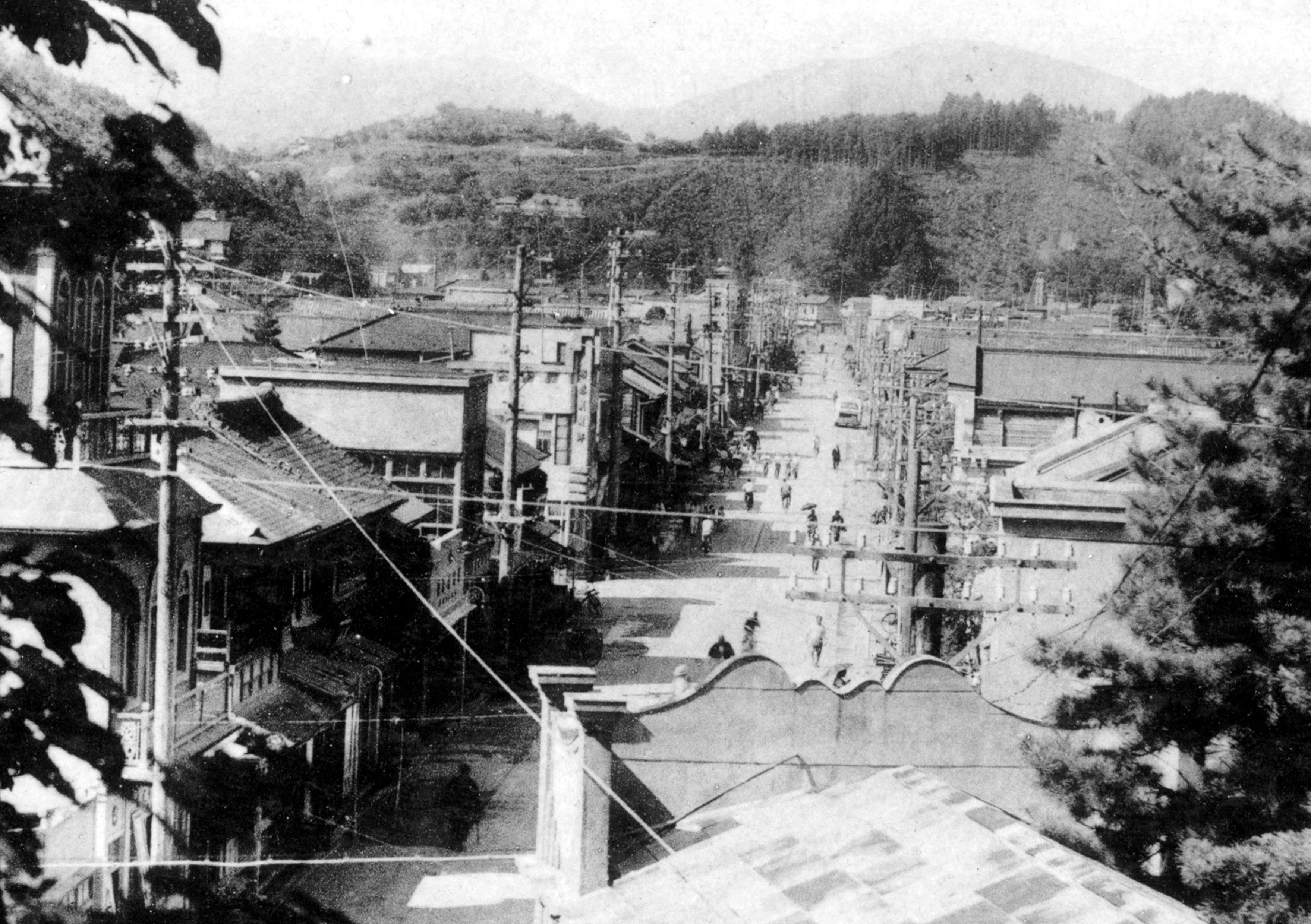

気仙沼市

戦争被害の状況

漁船の徴用と気仙沼空襲

戦争勃発まもなく漁船の海軍徴用が開始され,漁業を中心に発展してきた気仙沼は,大型の漁船を多数所有しており,多くの船が徴用されました。気仙沼から徴用された漁船は20隻余りで,任務は本土に近づく敵戦艦の見張り役で一種の哨戒艇としての役割でした。敵艦隊を見つけた際には,打電をしますが,それは同時に敵機にも発見され,撃沈されることを意味していました。その犠牲の第1船は気仙沼の船でした。その後も多くの船が撃沈され,船と同時に徴用された船員も乗っていたため,多くの非軍人戦死者を出しました。

その後,油輸送などでも気仙沼の漁船が徴用され,そこでも多くの戦死者を出しました。

昭和20年8月9,10日には気仙沼の地が本格的な空襲を受けました。気仙沼をはじめ,東北各地を襲った戦闘機は気仙沼では,油工場や駅,造船所と漁船等船舶が目標であったと攻撃結果から容易に想像できました。

戦後の復興の歩み

漁業での復興

戦前の気仙沼で主力産業であった遠洋漁業は戦争による漁船の徴用,それに伴う船員の徴用により多くの物的,人的資源を失いました。

終戦時,気仙沼の遠洋漁業はほとんど休業状態でした。船が出漁するにも,燃油がありませんでした。しかし,政府が水産食糧確保の早道として底引網漁業(トロール)の水揚げの報償として,燃料を与える方法をとったため,気仙沼でもトロール船が増えて,漁業に勢いが出ました。その後カツオ漁にも水揚げの報償として燃料が与えられました。

気仙沼では,遠洋漁業の再建が早く,昭和25年頃には戦前の水準を超えました。

また,昭和27年には気仙沼町議会が近隣町村に呼び掛けて,合併し,市政を施行しようという決議がなされ,昭和28年に第1次合併として,気仙沼町を含む3町村,昭和30年に第2次合併としてさらに3村を加えました。

昭和31年には新しい魚市場が建設され,昭和33年にはサンマの水揚げが全国1位になるなど,漁業を中心に復興を遂げました。

現在では,生鮮カツオの水揚げが全国1位になるなど,戦後復興を支えた漁業が現在の気仙沼も支えています。