石狩市

戦争被害の状況

空襲の概要

1945(昭和20)年7月15日、現在の石狩市本町地区、八幡町、厚田区望来、古潭、浜益区毘沙別を中心にした地域が、アメリカ海軍艦載機による空襲を受けました。空襲による被害は石狩市本町地区、八幡町だけで死者13名、被災家屋224戸、罹災者約900名にのぼり、札幌市を含む石狩振興局管内で最大の被害をとなっています。また、厚田区望来では子供9名を含む11名が犠牲になりました。この空襲を「石狩空襲」「望来空襲」と呼んでいます。

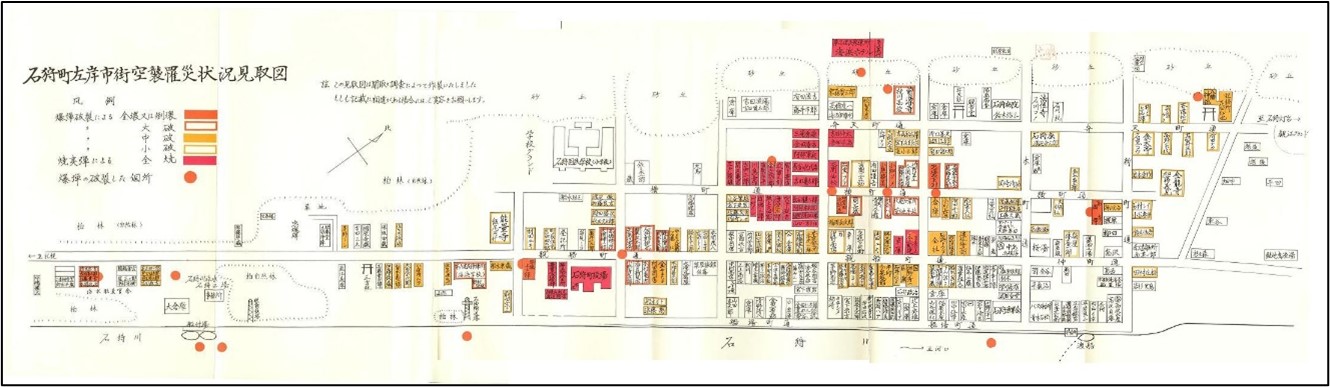

この時の空襲は、1945年7月14日,15日の両日に行われたアメリカ第3艦隊による攻撃(いわゆる「北海道空襲」)の一環でした。同艦隊は、戦艦6、空母13隻を主力とし、北海道各地の主要都市、港湾に艦載機による爆撃と艦砲射撃を加えました。被害は、当時の68市町村にわたりましたが、その状況は敗戦時の混乱などによりよく分かっていませんが、松本尚志氏は、死者1,128名、重軽傷者918名、焼失破壊家屋6,700戸、罹災者33,400名としています(松本1988「北海道空襲一覧表」『[改訂版]釧路空襲』)。また、このほかに室蘭の艦砲射撃による死者、青函連絡船、輸送船や迎撃にあたった艦船の沈没による死者も多数あったことが指摘されています。石狩には大きな軍事施設は無く、被害も民間の住宅、施設ばかりでした。これは軍港である小樽港を狙ったものの雲が多く、石狩湾の対岸にある石狩が標的になったのではないかと言われています。石狩空襲では市街の中心にある住宅が焼失したほか、町役場も全焼しました。役場には戸籍のほか幕末に置かれた石狩役所以来の多くの公文書が保管されていましたが全て失われました。また、海岸にあった石狩最初のリゾートホテルとされる海浜ホテルも焼け落ちました。

戦後の復興の歩み

戦後の復興

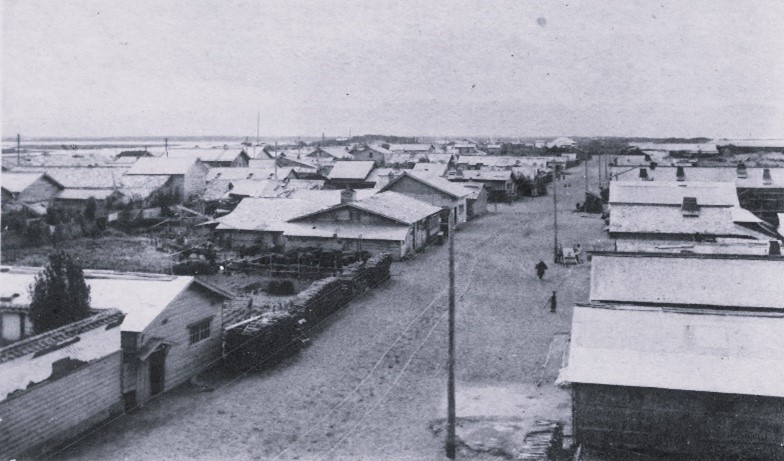

焼け出された人々は小学校や近くの山に避難していましたが、終戦とともに徐々に再建を始め、元の街並みが戻ってきました。昭和20年代後半になり、社会が落ち着きを取り戻すとともに、江戸時代以来石狩で行われていた鮭地引網漁が注目されて多くの観光客が訪れるようになりました。観光客が地引網漁を見る間に提供された料理が「石狩鍋」で、観光客に大好評となり、北海道を代表する郷土料理となるきっかけとなりました。昭和31年からは、本町市街を会場とした「石狩さけまつり」が行われるようになり、町は賑わいました。多くの死者を出した厚田望来も戦争が終わると静かな農村に戻りました。

空襲の記憶を残す取り組みも行われ、「石狩空襲」については、昭和62年に石狩町郷土研究会が被災者の聞き取りを行い「石狩の空襲を語りつぐ」を刊行しています。また、「望来空襲」については、望来中学校の生徒会が聞き取り調査を行い、紙芝居を製作しています。平成4年には望来自治連合会により記念誌「埋もれた墓標」が刊行されています。